Interview with Heiner Blum

| Project/Occasion | artemak | |

| Interview with | Heiner Blum (HB) | |

| Conducted by | Erich Gantzert-Castrillo (EGC) | |

| Location | Offenbach am Main | |

| Date | August 25th-26st, 2008 | |

| Transcript | Birgitta Heid | |

| Document | Download as PDF | |

Techniques

Materials

EGC: Heiner, unsere erste Begegnung war 1987 bei der Ausstellung »Oktogon« im Museum Wiesbaden. Damals war ich als Restaurator am Haus, kurze Zeit später, 1988, ging ich an das neu entstandene Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt am Main. Du warst bei »Oktogon« beteiligt, und so lernten wir uns beim Ausstellungsaufbau näher kennen. In bleibender Erinnerung sind mir die stilistischen Veränderungen, die Du in den »Extra«-Ausstellungsräumen für Deine Installation Rotes Licht vorgenommen hast. Als erstes hast Du die Deckenlichtverkleidung entfernen lassen, wodurch die gesamte Beleuchtungsinstallation frei lag und die Räume ein eigenwilliges und gutes Ambiente bekamen. Der uns vertraute museale Stil in den »Extra«-Räumen des Museums wurde durch diesen einfachen Eingriff weggewischt. Des Weiteren ist mir die nicht zu überhörende, mir damals noch fremde Musik in Erinnerung, die Dich während des Aufbaus begleitete. Sie hat mir gefallen, ebenso auch die schwarze Kleidung, die Du damals getragen hast, und Deine stylisch frisierten schwarzen Haare.

HB: (schmunzelt)

EGC: Mein Gedanke war: Der Typ ist etwas Besonderes. Hier geschieht etwas mir unbekanntes. Alles war sehr eigenwillig und originell. Dieser Eindruck hat sich über die folgenden Jahre, in denen ich Deine künstlerische Entwicklung verfolgt habe, immer wieder bestätigt. Bis zu Deiner Ernennung 1997 zum Professor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und auch danach, entstand ein Oeuvre, das in der Zwischenzeit in einer kaum noch zu überschauenden Größe, Fülle und Diversität angewachsen ist. Mit diesem Interview möchte ich von Dir die Informationen zu Material, Technik, Entstehung und Erhaltung der Werke bekommen, die für viele Interessierte in der Zukunft von unschätzbarem Wert sein können. Die ersten Arbeiten mit denen Du bekannt wurdest, waren Fotografien aus dem Fotozyklus Menschen. Dafür erhieltst Du 1981 den Otto-Steinert-Preis der Deutschen Gesellschaft für Photographie.

Nach den fotografischen Arbeiten folgten Zyklen, die mit unterschiedlichsten Materialien, Techniken und Medien ausgeführt wurden, und weitere Preise, Stipendien und Ausstellungen im In- und Ausland sowie zahlreiche Arbeiten im öffentlichen Raum. Fangen wir mit den Fotoarbeiten an, mit dem Zyklus Menschen (1979-1982). Meine erste Frage dazu wäre: Wie sahen bei Menschen die Aufnahmeorte aus?

HB: Also, wie diese Fotos entstanden sind, willst Du wissen?

EGC: Ja, wo sie entstanden sind.

HB: Gut, also diese Fotos sind über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren entstanden, fast immer im Freien. Die Idee war, Menschengruppen so zu fotografieren, dass man den Ort, an dem das Foto entstanden ist, nicht sehen konnte. Erreicht habe ich das dadurch, dass ich die Kamera immer sehr tief gehalten habe, im Hintergrund sieht man dann meistens ein Stück vom Himmel. Das waren ganz spezielle Orte, an denen das besonders gut funktioniert hat. Mein Lieblingsort war zum Beispiel Kassel-Wilhelmshöhe, weil man dort am Hang Touristengruppen fotografieren konnte. Ich habe aber auch viel bei Karnevalszügen fotografiert oder in Fußgängerzonen. Die Idee war, ein Gefüge innerhalb von einer Menschenmasse von dem eigentlichen Geschehen zu abstrahieren, um bestimmte kommunikative Gesten oder eine bestimmte Mimik den Leuten abzulauschen. Das Ganze habe ich zunächst mit Kleinbild fotografiert und später, weil ich auf großen Detailreichtum immer mehr Wert gelegt habe, dann auch mit einer Mittelformatkamera.

EGC: Welche Kameras hast Du verwendet? Waren die von Nikon?

HB: Die Kleinbildkamera war eine Nikon, und später habe ich eine Mamiya Mittelformatkamera verwendet.

EGC: Und welche Objektive hast Du verwendet?

HB: Mir ging es darum – das war ein bisschen so ein Spiel –, selber mittendrin zu sein mit der Kamera, deswegen waren das immer leichte Weitwinkelobjektive. Ich habe, um den Ausdruck der Gesichter besonders genau erfassen zu können, immer mit Blitz gearbeitet, auch bei Tageslicht. Dadurch entstand eine gewisse Künstlichkeit und das Spiel war eben, dass ich eigentlich nur ein Foto machen konnte. Dann wurde ich als Fotograf entdeckt, weil ich die Leute aus zwei oder drei Metern Entfernung angeblitzt habe. Vorher habe ich versucht, mich ein bisschen zu tarnen.

EGC: Und wie waren die Reaktionen der Leute?

HB: Die Leute waren, wie man auf den Bildern sieht, damit beschäftigt, irgendeiner Situation beizuwohnen. Das waren oft Festsituationen oder ein touristisches Ereignis, wie ein Wasserfall, und aus diesem Grund war es nicht fremd, dass da jemand mit einer Kamera war; das heißt, ich bin nicht als Störenfried aufgefallen. Die haben sich nur gewundert, dass ich die Kamera in die falsche Richtung gehalten habe! (Beide lachen.)

EGC: Das war das Einzige, was sie irritierte?

HB: Ja. Und natürlich, wenn ich einmal geblitzt hatte, dann haben die Leute immer wieder in die Kamera geguckt, und das wollte ich nicht.

EGC: Ja, da war’s dann wohl auch vorbei. – Und die Entwicklung, das Material und das Labor, das war alles vor Ort?

HB: Ich habe die Sachen selbst entwickelt, das war alles schwarz-weiß, ich habe das selbst entwickelt und vergrößert.

EGC: Bei Dir zuhause?

HB: Ja, ich habe ein Fotolabor gehabt, das damals schon auf einem sehr professionellen Stand war.

EGC: Und auf welchen Papieren hast Du die Arbeiten abgezogen, kannst Du Dich noch erinnern?

HB: Ja, klar, das war ein Chlor-Brom-Silberpapier von Agfa, das hieß »Record Rapid«, es wird inzwischen nicht mehr produziert. Das ist ein warmtoniges Baryth-Papier, und ich habe einen sehr, sehr großen Wert auf die Qualität der Prints gelegt. Ich habe, was relativ ungewöhnlich ist, mit einer Drei-Schalen-Entwicklung gearbeitet. Das heißt, es gab einen weichen, einen normalen und einen harten Entwickler, und dann Stoppbad und Fixierbad. Und ich habe zwischen diesen Entwicklern mit dem Print immer hin und her jongliert, habe dann teilweise, zum Beispiel eine Gesichtspartie, nur mit einem Kleenex und mit einem weichen Entwickler noch mal anders behandelt als die Umgebung. Besonders schwierig war es, weil ich mit Blitz gearbeitet habe. Es gab ein großes Lichtgefälle, was ich durch Abwedeln und Nachbelichten wieder ausgeglichen habe. Deswegen ist es überhaupt ziemlich schwierig, diese Fotos zu printen. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das jemand anderes dann so hinkriegen würde. Es ist anders, als wenn man ganz normal bei Tageslicht fotografiert. So ein Print hat mindestens ein- bis eineinhalb Stunden gedauert, bis er fertig war. Deswegen gibt es auch nicht so viele.

EGC: Und wo befinden sich die Fotos heute?

HB: Die Fotos sind weitgehend in meinem Besitz. Es gibt aber einen kompletten Satz, der sich im Moment an der Kunsthalle Mannheim befindet, den ich da für eine Ausstellung ausgeliehen habe. Die Fotos wurden damals teilweise verkauft. Im Moment habe ich mitbekommen, dass in München im Haus der Kunst gerade ein Bild in einer Ausstellung zu sehen ist, nämlich aus der Sammlung von Martin Parr, ein Fotograf, der sehr, sehr früh eins dieser Bilder erworben hat.

EGC: Ich habe die Ausstellung gesehen und auch das Foto. Es ist sehr interessant.

HB: Und der hat das damals in Belgien in einer Galerie gekauft, worauf ich sehr, sehr stolz bin, und dass er das ganz schnell gecheckt hat.

EGC: Hast Du zu dieser Zeit nur an der Menschen-Serie gearbeitet?

HB: Noch während ich an dieser Serie gearbeitet habe, habe ich ein anderes Projekt angefangen. Das war relativ radikal, ich wurde damals von meinem Professor an der Hochschule Kassel dafür beschimpft, dass ich so etwas mache. Und zwar ging es darum, aus Büchern Fotos zu machen, mit Strichfilm, das heißt ganz hart: nur schwarz und weiß. Ich habe aus Büchern ganz einfache, relativ unkünstlerische Schwarz-Weiß-Illustrationen, meistens waren das so eine Art Strichmännchen, heraus fotografiert oder manchmal auch nur Textpassagen oder Kombinationen von einfachen Figuren mit Texten und diese auf ein Fotopapier in 30 x 40 ausgeprintet. Das waren dann meistens Serien. Die heißen zum Beispiel Die Milch ist gut oder Men are persons. Die Serien waren immer relativ klein, so ein, zwei, drei Bilder, aber es gab auch größere Konvolute, wie die, die ich eben erwähnt habe. Diese Blätter sind insofern irritierend, weil man denkt, dass es so was wie eine Fotokopie sei. Heute könnte man sie für einen Computerausdruck halten, das gab’s damals aber noch nicht. Mir war wichtig zu behaupten, dass es da um Fotografie geht, und das hat die Leute zu dieser Zeit einigermaßen verwirrt. Weil man eben Zeichnungen zu sehen glaubte oder Text, und keine Fotos.

EGC: Und die Fotografien hast Du in der gleichen Art wie die Menschen gemacht?

HB: Genau. In dieselbe Größe vergrößert. Komischerweise war das für mich nicht so ein Riesenunterschied. Ich habe bei der Serie Menschen diese aus ihrer Umgebung herausgelöst und dann in einem abstrahierten Kontext eingeführt. Dasselbe habe ich mit diesen nachfolgenden Illustrationen und Texten gemacht. Für mich war das gar nicht so verschieden von der Vorgehensweise her. Vom Sujet natürlich schon, ja, aber es hat doch für große Verwirrung gesorgt.

EGC: Und wer war Dein Professor zu der Zeit?

HB: Günter Rambow. Er hat mich mit allem bekannt gemacht, was in der Fotografie wichtig war.

EGC: Günther Rambow?

HB: Ja, ein Grafiker, der sich viel mit Fotografie beschäftigt.

EGC: Jetzt kommen wir zu den Reproduktionen.

HB: Ja, die Repro-Bilder sind die Werkgruppe, von der Du auch ein Bild hast!

EGC: Vice.

HB: Ja, genau. – Es war dann so, dass ich eine zweite Serie von Reproduktionen angefangen habe, die ich Repro-Bilder genannt habe. Ich habe sehr viele Zeitungsausschnitte gesammelt, Fotoausschnitte aus Büchern, und habe dann mit diesen Fotos Arrangements gemacht, sehr einfache Diptychen, Tryptichen, teilweise habe ich sie gespiegelt angeordnet, und diese Bilder habe ich sehr vergrößert.

Meistens gibt’s eine Grundseite von mindestens einem Meter Länge, teilweise sind sie auch bis zu vier Meter breit. Das war dann noch mal ein Sprung, weil diese Arbeiten weniger als Fotografien wirkten – durch die schwarze Rahmung hatten sie eigentlich einen sehr bildhaften Charakter und haben sich natürlich auf Arbeiten von Sigmar Polke oder Pop Art bezogen.

EGC: Aber sie sind dann auch auf einem anderen Papier abgezogen worden?

HB: Genau. Ich habe sie damals selber geprintet. Ich habe mir extra aus Abflussrohren Entwicklungswannen bauen lassen, und es war so, dass praktisch ein Foto nach der Belichtung zusammengerollt wurde, dann wurde es in eine dieser Wanne reingelegt und neu aufgewickelt, so dass praktisch immer ein Teil durch den Entwickler oder das Stoppbad oder das Fix ging, und dann habe ich die immer hin und her gewickelt und schließlich in einem großen Becken gewässert. Dann wurden die Prints nass auf mit Dachlatten verstärkte Melamin-Platten aufgezogen und an den Rändern angetackert.

EGC: Also nicht geklebt?

HB: Doch, doch. Mit Planatol habe ich die aufgeklebt! Und die Melamin-Platten habe ich vorher leicht angeraut. Die Bilder wurden teilweise auch danach mit Farmerschem Abschwächer nachbehandelt.

EGC: Was ist das?

HB: Farmerscher Abschwächer – damit kann man Grauschleier 'rausätzen. Die Chemikalie habe ich auch für die Prints von den Menschen verwendet. Die habe ich generell eher ein bisschen grau geprintet und hinterher die Highlights mit Farmerschem Abschwächer rausgeholt.

EGC: Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das auf der Platte oder hast Du das im aufgezogenen Zustand bearbeitet?

HB: Nein, das ist so, dass man das Bild schon getrocknet hat; besser funktioniert es, wenn man es leicht anfeuchtet, weil der Farmersche Abschwächer ein Salz ist, das mit Wasser aufgelöst wird. Und je nach Größe habe ich es mit ’nem Marderhaarpinsel oder mit Kleenex aufgetragen. Man muss sehr schnell sein, weil das sehr rasch reagiert mit der Fotoschicht, und wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, muss man es sofort ins Fixierbad tun, dann wird der Prozess gestoppt. Danach fixiert und wässert man’s noch mal.

EGC: Ich habe noch eine Frage zu den Rahmen. Die Rahmen, die waren so ziemlich rohe Leisten?

HB: Genau, das waren Kiefernleisten, die gehobelt waren, also ein bisschen besser als Dachlatten. Die habe ich dann mit einer schwarzen Wand- oder Acrylfarbe mit dem Pinsel bemalt. Die wurden dann einfach einmal drum rum gehauen – fertig!

EGC: Plakafarben hast Du also nicht verwendet?

HB: In dem Fall nicht. – Es gab vielleicht noch, ja, das ist auch noch wichtig zu wissen, natürlich Retuschen, und die Retuschen habe ich ganz klassisch mit Eiweißlasurfarbe gemacht.

EGC: Jetzt kommen wir zu den Porträts von 1981-1988, 31 Fotos, Chrom-Silber-Fotografien, aufgezogen auf Melamin bzw. Alubond, gerahmt. Ziemlich groß: je 225 x 113 cm. Welcher Bildquellen hast Du Dich hier bedient?

HB: Zu der Zeit hatte ich schon ein relativ umfangreiches Archiv angelegt. Das habe ich so Anfang der achtziger Jahre begonnen, und ich habe aus diesem Archiv Porträtfotos herausgefiltert. Teilweise waren es gar keine reinen Porträtfotos, sondern Bilder, die aus irgendwelchen komplexeren Szenen stammten. Es ging relativ oft um gewalttätige Momente. Teilweise waren die Emotionen, die man da spürt auf den Bildern, echt, und teilweise waren sie von Schauspielern dargestellt. Das hat sich aber für den Betrachter so vermischt, dass man eigentlich nicht mehr richtig wusste, woran man ist.

Was mich sehr interessiert hat, war ein Moment, das natürlich jeder kennt, dass es ein Unterschied ist, ob man einen Menschen mit Namen kennt oder ob er anonym ist. Was sich durch einen Namen in Verbindung mit einem Porträt verändert, habe ich versucht, in dieser Serie auszuloten. Interessant ist vielleicht auch das Maß: 2,25 m. Ich habe mir, bevor ich angefangen habe, Anfang der achtziger Jahre, große Arbeiten zu machen, sehr intensiv überlegt, welche Größen man denn nimmt. Ich war da relativ unerfahren, ich habe ja Fotografie studiert und nicht Malerei und wollte ursprünglich auch gar kein Künstler werden und habe mich dann für mehrere Maße entschieden, die ich heute auch noch verwende: Das eine ist ein Meter, weil das so ein Normmaß ist, auch das Vice-Bild in Deiner Sammlung ist ein Meter auf ein Meter. Das nächste Maß war 1,79 m, das ist meine Körpergröße, und 2,25 m ist die Größe meines Körpers, wenn ich die Hände nach oben strecke. Mit diesen drei Maßen habe ich immer wieder sehr stark gearbeitet, weil ich sie verbindlich fand.

EGC: Und das gilt heute noch?

HB: Das gilt für viele Arbeiten, die ich heute mache, noch genauso.

EGC: Das ist sehr interessant. – Zum technischen Vorgehen: Kannst Du den Entstehungsprozess der Arbeiten beschreiben?

HB: Die Reproduktion für die Porträts habe ich mit einer Mittelformatkamera gemacht, dann habe ich das Foto nochmals geprintet auf Baryth-Papier und habe es beim Printen optimiert. Dieses Bild habe ich noch mal reproduziert und habe einen Strichfilm produziert, das heißt einen durchsichtigen Film, auf dem ganz schwarz diese Schrift enthalten war. Diese beiden Negative habe ich übereinandergelegt und zusammen vergrößert, so dass sich diese weiße Schrift ergeben hat. Das kann man aber mit einem Graustufenpapier nicht hundertprozentig präzise hinkriegen. Es gab dann an diesen Rändern von den Schriften immer wieder so leichte Überstrahlungen, weil ich die sehr scharf haben wollte, habe ich auch die mir Farmerschem Abschwächer nachbehandelt.

EGC: Und was für Papier war das jetzt?

HB: Das war dasselbe Papier wie für die Repro-Bilder. Das hat damals die Firma Tura produziert. Das war ein sehr mattes Papier, das fast wie so ein Werkdruckpapier wirkte. Und es hatte nicht diesen glänzenden, speckigen Charakter wie die ganzen anderen Fotopapiere, die es damals gab.

EGC: Das war während dem ganzen Behandlungs- und Entwicklungsprozess auch sehr fragil?

HB: Nein, das war ein sehr robustes Papier, und man konnte da eigentlich sehr derb mit umgehen. Es hatte einen unglaublich schönen matten Charakter. Ich habe das dann auch noch eine Zeit lang gebunkert, um möglichst lange damit arbeiten zu können. Mittlerweile ist es vom Markt verschwunden. Das gibt’s nicht mehr.

EGC: Wie wurden die Fotos aufgezogen und mit welchem Klebemittel? Auch wieder mit Planatol?

HB: Genau! Das war im Grunde genommen wieder dieselbe Technik, die ich vorhin auch beschrieben habe. Da wurde eine Melanin-Platte, angeschliffen, Dachlatten dahinter, und dann kam ein schwarzer Rahmen dazu. Was mich irgendwie sehr genervt hat, ich war da technisch auch noch nicht sehr erfahren: Diese Dachlatten waren oft relativ frisch und haben sich dann im Laufe der Zeit zusammengezogen, so dass die Bilder dann manchmal einen Bauch bekommen haben.

EGC: Durch die Spannung?

HB: Durch die Spannung, und ich habe das dann bei diesen Bildern und auch bei den Repro-Bildern manchmal versucht, auszugleichen, indem ich hintendran noch eine Metallarmierung gesetzt habe, um das wieder weg zu biegen. Es war in meinen Augen, im Nachhinein, nicht optimal, lag aber auch einfach daran, dass für aufwändigere Techniken das Geld nicht da war.

EGC: Hast Du irgendwelche negativen Veränderung feststellen können durch die Verwendung des Planatols im Papier oder so?

HB: Also, von dem Planatol habe ich nichts Negatives mitbekommen, aber dadurch, dass ich die Sachen per Hand entwickelt habe und hinterher mit diesem Farmerschen Abschwächer noch mal draufgegangen bin, gibt es einige von diesen Bildern, die manchmal gelbe Stellen haben. Und das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ich habe damals alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, bei manchen Bildern ist das aufgetreten. Aber es ist relativ selten.

EGC: Einige dieser Bilder hast Du auf Aluminiumplattenmaterial aufgezogen. Um was für ein Aluminium geht es da? Ist es ein Alu-Dibond?

HB: Das war Alucobond. Später, als ich ein bisschen mehr Geld für die Produktion einsetzen konnte, habe ich es so gemacht: Ich habe mir Alucobond-Platten besorgt, habe hinten auf das Alucobond noch mal einen Rahmen aus Aluminiumvierkantprofilen gesetzt zur Verstärkung, habe dann das Alucobond angeschliffen und die nassen Fotos darüber gezogen, auch mit Planatol.

EGC: Du hast nie Ponal verwendet?

HB: Also, vielleicht mal für das erste oder so.

EGC: Oder im Holzbereich?

HB: Im Holzbereich auf jeden Fall. – Ich hatte mich irgendwann Mal erkundigt, was ein guter, verträglicher Leim ist und bin dann bei Planatol gelandet. Und das habe ich auch verwendet für diese Aluminiumgeschichte. Dadurch, dass das Alucobond so einen weichen Kern hat, habe ich die Bilder nass drübergezogen und habe das seitlich eingetackert und habe dann da eben auch wieder diesen schwarzen Rahmen drum rum gemacht.

EGC: Zusätzlich zur Verklebung hast Du da an der Spannkante getackert?

HB: Genau! Also, die Fotos sind ziemlich gespannt aufgebracht worden, in dieser Länge von 2,25 m, schätze ich mal, dass das Foto dann auch einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter größer war, als im getrockneten Zustand. Es ist dann auch immer von dem Bild ein bisschen was an der Kante verschwunden.

EGC: Sehr interessant. Und die Rahmen und die Farben, mit denen Du sie gefasst hast, sind die gleichen wie oben?

HB: Ja.

EGC: Jetzt zu den Projektionen und Lichtinstallationen, 1987 bis 1988 Time im Besitz des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt: Version A, Offset-Drucke, Karton und Leinwand, je 5 x 16,5 cm im Karteikasten (8,5 x 18,5 x 56,5 cm); Version B, Endlosprojektion für zwei Karusselprojektoren mit Überblendeinheit.

HB: Die Arbeit Time entstand auch aus meinem Fotoarchiv heraus. Ich hatte damals ein großes Konvolut an Time Magazine bekommen aus den 70er Jahren und habe aus den Titelbildern dieser Hefte eine Auswahl getroffen. Und zwar ging es mir nur um diesen Schriftzug »Time«, der -eben immer in derselben Typografie war. Mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. Der war stets in einer anderen Farbe und außen rum sah man immer einen Teil des Titelfotos. Aber eher einen unwesentlichen Teil, der von diesem Schriftzug überdeckt war. Ich habe eine Auswahl getroffen von 162 Bildern; das entspricht der Füllung zweier Karusselmagazine, und habe dann die Originalzeitungsausschnitte auf einen säurefreien Karton aufgezogen, den ich mit Aluminium hinterlegt habe. Das Ganze habe ich in einen Karteikasten gegeben – das ist der eine Teil der Arbeit. Aber der wesentliche Teil, auf den es mir ankommt, waren dann Reproduktionen auf Kleinbild-Diafilm von diesen Ausschnitten, die mit zwei Projektoren in einer endlosen Überblendung dann nacheinander durchlaufen.

Was man da technisch noch wissen muss, ist, dass es ein Problem gibt, wenn man ein normales Dia hat, das eine maximale Schwärzung hat. Wenn man das projiziert, ist an der Stelle der Schwärzung immer noch ein Grauton auf der Wand durch den Licht trifft. Aus diesem Grund habe ich für jedes Dia mit Strichfilm eine Maske gemacht und im Sandwich drüber gelegt. Das heißt, in einem Diarahmen befindet sich das Dia und die Maske, so dass man außen rum eben kein graues Feld sieht, man hat dann nur ganz pur diesen Time-Schriftzug.

EGC: Ist aber unglaublich aufwändig.

HB: Naja, ist halt Arbeit, ganz normal.

EGC: Und wer hat die Offset-Drucke angefertigt? Die Druckerei?

HB: Nein, die Offset-Drucke waren die Originaldrucke aus dem »Time«-Magazin. Das ist praktisch das Originalmaterial.

EGC: Jetzt habe ich noch eine Frage generell zu den Dias, die bei den Projektionen verwendet wurden. Mit welchen Diafilmen hast Du gearbeitet?

HB: Ich habe natürlich einen möglichst feinkörnigen Diafilm genommen, einen, der von sich aus nicht die Farbinformation noch mal manipuliert. Ich geh' mal davon aus, dass das in dem Fall ein Kodak-Ektachrome-Film war.

EGC: Hast Du Farbveränderungen während der Ausstellungszeit bei dieser Projektionsarbeit feststellen können?

HB: Nein. Die Arbeit gehört dem MMK und ist ab und zu mal zu sehen gewesen, aber jetzt auch nicht so intensiv, dass man sich Sorgen machen müsste. Es ist so, dass diese Idee, die Karteikasten mit den Originalen zu machen, vor dem Hintergrund entstanden ist, dass ich gedacht habe: Okay, wenn die Dias kaputtgehen, das kann ja sein, dass so ein Gerät mal stehen bleibt und das Dia dann verschmort oder irgendein Besucher nimmt so ’n Teil mit, dann kann man sie immer wieder reproduzieren.

EGC: Aber Du selber hast nie diese Arbeit reproduziert?

HB: Außer einmal, nein.

EGC: Einmal, ja, und dann hast Du’s ans MMK gegeben.

HB: Für diese Fassung. Es gibt da keine zweite Version. Ich bin aber gerade am überlegen, ob es sinnvoll wäre, meine ganzen Projektionsarbeiten zu digitalisieren...

EGC: Jetzt kommen wir zu Augentauschen aus den Jahren 1987 bis 1993. Wie entstand diese Arbeit?

HB: Die Arbeit entstand wiederum auch aus meinem Archiv heraus. Ich habe damals ein Stipendium bekommen vom Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), das damals gerade in Karlsruhe auf den Weg gebracht wurde. Das war eine relativ aufwändige Produktion. Ich habe dafür auch noch zusätzliches Fotomaterial ganz gezielt gesucht. Die Arbeit besteht aus zwei Bildern, die an der Wand projiziert werden, zwei Kreise, die wie zwei Augen wirken, die einen angucken, und man sieht im Grunde genommen nur Gesichtsausschnitte von Menschen. Das Ganze wird gespeist von zwei mal zwei Diaprojektoren und einer Überblendeinheit. Die Bilder werden kontinuierlich als Loop ineinander geblendet. Unterbrochen werden die Gesichter durch verschiedene andere atmosphärische Bilder. Es geht um ein Lexikon menschlicher Emotionen, bei dem ich versucht habe, jede Emotion, im positiven wie im negativen Sinne, die man über ein Gesicht wahrnehmen kann, darzustellen. Augentauschen ist ein Kompendium menschlicher Gesichtsausdrücke.

EGC: Und die Arbeit gehört dem ZKM oder ist sie in Deinem Besitz?

HB: Die ist in meinem Besitz. Aber sie ist im Rahmen vom ZKM relativ oft gezeigt worden.

EGC: Nun zu den Bildtafeln Wollheim-Memorial auf dem Campus der Universität Frankfurt IG Farben Haus.

HB: Das ist jetzt eine ganz aktuelle Arbeit, eben auch mit Fotografie. Sie besteht, ähnlich wie die Porträts, aus der Verbindung einer typografischen Information mit einem Foto. Diese Bilder sind öffentlich in einem Park des ehemaligen IG Farben Geländes in Frankfurt aufgestellt und aufgrund dessen, dass sie draußen stehen und man mit Vandalismus rechnen muss, habe ich da eine spezielle Technik entwickelt.

Es handelt sich um Familienbilder, die in der Regel einen sehr intimen Charakter haben, aus der Zeit vor der Nazi-Herrschaft. Man sieht auf diesen Bildern Menschen, die später ins KZ Buna-Monowitz verbracht wurden, das die IG Farben in der Nähe von Auschwitz unterhielten. Der entscheidende Punkt ist, dass diese Bilder eine sehr positive, glücksversprechende Ausstrahlung haben, dieses vermeintliche Glück wird konfrontiert mit einer eingravierten Zahl – der späteren Häftlingsnummer des Abgebildeten. Technisch ist das so gemacht, dass wir diese Bilder zunächst am Computer nachbearbeiten und dann in einem relativ aufwändigen Verfahren rastern. Dann wird daraus eine 3D-Datei gebaut, die dann von einer Computerfräse umgesetzt wird. Die Computerfräse bringt praktisch das Bild in eine 30 Millimeter Aluminiumplatte ein. Die Rasterpunkte bleiben auf der Oberfläche stehen und der Rest wird weggefräst.

Dann wird ein Primer aufgetragen mit Zweikomponentenfarbe und dann noch mal ein Anti-Graffiti-Schutz darüber lackiert. Die Idee ist, dass, wenn so ein Bild durch ’ne Sprühdose oder so zerstört wird, dass man dann die Farbe komplett ablösen und sie wieder neu darüber walzen kann, weil durch die hervorstehenden Bildpunkte die ganze Information eben noch da ist.

EGC: Und wer führt diese Fräsungen aus?

HB: Da arbeiten verschiedene Leute mit; ich habe einen Assistenten hier bei mir im Atelier, Jan Lotter, der für die Umsetzung vom Graustufenbild ins Rasterbild ungefähr zwei bis drei Tage einsetzt. Wir drucken das dann immer eins zu eins aus und stimmen das aufeinander ab. Dann wird das Ganze über eine Software in ein 3D-Programm gebracht. Das sind wesentlich größere Dateien, die dann von einer Firma im Rheinland in einem zweiwöchigen Fräsverfahren in diese Platte eingraviert werden. Danach wird das Ganze noch mal eloxiert.

EGC: Das heißt, jedes einzelne Motiv braucht zwei Wochen, bis das Bild durch die Fräsung entsteht.

HB: Genau.

EGC: Und was für ’ne Aluminiumsorte ist das?

HB: Das ist ALGM3 und das wird hinterher dann noch mal mit einer Eloxierung gehärtet. Ursprünglich hatte ich die naive Idee, dass man das ja auch mit V2A Platten machen könnte, nur kommt da halt auch keine Fräse mehr durch. Also, man muss da so einen Mittelweg finden, dass eben normale Fräsköpfe in einer annehmbaren Geschwindigkeit das Material beherrschen können und nicht dauernd abbrechen. Das war das Beste, was wir finden konnten.

EGC: Welche Software-Programme werden hierfür verwendet?

HB: Für die Umsetzung in diese Rasterdateien ist es Photoshop und Illustrator. Die 3D Software ist eine Spezialsoftware, die zur Computerfräse gehört. Das ist so eine CNC-Spezialgeschichte, die kann man jetzt als normaler User mit einem Grafikprogramm auch gar nicht beherrschen.

EGC: Und die Tafeln, habe ich bei Deinen Mustern gesehen, haben abgewinkelte Beine?

HB: Genau.

EGC: Ist das dafür, dass sie in Beton eingesetzt werden?

HB: Es ist so, dass wir diese Platten innerhalb von Baumgruppen aufstellen im IG Farben Gelände, da mussten wir relativ vorsichtig sein, weil das ganz alte Bäume sind, die flach wurzeln. Wir machen da ein Beton-Fundament, in der Größe eines Eimers, darauf kommt eine verdeckte Metallbodenplatte. Aus der kommen zwei Profile raus, und da wird eben dann das Standprofil draufgesetzt mit dem Foto. Und das Foto steht so ein bisschen schräg.

EGC: Nach hinten?

HB: Nach hinten weg.

EGC: Dadurch erklärt sich diese Neigung in den beiden Beinen.

HB: Genau.

EGC: Heiner, jetzt zu Deinem Projekt Schmalclub!

HB: Es ist so, dass ich als Künstler nicht nur im klassischen White-Cube-Bereich arbeite, sondern auch ein sehr starkes Interesse habe an sozialen Räumen, an Momenten und Situationen. Von 2000 bis 2003 war ich künstlerischer Leiter eines Projekts namens Schmalclub. Es fand am Theater am Turm statt, unter der Ägide von William Forsythe, und ich habe da mit Studierenden von der Hochschule für Gestaltung fast 25 Abende gestaltet, die für die Besucher immer eine komplette Überraschung waren. Es war kein Theater, es war keine Performance, es war kein Kino, es war kein Film, es war kein normaler Club; wir haben uns praktisch die ganzen klassischen Vorgehensweisen verboten und haben das gemacht, was übrigblieb.

Jeder Club war eine Überraschung. Das Ganze hat relativ schnell Kultcharakter bekommen. Die Besucher waren keine Konsumenten, sondern haben bei uns einen aktiven Teil ihres Lebens verbracht. Wenn man heute Leute trifft, die da dabei waren, erzählen sie davon wie von einem ganz tollen Urlaub oder einem Schlüsselerlebnis.

Diese Geschichte ist vergangen, man kann sie nicht als Bild an die Wand hängen oder als Skulptur auf einen Sockel stellen. Es ist ganz bewusst ein Projekt gewesen, das auf den Moment abgezielt hat und auf das Unwiederbringliche, die eben schöne Momente haben. Es gibt davon von verschiedenen Fotografen, die für uns gearbeitet haben, eine sehr schöne Fotodokumentation. Diese Fotodokumentation ist aber nicht als Kunstwerk zu sehen. Wir haben vor Kurzem bei einer Ausstellung im ZKM mal eine Art Dokuwand gemacht, aber das sehe ich vollkommen anders, als die fotografischen Arbeiten, über die wir vorher gesprochen haben. Der Schmalclub kann auf der Basis dieser Fotos zu jeder Zeit als Dokumentation in einem Buch oder an einer Wand gezeigt werden. Damit kann es einen relativ offenen Umgang geben. Diese Fotos sind aber nicht als Kunstwerke gedacht – ich glaube, das gibt es manchmal bei Performances, dass man die Doku dann später in einer bestimmten Auflage printet, unterschreibt, einrahmt und so weiter. Ganz bewusst sind das keine Artefakte, sie sollen nur auf etwas verweisen, was vergangen ist.

EGC: Nun zur Arbeit Alarm.

HB: Alarm war im Grunde genommen mein Ausstieg aus der Fotografie und mein Einstieg in die Kunst. Ich habe ja in Kassel Fotografie studiert und wollte ursprünglich auch Bildjournalist werden. Von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre habe ich mein Geld mit Fotografieren verdient und habe damit meine künstlerischen Projekte finanziert. Die Alarm-Serie entstand auf der Basis von Boulevardzeitschriften, und zwar hatte ich festgestellt, dass diese Zeitschriften sehr emotional ihre Kunden antriggern, und es war zu der Zeit üblich, eine Hauptmeldung bei der Bildzeitung, aber auch bei anderen Zeitungen wie zum Beispiel Express oder ich glaube, Münchner Abendzeitung war auch mit dabei, in einen schwarzen Block zu setzten, mit weißer Schrift. Ich habe diese schwarzen Blöcke herausgeschnitten, die Formen waren geometrisch, viele erinnerten mich an architektonische Grundrisse. Ich habe die schwarzen Blöcke rausgeschnitten, habe sie fotokopiert, die Fotokopien geschwärzt und dann auf weiße Papiere aufgeklebt. Die eigentliche Arbeit war das geschwärzte Bild mit einem freigelassenen Text und das andere unbehandelte war das Archivbild. Von der Technik her waren das normale Fotokopien, ich habe sie mit Gouache übermalt und dann mit dem blauen 3M Sprühkleber auf ein Papier aufgeklebt. Darunter habe ich mit Bleistift eine Notiz gemacht: Quelle und Datum. Dieses Konvolut ist Anfang der 80er Jahre entstanden, es sind ungefähr 200 Blätter. Nachdem sich lange Zeit niemand dafür interessiert hatte, kam Jean-Christophe Ammann bei mir im Atelier vorbei, und hat den ganzen Block auf einmal fürs MMK gekauft. Darüber bin ich auch ganz glücklich, dass die zusammengeblieben sind.

EGC: Auf welchem Papier sind die aufgelegt? Kannst Du Dich noch an die Papierqualität erinnern?

HB: Ich glaube, ich habe einfaches Offset Papier benutzt. Ich habe mich damals nicht großartig erkundigt, ich hatte kaum Geld zu dieser Zeit. Wir haben dann, als die Blätter ins MMK gegangen sind, mit einer Papierrestauratorin zusammen einen Teil der Blätter ausgetauscht, die verknickt waren.

EGC: Und die sind hinter Passepartouts gelegt?

HB: Nein, wir haben die freihängend gerahmt, so dass die nicht das Glas berühren.

EGC: Okay, mit einer Abstandsleiste?

HB: Ganz genau.

EGC: Das war die Frau Noehles gewesen?

HB: Hier in Mühlheim.

EGC: Jetzt kommen wir zu den Passepartout-Bildern.

HB: Die Passepartout-Bilder sind Mitte der 80er Jahre entstanden. Das ist eine sehr große Anzahl von Arbeiten. Es ging darum, mit Hilfe eines Passepartouts ein gefundenes Bild, meistens aus einem journalistischen oder aus einem werblichen Zusammenhang zu überdecken und nur einen Ausschnitt zu präsentieren. Die Ergebnisse sahen so aus, als hätte ich diese Bilder selbst erzeugt oder als hätte ich selbst Text-Bildkombinationen hergestellt. Ich habe aber praktisch diesen Bildern nichts hinzugefügt, es ging nur darum, einen bestimmten Ausschnitt zu definieren. Die Passepartout-Bilder sind alle Unikate, die gibt es teilweise als einzelne Arbeit, teilweise gibt’s aber auch Serien wie Men on the spot, Poems oder die Johnnie Walker-Bilder, die dann in die Sammlung Speck gelangt sind.

EGC: Und das sind auch Offset-Drucke?

HB: Das sind praktisch ganz normale Ausschnitte aus Zeitschriften.

EGC: Also die Zeitungsoffset-Drucke?

HB: Ja, genau, und die Hauptquellen damals waren das »Time«-Magazin, (lacht) das habe ich im Grunde genommen doppelt verwertet: das Cover für die »Time«-Arbeit und dann den Innenteil für die Passepartout-Bilder. Eine andere wichtige Quelle war die englische Wirtschaftszeitschrift »Economist«.

EGC: Jetzt kommen wir zu den Shaped Canvas-Bildern.

HB: Die Shaped Canvas Bildern habe ich Anfang der 80er Jahre begonnen, nach der Alarm-Serie, und zwar war da die Idee, die Motive der Alarm-Serie, also diese geometrischen Formen, zu vergrößern und in Proportion zu meinen Körpermaßen zu bringen. Ich habe mich da, weil ich relativ unerfahren war, mit einem Freund, der Maler war, beratschlagt, wie man das am besten technisch realisieren könnte. Die Art, wie ich die Arbeiten dann gebaut habe, ist nicht wirklich optimal. Die ersten dieser Bilder waren vom Aufbau her so, dass ich gehobelte Dachlatten genommen habe, um daraus eine Rahmenkonstruktion zu bauen, die ich dann mit einem relativ hochqualitativen Nesselstoff überzogen habe. Dann hatte ich mir eine Spritzpistole gekauft, aber so eine ganz billige Heimwerkerspritzpistole, ohne großen Kompressor. Damit habe dann mit einem handelsüblichen, schwarzen Acryllack zunächst eine schwarze Fläche erzeugt. Diese war dann relativ glatt und hatte so einen leichten Glanz. Dann habe ich eine Schablone aufgebracht, die Schrift darauf projiziert, dann die Buchstaben mit dem Messer ausgeschnitten und schließlich einen weißen Lack auch mit einer Spritzpistole aufgetragen. Es gab dann noch mal einen Arbeitsschritt, bei dem alles, was unter der Schablone durchgelaufen war, wieder nachgeschwärzt werden musste. Im Lauf der Zeit habe ich dann besser kapiert, wie man das macht, und habe das weiter professionalisiert.

Das Problem bei diesen Bildern ist, dass man sie nicht im Keilrahmen nachspannen kann. Ich habe jetzt im Moment einen Teil von diesen Bildern in der Kunsthalle in Mannheim als Leihgabe. Und da sie, wie soll ich sagen, an manchen Stellen ein bisschen schlapp geworden sind, habe ich, das wirst Du mir hoffentlich als Restaurator verzeihen, hinten, praktisch über die Gesamtfläche, Styroporplatten reingemacht und das Styropor ein bisschen nach vorne gedrückt, so dass von vorne gesehen diese Fläche relativ prall aussieht.

EGC: Also praktisch wie ein Spannungspolster?

HB: Genau. – Was Besseres ist mir da nicht eingefallen; weil die Bilder über den Rand hinaus bemalt sind, wäre das eine riesige Operation, sie nachzuspannen, und würde wahrscheinlich zu anderen Schäden führen. Nachdem ich damit unzufrieden war, habe ich was Anderes probiert: Ich habe mit Dachlatten einen Rahmen gebaut und darauf eine Hartfaserplatte aufgebracht, dann darüber wiederum Leinwand geleimt und das Ganze schließlich bemalt. Zudem gibt es noch eine Variante, die ich relativ massiv aus MDF gebaut habe, mit einem Schreiner zusammen. Da ich mit Acrylfarbe gearbeitet habe, hat das aber dazu geführt, dass sich diese Bilder ein bisschen verzogen haben. Ich habe deswegen Armierungen hinten aufgeschraubt. Diese ganze Phase mit den vergrößerten Alarm-Bildern war ein Experiment, bei dem ich eigentlich bis zum Schluss nicht die wirklich richtige Technik gefunden habe – was aber letztlich auch wieder im Kern ein Geldproblem war. Ich bin dann von den handelsüblichen Farben, das waren ursprünglich Bondex Acryllacke für Heimwerker, relativ bald umgestiegen auf Acryl, das ich bei Dr. Kremer gekauft habe: Mowilit, kann das sein? Und es gab noch einen anderen Acrylbinder, ich habe mit einem matten und einem glänzenden gemalt. Dann habe ich gleichzeitig noch mit Caparol gearbeitet, das hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr matt war. Diese Bindemittel wurden mit Pigmenten vermischt, bei Schwarz war das Pigment meiner Wahl Flammruß und bei Weiß war es Titanweiß.

EGC: Und Du hast die Pigmente auch bei Kremer gekauft?

HB: Ja. Genau.

EGC: Weißt Du noch, wie Du die geleimt hast, zum Beispiel die Leinwände auf die MDF-Platte?

HB: Ich fürchte, das habe ich mit Ponal gemacht.

EGC: Okay.

HB: (lacht)

EGC: Gut (lacht).

HB: Dann gab es im Farbauftrag verschiedene Varianten. Wie gesagt, ich hatte zuerst mit der Spritzpistole gearbeitet. Da gab es aber immer wieder Verstopfungen in der Düse, so dass es oft kleine Patzer auf der Fläche gab, die habe ich dann mit einem Stupspinsel ausgebessert. Auch die Schriften habe ich mit dem Stupspinsel aufgetragen. Das habe ich mir irgendwo bei einem alten Schildermaler abgeguckt. Dann hat sich das so verselbstständigt, dass ich eine ganze Reihe von Bildern komplett gestupst habe. Teilweise habe ich in die Acrylfarbe ein Mittel rein gegeben, das die Farbe dann so ein bisschen zäher gemacht hat, so dass durch das Stupsen eine Struktur entstanden ist.

EGC: Was für ein Mittel war das?

HB: Das war…, wie nennt man das? Verdicker!

EGC: Ein Acrylverdicker?

HB: Ein Acrylverdicker war das.

EGC: Auch von Kremer?

HB: Auch von Kremer, ich habe da ab und zu mal angerufen und mich von ihm beraten lassen. Die Bilder sehen im Nachhinein, finde ich, relativ bizarr aus. Das hat sich in irgendeiner Form verselbstständigt. Es gibt auch aus derselben Zeit, was mich immer so ein bisschen tröstet, Bilder von Peter Halley, der da auch teilweise Passagen seiner Malereien mit so einem Verdicker modelliert hat, aber aus heutiger Sicht sieht es für meinen Geschmack doch ein bisschen gruselig aus (lacht).

EGC: Dadurch ist eine besondere Handschrift entstanden. – Jetzt lass uns die weiteren Shaped Canvas-Bilder besprechen.

HB: Es gibt da eine Werkgruppe von Shaped Canvas-Bildern, die zur selben Zeit entstanden sind. Diese Bilder, von denen ich eben geredet habe, waren schwarze Bilder mit weißer Schrift, die bezogen sich auf die Alarm-Serie. Das waren zunächst Vergrößerungen der Alarm-Motive, aber nach ein, zwei Bildern war mir das zu langweilig, und ich habe dann selber Formen definiert und selbst auch eigene Texte hinzugefügt. Das erste Bild, das ich frei konstruiert habe, hieß Welt und sah aus wie ein großer Diarahmen.

EGC: Und wie kam es zu dem übermalten Logo einer Keksfirma?

HB: Dazu kommen wir jetzt. Parallel zu den Alarm-Arbeiten habe ich Logos gesammelt, die auf mich eine sehr starke geometrisch-archaische Wirkung hatten, bei denen ich das Gefühl hatte, sie repräsentieren jetzt nicht nur eine Firma wie De Beukelaer oder Biophar, sondern es entsteht in irgendeiner Form eine Kraft, die, sagen wir mal, einem Symbol entspricht, das auch aus einer archaischen Kultur kommen könnte. Diese Formen habe ich vergrößert nachgebaut, das war technisch ähnlich wie bei den anderen Shaped Canvas-Bildern; da gibt’s welche mit einer Rahmenkonstruktion, die mit Leinen überspannt ist, dann andere, die mit einer Hartfaserplatte versehen wurden, Leinwand drauf und dann die Farbe und eben noch mal die Variante praktisch komplett aus Sperrholz und dann mit Farbe behandelt. Sie sind alle monochrom. Zum einen gibt es eine Gitterstruktur, das damalige Logo von De Beukelaer, zum anderen drei rote Doppelkreuze, das war ein Motiv, das habe ich auf einem Honigglas gefunden. Ferner gab es »Drei blaue Gedanken«, das sind drei V-förmige Gebilde mit einem blauen Pigment bemalt, die Formen stammen von einem Verpackungskarton.

Und schließlich gab es noch so ein grünes, relativ schmales Kreuz, auch von einem Honigglas inspiriert.

Ich war damals bei der Konzeption dieser Arbeiten sehr stark von Palermo beeinflusst. Die Honigmotive waren sicherlich von meinen Besuchen in der Neuen Galerie in Kassel inspiriert: Hier habe ich mir immer wieder die zahlreichen Beuys-Arbeiten angeschaut. In der Folge habe ich dann einen größeren Block von Arbeiten hergestellt, die sich auf das christliche Logo, das Kreuz, beziehen. Die habe ich, Du hast es ja vorhin angesprochen, in Wiesbaden im Museum gezeigt. Von der Technik her war das alles entweder Acryl oder Dispersion, teilweise auch gemischt. Ich habe oft mit verschiedenen Schichten gearbeitet, die miteinander korrespondieren. Dieses grüne Kreuz zum Beispiel hat unten drunter eine dunklere Pigment-Schicht und dann ist da eine ziemlich matte, hellere Schicht darüber aufgetragen. Bei den roten Kreuzen ist es genau so: Da habe ich mit zwei verschiedenen Pigmenten gearbeitet, ich glaube, das eine hieß Studiorot, das andere Permanentrot, und die Hauptstruktur ist eben mit dem einen Pigment gemacht und dann kam praktisch noch eine ganz dünne Schicht mit dem anderen Pigment drüber. Die Kreuze sind alle weitgehend getupft, die oberste Schicht immer mit einem Naturschwamm.

EGC: Die Pigmente sind auch hier von Kremer gewesen?

HB: Genau. Sie sind alle von Kremer.

EGC: Jetzt kommen wir zu den Spielen. Wie ist die Serie entstanden?

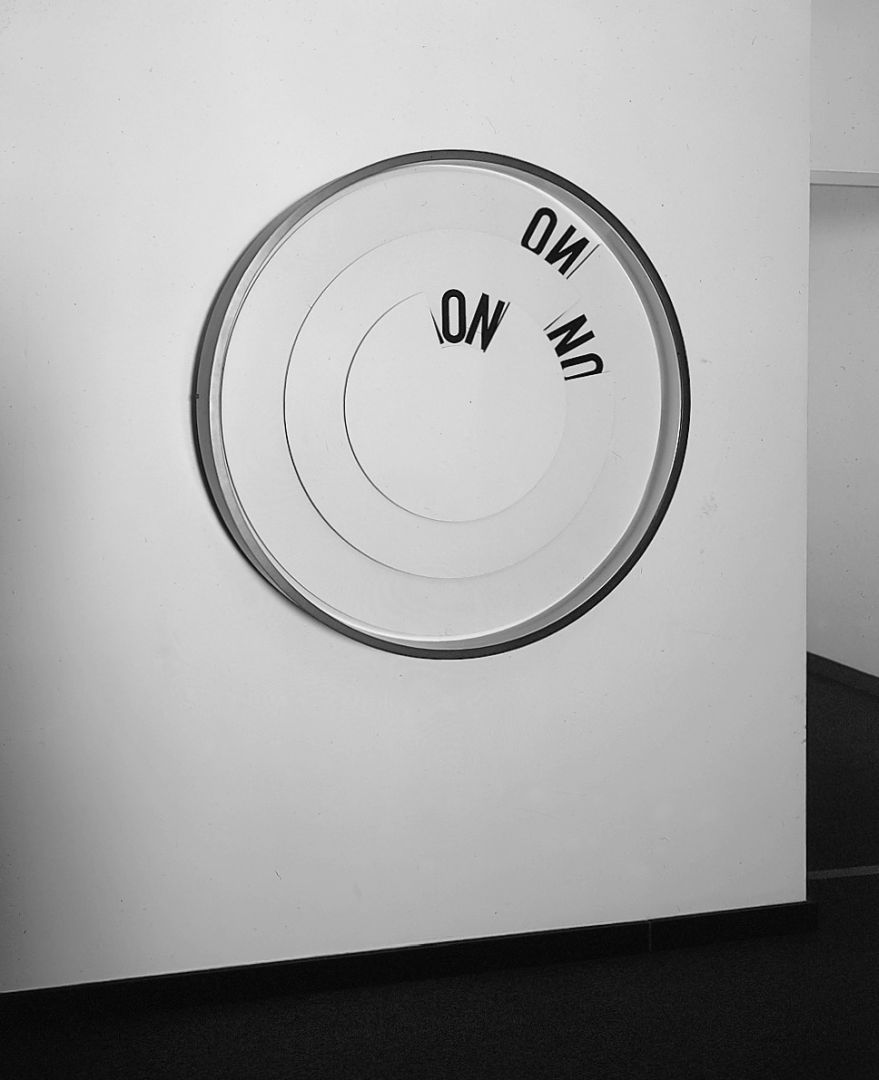

HB: Von Beginn meiner künstlerischen Arbeit an habe ich immer eine sehr große Menge von Skizzen hergestellt, die aber nie als Zeichnungen gedacht waren, man könnte sie ausstellen, doch sie waren eher so ein Zwischenschritt. Zunächst gab es Skizzenbücher, in denen habe ich mir unterwegs Notizen gemacht. Auf der Basis dieser Skizzenbücher habe ich dann regelmäßig Din A4-Blätter angefertigt. Diese Din A4-Blätter sind so etwas wie Handlungsanweisungen, Ideen, Texte. Ich habe sie meistens einfach mit Bleistift ausgeführt, teilweise sind sie aquarelliert. Diese Skizzen habe ich fast automatisch hergestellt, so wie man Telefonzeichnungen macht, und habe dann immer beobachtet, was da so entsteht. Im Lauf der 80er Jahre entstand in diesem Kontext eine Serie von Wortspielen. Ich hatte bemerkt, dass es Worte gibt, in denen wiederum andere Worte enthalten sind. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und als ich Ende der 80er Jahre in Rom war, habe ich die endgültige Form dazu gefunden. Ich habe zuerst Pappmodelle gebaut, bei denen ich die Begriffe auf Schachteln geschrieben habe, die Wörter gingen dann um die Ecke, so dass, wenn man von links geguckt hat, sich ein Wort ergeben hat, von geradeaus drauf ein anderes und von der rechten Seite wieder ein anderes. Dann habe ich Proportionsmodelle gebaut und eine eigene Schrift für das Projekt entwickelt. Nach meiner Rückkehr begann die Produktion. Ich habe die Kästen von einer Schreinerei in Ginnheim bauen lassen, MDF, alles auf Gehrung geschnitten, geleimt, grundiert.

In meinem Atelier haben wir Schultafellack mit einem Velourroller auflackiert. Der Schultafellack war ein Gemisch von handelsüblichen Produkten. Es gab einmal von der Firma Glasurit eine Farbe, die sehr schön war, und dann eine Hausmarke von Farben Jenisch in Frankfurt, die hieß EinzA. Ich habe Schwarz- und Grüntöne miteinander vermischt, und es gibt verschiedene Serien, die immer einen anderen Schwarzgrünton haben. Nachdem der dunkle Schultafellack aufgetragen war, wurden die Kästen schabloniert. Ich habe die Buchstaben als Papierschablonen vorbereitet, die Texte wurden auf Airbrushfolie aufgezeichnet und dann wurden die Texte ausgeschnitten. Über die offene Schablone wurde zunächst die Grundfarbe gewalzt, um die Ränder zu schließen. Dann wurden in acht bis zehn Schichten chamois-farbener Kunstharzlack von Obi aufgetragen. Nach jeder Lackschicht wurden die Schriften nass geschliffen, mit einem ganz feinen Schleifpapier, und nach zehn Schichten blieb eine Art Schleiflackschicht übrig.

EGC: So ein ganz feines, flaches Reliefbild?

HB: Genau. Dann habe ich die Folie abgezogen, es wurde noch ein bisschen retuschiert, am Schluss habe ich eine Lösung angesetzt aus Kreide und Wasser und habe mit einem Schwamm aufgetragen, damit es auch diesen Schultafelcharakter bekommt.

EGC: So eine Art Patina?

HB: Ja, ja, es war mir sonst einfach zu hermetisch.

EGC: Und diese Wandboxen sind Unikate, keine Auflagenobjekte?

HB: Genau, es sind alles Unikate.

EGC: Nun zu einem Gegenstand bzw. Material, das uns von der Kindheit an begleitet hat und uns oft noch immer hilfreiche Dienste leistet: dem Radiergummi, den Du zu einem Zyklus umgearbeitet hast. Wie entstand die Idee und wie verlief die Entstehung dieser Objekte?

HB: Es gibt zwei verschiedene Radiergummi-Arten.

EGC: Es bezieht sich jetzt auf diese Läufer 1-3.

HB: Ja, genau. – Es gab eine Zeit, da habe ich mich sehr stark mit dem Phänomen der Zeit beschäftigt. Ich habe versucht, hierfür unterschiedlichste Visualisierungen zu finden. Zum Thema Lebenszeit habe ich eine Arbeit gemacht, die sah so aus, dass ich von den Händen meiner Mutter, von meinem Vater und meinen eigenen einen Silikonabdruck gemacht habe, und auf der Basis von diesen Händen habe ich Objekte erzeugt, die so aussahen, wie drei Arme mit je zwei Händen. Die Länge dieser Arme habe ich ins Verhältnis zur Lebenszeit gesetzt, und so ist eine Art statistische Wandskulptur entstanden. Mein Arm war dann am kürzesten, der von meiner Mutter entsprechend länger und der von meinem Vater noch länger.

Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, das Ganze in Radiergummi zu realisieren, und bin nach Hannover zur Firma Läufer gefahren und habe dort einen Techniker gefunden, der sehr hilfsbereit war, der mir aber gleich gesagt hat: Das wird nicht funktionieren. Ich war darauf drei Wochen in einer Produktionshalle und habe immer wieder neue Mischungen gemacht aus PVC-Radiergummi, bis ich es tatsächlich hinbekommen habe. Und diese Hände haben wir praktisch in einem Ofen über Nacht getempert, es wurde eine Masse in die Form hineingegeben, dann wurde die Form zusammengebunden mit Draht und blieb für 12-13 Stunden im Ofen. Es war ein großer Unterschied, ob sie 12 Stunden drinnen waren oder 12 Stunden und fünf Minuten, weil es das dann eine ganz andere Färbung ergeben hat.

EGC: Ach so, das wirkt sich auf die Färbung aus?

HB: Genau. Es war ziemlich anstrengend, das hinzubekommen. Die zugehörigen Arme wurden dann extrudiert: Ich habe von dem Armdurchmesser jeweils von meinen Eltern und von mir eine Extruderschablone aus Edelstahl gebaut, und dann wurde durch diese Form das heiße Material durchgeschossen. Am Schluss haben wir Arme und Hände miteinander verklebt und noch mal mit Talkum eingerieben. Das Ganze befindet sich auf einer Metallschiene und wird gehalten von Gummibändern, die auch aus dem Hause Läufer stammen.

EGC: Und für was werden diese Gummibänder für gewöhnlich benutzt?

HB: Die Gummibänder stammten aus der Produktion von diesen Haushalts-Ringgummis, und ich habe mir da, bevor die Ringgummis aus einem Schlauch geschnitten wurden, Gummirohlinge besorgt und aus diesen Bänder rausgeschnitten. Während ich an dieser Skulptur gearbeitet habe, habe ich immer die Arbeiter beobachtet, die diese ganz klassischen Läufer-Radiergummis produziert haben.

EGC: Diese Rot-Blauen?

HB: Diese Rot-Blauen, die wir alle kennen aus unserer Kindheit. Diese Radiergummis werden aus einem roten, einem blauen und aus einem weißen Teig, der den Kern bildet, gebacken. Gegenüber von meinem Arbeitsplatz in der Fabrik war dieser Ofen, an dem die Arbeiter immer wieder diese Teigplatten zusammengelegt haben. Sie haben die Platten unter Druck in den Ofen eingebracht und am Schluss kamen diese gestreiften Radiergummi-Platten raus. Zu der Zeit gab es so ein bisschen einen Streifen-Hype in der bildenden Kunst, und in meiner Galerie bei Bärbel Grässlin, gab es Leute wie Imi Knoebel, Günther Förg oder Meuser, die sich sehr ernsthaft mit dem Streifenbild beschäftigt haben. Ich habe mir da eigentlich einen Spaß erlaubt und habe dann diese Matten mitgenommen von den originalen Läuferradiergummis und habe sie dann auf Multiplex-Platten aufgezogen, an die Wand gehängt, und so eben ein Multiple hergestellt.

Das Interessante war, dass das erste Bild, das verkauft wurde, von Ika Huber, der Frau von Günther Förg, erworben wurde, und es gab dann, das hatte ich nicht erwartet, einen Riesen-Run auf diese Edition, weil es in irgendeiner Form bei den Leuten so eine Art Kindheits-Flashback gab. Dieses Rot und dieses Blau in Kombination mit dem sehr speziellen Geruch hat die Leute emotional stark angetriggert, so dass wir die Edition, das waren glaube ich 25 Bilder, innerhalb von ganz kurzer Zeit verkauft hatten. In der Folge habe ich noch mal eigene Kompositionen aus diesem Radiergummi-Teig in derselben Größe gemacht, die gingen dann als Unikate auf den Markt.

EGC: Kürzlich hat mich ein Berufskollege aus Hamburg angerufen, der Restaurator Thomas Hoppe, und hat mir ganz stolz erzählt, dass er ein unglaublich tolles Objekt gekauft hat in der Galerie Grässlin, und zwar ein Radiergummibild von Heiner Blum.

HB: Hm (schmunzelt)! Jetzt vor kurzem erst gekauft?

EGC: Ja, wohl dieses Jahr.

HB: Okay! – Was man vielleicht wissen muss als Restaurator, ist, dass der Radiergummi per se kein Material ist, das wirklich Jahrhunderte überdauern wird. Ich habe das gesehen bei Läufer, die über die Jahre immer wieder aus verschiedenen Chargen Radiergummis rausgenommen haben, um sie dann auf eine Muster-Platte zu kleben. Je älter die Radiergummis werden, je spröder werden sie, und auch die Farben bleichen etwas aus.

EGC: Fängt auch an bröselig zu werden.

HB: Genau, und das kann man nicht wirklich verhindern, oder auch nicht sagen, wie sich das jetzt in ein-, zweihundert Jahren entwickeln wird, und da der Radiergummi natürlich ein Material ist, der sehr stark mit Vergänglichkeit zu tun hat, in dem Sinne, dass er dafür zuständig ist, etwas Anderes auszulöschen und seinen eigenen Körper gleichzeitig aufbraucht, muss der Besitzer einfach auch damit leben, dass die Lebenszeit des Objekts begrenzt ist.

EGC: Das ist ja ein sehr schönes Bild, dass der Radiergummi sich selbst auflöst.

HB: Ja (lacht)!

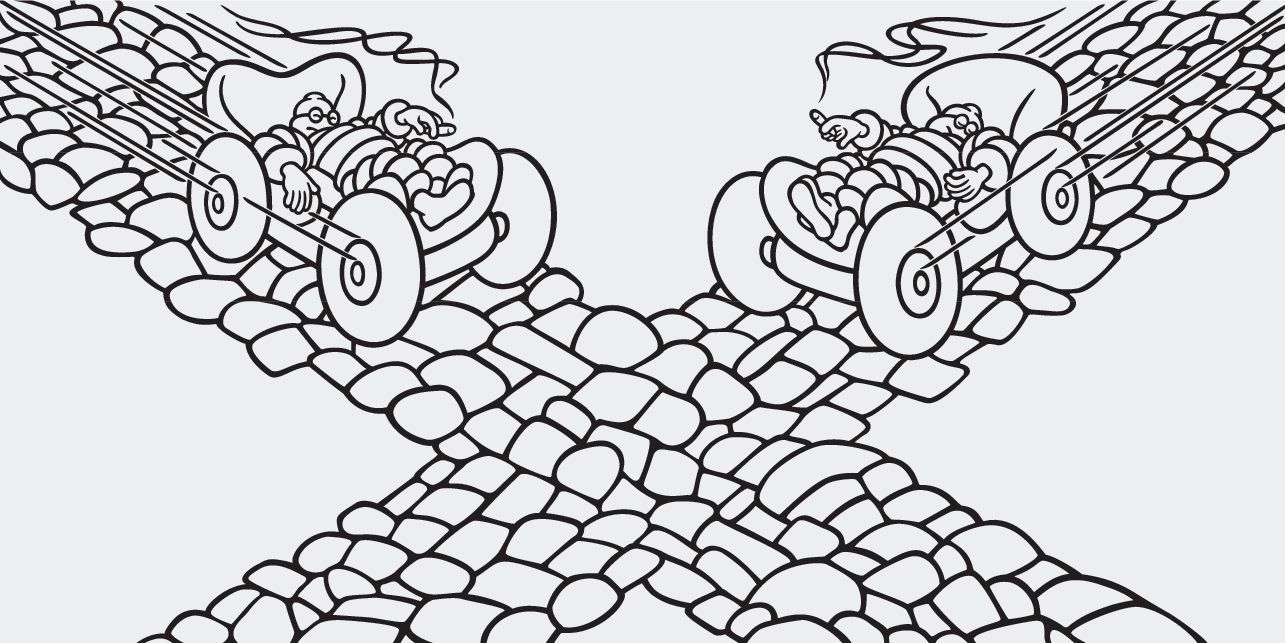

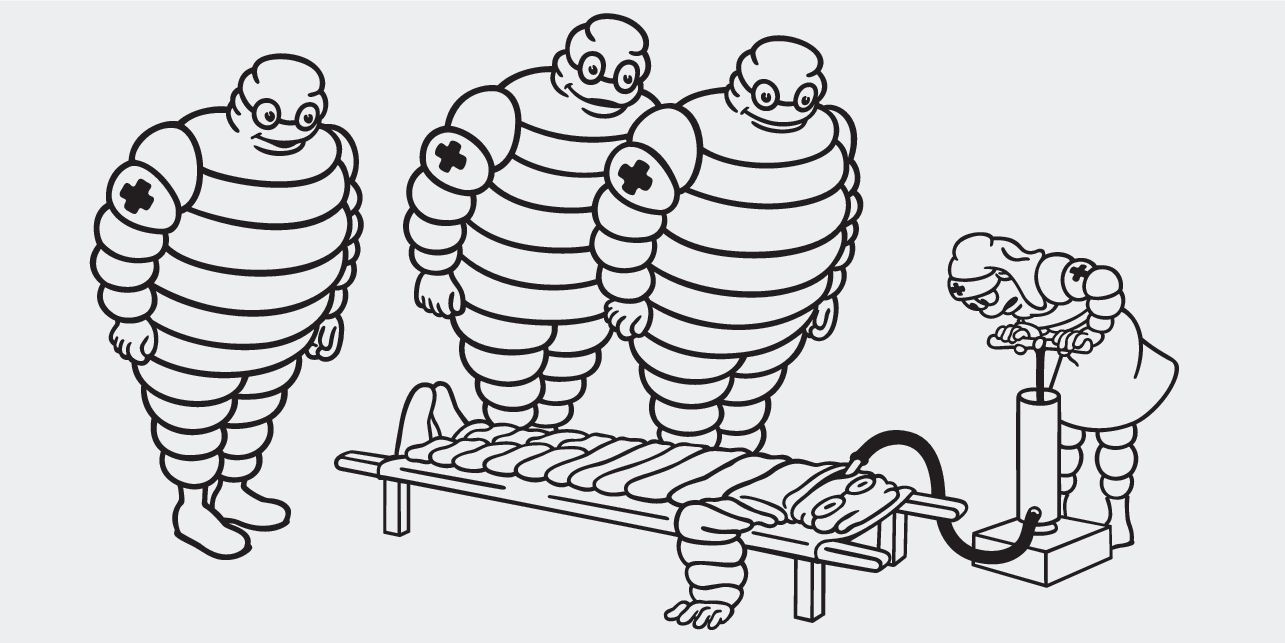

EGC: Dann kommen wir jetzt zu den Bibendum-Bildern.

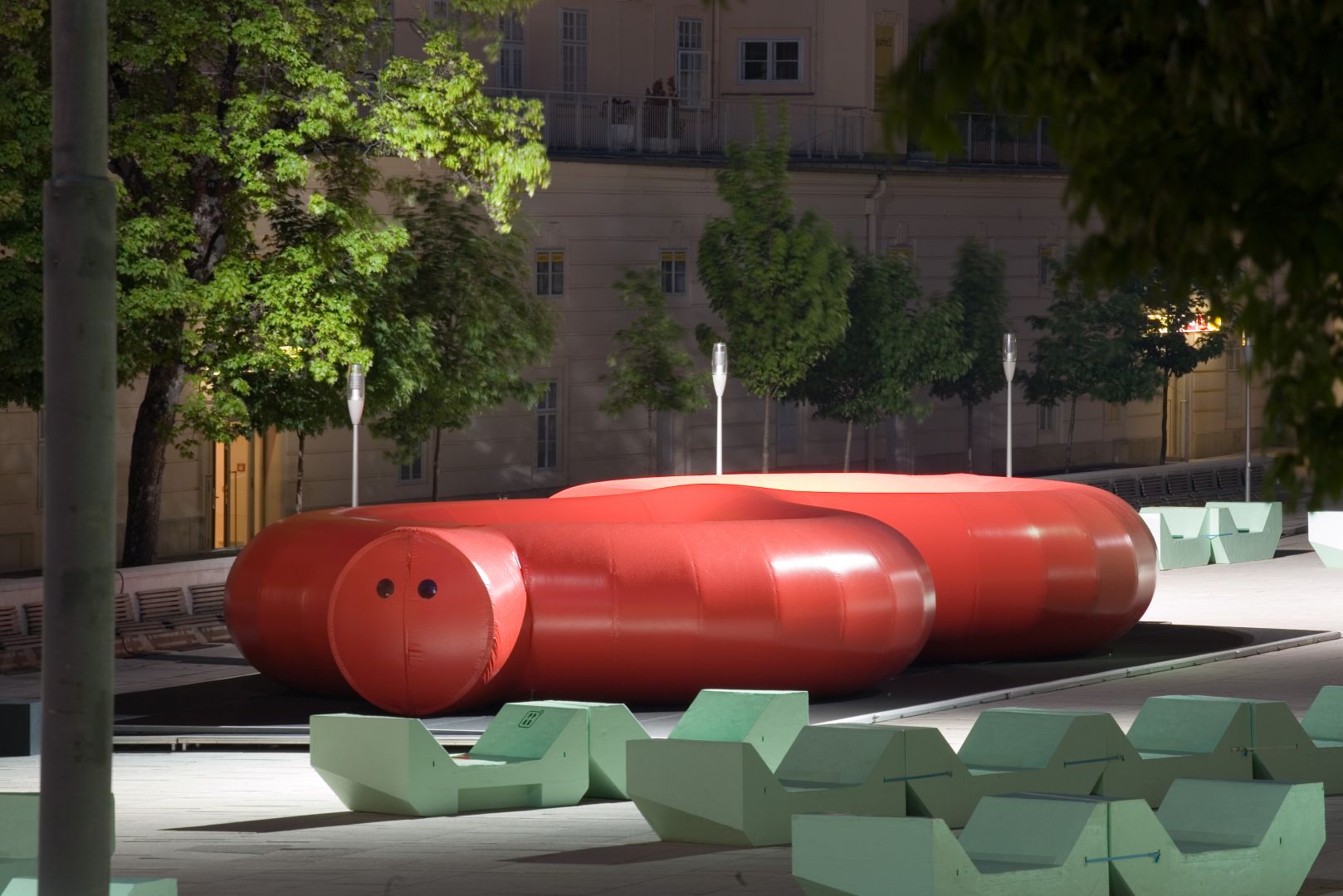

HB: Das ist eine Bildserie, die im Grunde genommen auch was mit Gummi zu tun hat: Die Firma Michelin hat seit über hundert Jahren eine Werbefigur, die aus übereinander gestapelten Reifen besteht. Ich habe mir das komplette Material über diese Figur besorgt und habe auf der Basis von vorhandenen Michelin-Männchen Variationen gemacht, die die Michelin-Männchen in diverse existenzielle Situationen bringen. Ich habe das dann von Zeichnern umsetzen lassen. Diese Serie ist noch nicht abgeschlossen, es gibt immer noch die Idee und Skizzen, weitere Motive herzustellen. Es macht einfach zu viel Spaß, als dass ich das jetzt abschließen würde.

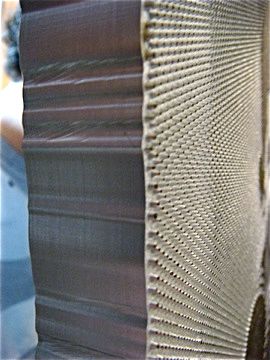

Die Bibendum-Bilder sind von der Technik her sehr speziell: Das sind Aluplatten mit einem Wabenkern, der ist ungefähr ein Zentimeter dick, sie haben eine weiße Grundierung, die ich belassen habe. Auf die weiße Grundierung wurde eine Computer-geschnittene Folie aufgebracht und das Männchen wurde mit der Spritzpistole mit einem schwarzen Primer, einem Metallkonservierungslack in mehreren Schichten lackiert. Das Ganze sieht sehr glatt und industriell aus.

EGC: Und dieses Aluminiummaterial nennt sich Alucore?

HB: Genau.

EGC: Ist auch sehr stabil?

HB: Sehr stabil. Ist ein ganz tolles Material. Sehr teuer auch.

EGC: Ich glaube, das wird auch sehr viel in der Flugzeugindustrie verwendet...

HB: Ja, genau. Nachdem ich gerade in den 80er Jahren so viele schlechte Erfahrungen mit verzogenen Bildern gemacht habe, habe ich dann, als ich mir das leisten konnte, versucht, möglichst stabile Materialien einzusetzen.

EGC: Man kann beobachten, dass großformatige Fotografien, die im Diasec-Verfahren gearbeitet und auf Alu-Dibond-Platten aufgezogen sind, sich verwerfen können.

HB: Ja.

EGC: Und da gibt es zum Teil ziemlich aufwändige, rückseitige Konstruktionen, die das auch letztlich nicht verhindern.

HB: Ah, da bin ich ja beruhigt! (lacht). Ich habe immer gedacht, die Diasec-Fraktion ist auf der sicheren Seite.

EGC: Jetzt kommen wir zu Skulpturen und Objekten. Da gibt es die schwarze Serie von 1986-1987, das sind 136 Objekte. Und das sind, glaube ich, alles Fundstücke.

HB: Genau.

EGC: Die Du ganz speziell behandelt hast. Kannst Du dazu etwas sagen?

HB: Diese Werkgruppe ist auch wieder im Rahmen der Reflexionen über Zeit und Vergänglichkeit entstanden. Ich hatte die Vorstellung, wie es wäre, wenn unsere Kultur irgendwann verschwunden wäre. Was würde man finden: Verkohlte Artefakte, auf Grund deren man Rückschlüsse ziehen könnte, auf unsere Kultur und Lebensweise. Das sind nicht wirklich Gegenstände, sondern so etwas wie abstrahierte Gegenstände. Ich habe für das Projekt relativ lange Zeit gesammelt und hatte dann eine gewisse Anzahl von Dingen, die natürlich alle sehr unterschiedlich waren. Ich wollte aber, dass alle einen einheitlichen Materialcharakter bekommen. Und dann bin ich auf einen Kautschuklack gestoßen, den man als Unterbodenschutz für Autos verwendet. Den habe ich in Frankfurt gegenüber vom MMK in Frankfurt gekauft.

EGC: Da ist so ein Autobedarfsladen.

HB: Nachdem ich die Gegenstände in verschiedenster Art und Weise vorbereitet und grundiert habe, wurden alle mit diesem Kautschuklack besprüht. Hinterher wurden die Gegenstände noch mal mit Talkum eingerieben, auch um so eine gewisse Glätte wegzunehmen. Interessant war, dass das Lösemittellack war, der sich nicht mit allen darunterliegenden Materialien vertragen hat. Ich hatte Probleme mit bestimmten Kunststoffen und Gummi.

EGC: Die darauf reagiert haben?

HB: Das Gummi hat manchmal angefangen zu schwitzen, ein paar Kunststoffe haben sich teilweise angelöst, und so habe ich eine ganze Reihe von Sachen, die ich eigentlich ganz gut fand, in die Tonne getreten.

EGC: Du hast es also nicht als ein Phänomen mit einbezogen?

HB: Nein, das hat mir nicht gefallen. – Für die meisten Objekte konnte ich aber relativ schnell Strategien entwickeln, das Anlösen zu vermeiden, das heißt, ich habe mit bestimmt vier, fünf unterschiedlichen Grundierungen gearbeitet, die dann das Material so abgesperrt haben, dass es eben nicht mehr mit diesem Lack reagieren konnte. Ich habe verschiedene Metallgrundierungen, Universalgrundierungen und Spezialgrundierungen für Kunststoff oder Gummi verwendet und die Sachen halten sich bis heute eigentlich auch ganz gut.

EGC: Die Objekte, die haben auf mich eine ganz besondere Wirkung, eine besondere Ausstrahlung. Das ist schwierig zu umschreiben.

HB: Viele von diesen Objekten sind auf der Basis von Verpackungen entstanden. Unsere Konsumgesellschaft leistet sich ja zum Beispiel den Luxus diese Blisterverpackungen um Produkte herum herzustellen. Und die sind nicht einfach nur irgendwie viereckig, sondern deuten oft die Form des Objektes an, das sie enthalten. Das Objekt selber hat mich oft weniger interessiert, vielmehr die angedeutete Form der Hülle, und deswegen gibt es das Phänomen, das einem diese Dinge in irgendeiner Form vertraut sind: Man hat das Gefühl, man kennt es irgendwie, was sich dahinter wirklich verbirgt, bleibt dann oft verborgen.

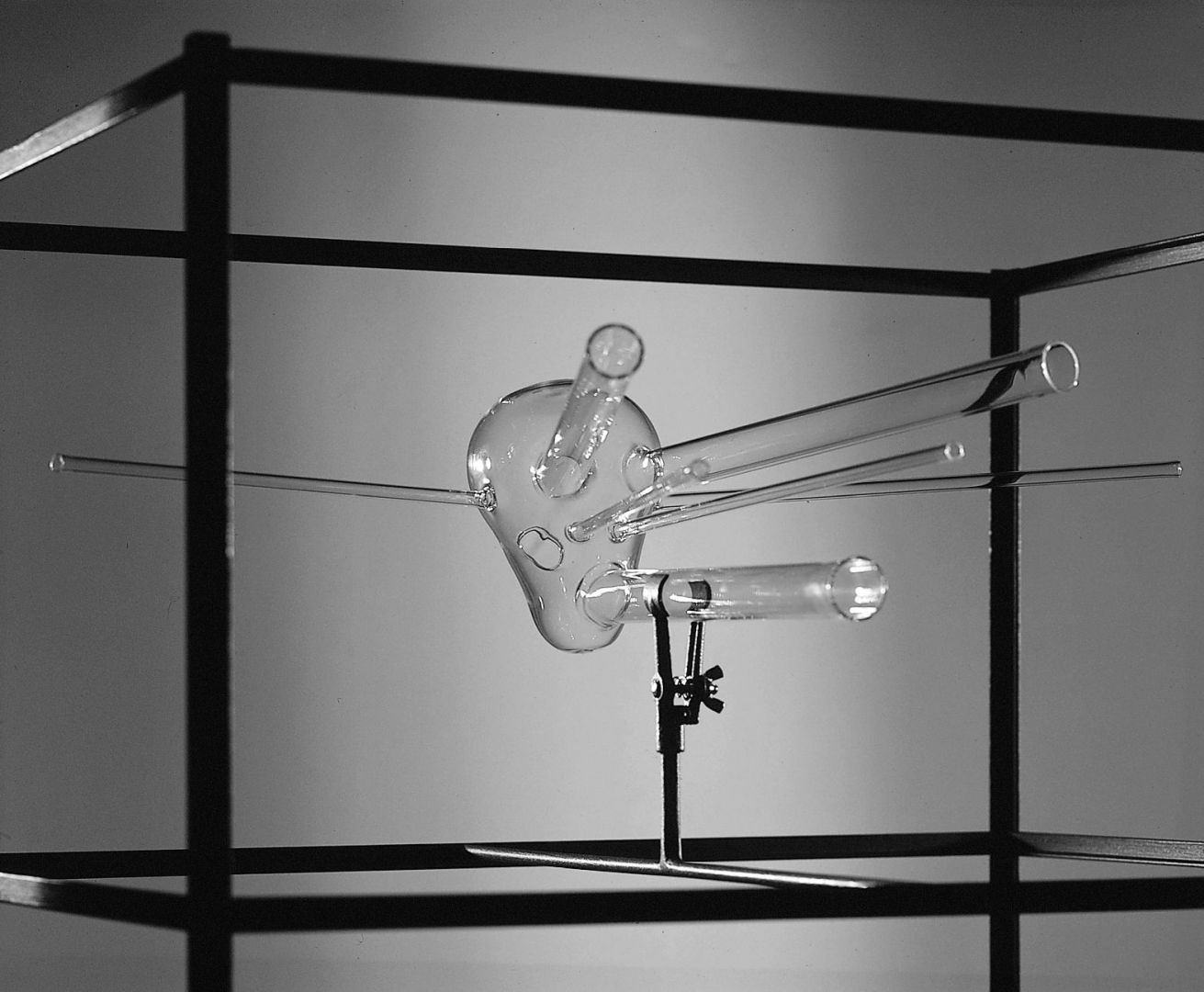

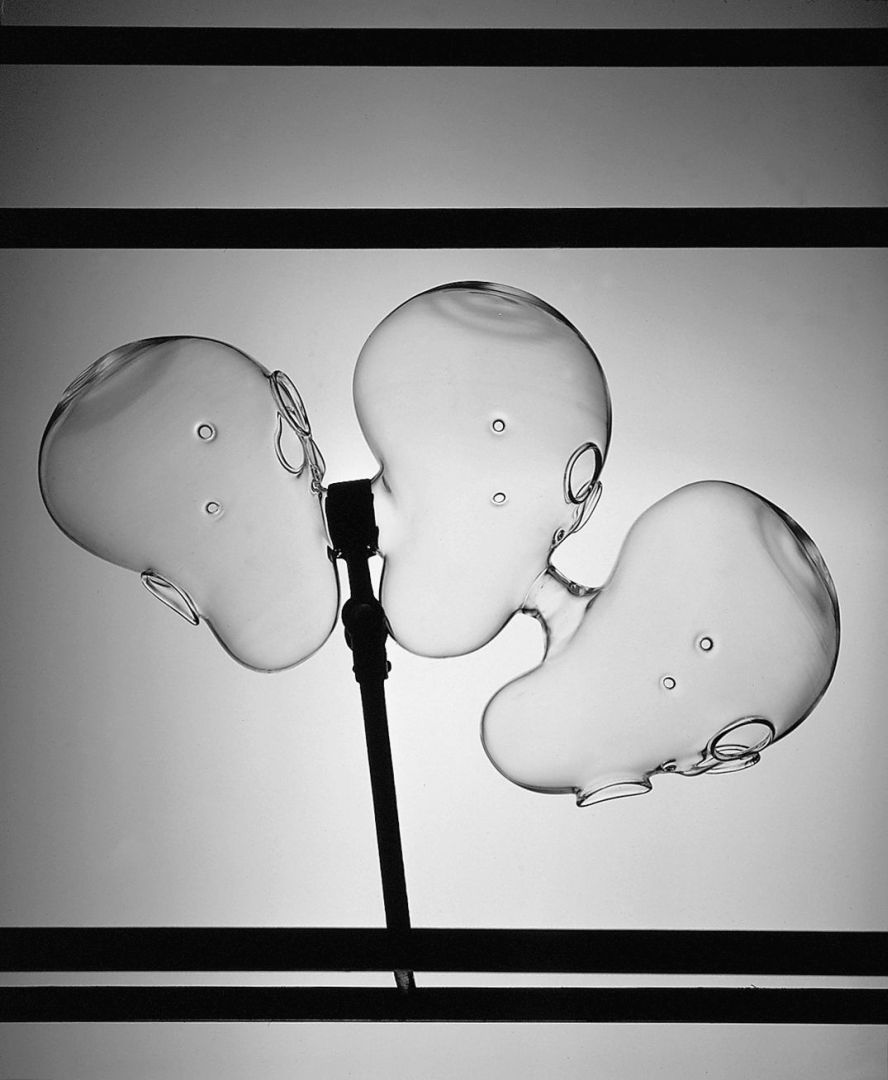

EGC: Ab 1995 entstanden über 20 geblasene Glasobjekte, die Du Gebläse nennst, und auch da würde es mich interessieren, wie die entstanden sind.

HB: Die entstanden erstmal auf der Basis von Handzeichnungen, die ich über längere Zeit gemacht habe. Diese Handzeichnungen bezogen sich auf archaische Kopfdarstellungen, auf so etwas wie Ritterhelme oder Kopfreliquiare. Dazu hatte ich in der Vorbereitung relativ viel Bildmaterial gesammelt.

Ich glaube, das Glas hat mich interessiert, weil eine Hauptquelle für die Formen diese Ritterhelme waren, die natürlich dazu dienen, den Kopf vor Verletzungen zu schützen. Im Gegensatz dazu hat es mich interessiert, ein ganz zerbrechliches Material zu wählen. Es war dieselbe Zeit, in der ich mich mit den Radiergummis beschäftigt habe, bei denen es ja eben auch darum ging, damit zu spielen, dass ein Kunstwerk ja immer einen Ewigkeitscharakter haben soll, und auf der anderen Seite dann auch mal zu probieren, wie fragil kann man überhaupt etwas machen und den Leuten, die das dann besitzen, ebenso eine gewisse Verantwortung aufzubürden, so dass sie quasi wie für ein Kind eine Zuständigkeit erhalten, sich drum zu kümmern, dass das Werk nicht kaputt geht. Mit den Zeichnungen bin ich dann zu einem Glasbläser gegangen, ich habe einen ganz tollen Chemieglasbläser gefunden in Frankfurt, den Herr Kergl. Der bläst normalerweise Spezialglasgeräte für chemische Versuchsanordnungen. Herr Kergl ist ein Mensch mit einem sehr großen ästhetischen Verständnis und ihm hat es unheimlich viel Spaß gemacht, die vertracktesten Konstruktionen für mich in Glas umzusetzen. Von der Grundform her sind das alles Chemiebehälter, Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc., die wir dann über dem Feuer verändert haben.

EGC: Das ist eine sehr fragile Serie.

HB: Ja, da ist bei einer Ausstellung auch schon mal von einer Kindergruppe, die da zu wild unterwegs war, eine Arbeit zerstört worden, und die gibt’s halt auch jetzt nicht mehr.

EGC: Jetzt kommen wir zu Kompositionen in Zeit und Raum.

HB: Das sind die Attrappen von Zeitzünderbomben. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Werkgruppe, die mir offensichtlich doch viel Spaß gemacht hat, sie ist bis heute noch nicht ganz abgeschlossen. Da gibt es, ich schätze, mindestens hundert Skulpturen.

Ich habe das Thema relativ genau recherchiert und durch einen Glücksfall habe ich auf dem Frankfurter Flohmarkt einen amerikanischen Soldaten getroffen, der, bevor er in die USA zurückging, Ausbildungsmaterial der amerikanischen Armee verkaufte. Da waren einige Bücher dabei mit Anleitungen zum Bombenbau. Ich habe weiterrecherchiert und habe einen paramilitärischen Versand in den USA gefunden, von dem ich mir auch noch Anleitungen für Sabotageaktionen habe schicken lassen. Das war relativ unkompliziert. Eine andere Quelle waren Filme, zum einen Spielfilme, zum anderen Zeichentrickfilme, in denen Zeitzünderbomben vorkamen. Im Grunde genommen habe ich Bilder von Zeitzünderbomben realisiert, denn eine richtige Zeitzünderbombe sieht doch eher aus wie ein Rucksack oder ein Koffer und nicht wie das, was ich da gebaut habe. Da gibt es die verschiedensten Varianten, zum Beispiel eine größere Gruppe auf der Basis von Papprohren, die ich mir habe wickeln lassen. Dann gibt es welche mit einer Art Kunststoffknete, und dann gibt es auch Objekte auf der Basis von Gegenständen wie Radios oder Fernsehern oder Puppen. Dann gibt es andere, die sehen harmlos aus wie eine Dose Ravioli oder ein Osterei, aber die ticken innen. Der Witz ist bei fast allen meinen Attrappen, dass die ganze Technik perfekt funktioniert, das heißt, im Grunde genommen müsste man nur eine scharfe Sprengladung darangeben, dann würden die Dinger auch funktionieren. Da hatte ich einen ganz großen Ehrgeiz zusammen mit meinem Assistenten Jörg Obenauer, die Sachen wirklich so zu bauen, dass sie auch hochgehen würden.

EGC: Ist ja interessant.

HB: Restauratorisch werden sich bei diesen Objekten im Lauf der Zeit ein paar Probleme ergeben. Da ich schon über zehn Jahre an den Bomben arbeite, deuten sich ein paar Schwierigkeiten an: Ich habe zum Beispiel diese Papprohre und andere Elemente mit Gewebeklebeband und anderen Tapes zusammengeklebt, teilweise sind die aber nicht von so einer guten Qualität. Sie fangen an, weich zu werden und schwimmen auf den Oberflächen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich habe im Laufe des Prozesses Klebebänder ausgetauscht, aber die Probleme können natürlich wieder auftreten. Ein anderes Problem sind die Batterien: Ich hatte zuerst den Ehrgeiz, spezielle Batterien den Objekten zuzuordnen, da gab’s dann zum Beispiel eine Bombe, da waren zwei Batterien dabei mit einer kleinen Katze drauf, was ich vom Bild her ganz toll fand, aber wenn diese Batterien leer sind, dann bekommt man die nicht wieder, deswegen bin ich dann dazu übergegangen, Duracell Batterien zu nehmen, die einfach die langlebigsten sind und bei denen man davon ausgehen kann, dass es sie noch eine Zeit lang geben wird. Ich habe auch eine eigene Werkgruppe mit diesen Duracell-Häschen gemacht, die ja für zeitliche Ausdauer stehen und habe diese Hasen in Bomben umgebaut.

EGC: In dieser Serie der Zeitzünderbomben hast Du sehr viele Fundmaterialien verwendet?

HB: Ja. Das war aber auch, wie soll ich sagen, so ein Sport. Über zehn Jahre habe ich in Geschäften und Flohmärkten immer wieder potentielle Bestandteile geholt, in Elektroversandhäusern mir Sachen bestellt, ich habe exotische Kabel, Uhren und Tapes gesammelt und so weiter.

EGC: Die Serie, ist die jetzt für Dich abgeschlossen? Oder fasziniert das Dich nach wie vor noch?

HB: Es ist so, dass es praktisch noch eine ganze Reihe von Objekten gibt, die noch nicht ganz fertig sind. Oft ist es so, dass wir ein Objekt angefangen haben, aber dann fehlte noch die perfekte Uhr, oder es fehlte noch ein rotes Kabel, was dann nicht verfügbar war: Ich hatte nur ein grünes … Solche Details müssen jetzt noch erledigt werden, und dann ist die Werkgruppe abgeschlossen. Also, ich sammele da auch nichts mehr dafür. Teilweise sind auch die Beschriftungen noch nicht aufgebracht. Es befindet sich auf den Bomben in den meisten Fällen eine Schablonenbeschriftung, die dazu führt, dass das Ganze so einen militärischen Touch hat. Und diese Beschriftungen bestehen immer aus einer Buchstaben- und aus einer Zahlenkombination. Dieser Code weist auf eine Person hin, für jede Bombe gibt es einen Paten. Die Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben von Vornamen und Namen und die Zahlenkombination das Geburtsdatum und die Uhrzeit, zu der die Person geboren wurde. Die Geburtszeit ist auch als Sprengzeit eingegeben auf der Uhr.

EGC: Rein fiktiv?

HB: Nein, nicht fiktiv! Die Leute gibt’s alle wirklich.

EGC: Die gibt’s wirklich?

HB: Ja.

EGC: Gibt es von mir auch eine?

HB: Habe ich von Dir die Daten? – Kann man noch machen!

EGC: Nein. Ist ja beruhigend (lacht).

HB: Zum Beispiel bei Thomas Grässlin in Sankt Georgen, im Eingangsbereich von seinem Haus, da steht die Martin-Kippenberger-Bombe (lacht). Die ist ja schon hochgegangen, im wahren Leben.

EGC: Zu Tische und Stühle, Deine Möbelserie.

HB: Tische und Stühle sind weitgehend zur selben Zeit entstanden wie die Zeitzünderbomben, mit einer Ausnahme: Während meines Fotografiestudiums hatten wir eine Aufgabe bekommen von unserem Professor, Gunther Rambow. Wir sollten uns ein Semester lang mit einem Stuhl beschäftigen. Er hat uns wöchentlich Aufgaben dazu gegeben. Die letzte Aufgabe war, dass wir den Stuhl in irgendeiner Form interessant vernichten sollten, und ich habe dann den Stuhl genommen, das war ein einfacher, weißer Küchenstuhl, habe vorne die Sitzfläche vom Rahmen gelöst, habe eine Feder eingebaut und habe unter der Sitzfläche eine Klingel angebracht. So, dass der Stuhl, solange man auf ihm sitzen wollte, unaufhörlich geklingelt hat, und sobald man runtergegangen ist, war er eben wieder ruhig.

EGC: Das ist doch ein Druckkontakt.

HB: Genau. Und, diesen Stuhl habe ich damals weggeschmissen, weil ich es nicht so ernst genommen habe. Später habe ich ihn noch mal reproduziert, und es ist dann eine ganze Reihe von Tisch- und Stuhlskulpturen entstanden in den 90er Jahren, die so ein bisschen mit diesem Bild spielen, das man vor sich hat, wenn man abends zu lang in der Kneipe sitzt: Dann kommt irgendwann der Wirt und stellt die Stühle auf den Tisch, und man weiß, man muss gehen. Und damit spielen diese Arbeiten. Das sind aber keine Kneipenmöbel, sie haben eher eine Küchentischästhetik, so aus den 50er, 60er Jahren.

EGC: Sind die speziell angefertigt?

HB: Nein. Ich habe relativ intensiv Stühle und Tische gesucht, richtige Tische und Stühle, die schon ein Leben gehabt haben. Sie wurden teilweise umgeändert und schreinertechnisch weiterverarbeitet. Ich habe sie schließlich mit Kunstharzlack gestrichen, ganz klassisch wie man Möbel streicht, das heißt, es gab eine Grundierung und dann habe ich einen Seidenmattlack verwendet. In der Regel einen weißen Lack, dem ich immer eine leichte Tönung gegeben habe. Manchmal einen Chamois-Stich, manchmal einen Graustich, manchmal so ein leichten Grünstich. Immer so ein bisschen anders, das war mir sehr wichtig. Die Farbschichten wurden alle mit einem Ringpinsel aufgetragen; der Farbauftrag war für mich sehr wichtig, das kann man nicht einfach so überwalzen. Am Schluss, weil mir dieses Seidenmatt ein bisschen zu glänzend war, habe ich Scheuerpulver genommen und habe dann mit dem Scheuerpulver und einem feuchten Schwamm diese Tische und Stühle noch mal ein bisschen mattiert.

EGC: Also eine sehr delikate Oberfläche?

HB: Ja, ja. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht.

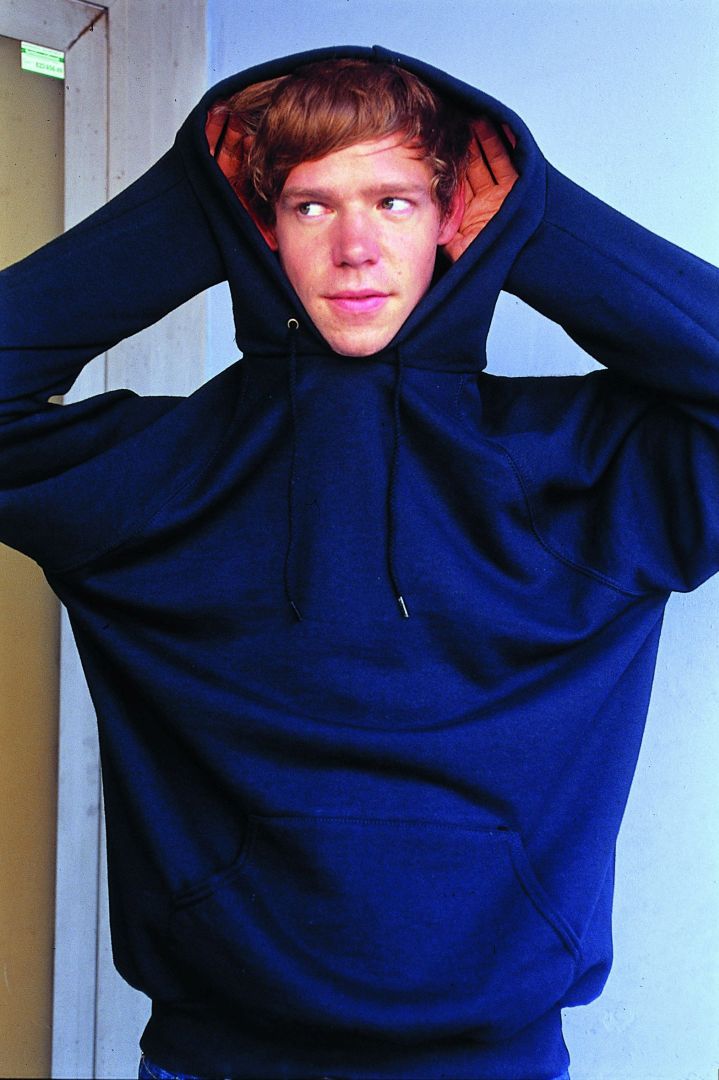

EGC: Jetzt kommen wir zu der Gruppe der Textilien. Da gibt es die Arbeiteranzüge, die T-Shirts, die Hoods und die Schals. – Fangen wir mit den Arbeitsanzügen an.

HB: Das ist eine relativ frühe Geschichte, bei der es darum ging, für den menschlichen Körper ein gestalterisches Äquivalent zu finden, und da bin ich auf diese blauen Arbeiteranzüge gekommen. Da gibt es einige, bei denen ich hinten drauf Symbole gedruckt habe und andere, auf denen man Begriffe lesen kann. Technisch habe ich eine aufbügelbare Folie verwendet, die ich in einem T-Shirt-Shop gekauft habe. Die Folien habe ich mit der Hand ausgeschnitten. Computerplotter gab es damals noch nicht.

Und dann die T-Shirts und Hoods, das ist eine Serie, an der ich persönlich sehr hänge. Sie ist aber noch nie in irgendeiner Ausstellung gezeigt worden. Viele Sachen, die ich mache, fallen einfach durchs White Cube-Raster: Keine Bilder, keine Skulpturen, und dann sieht es wieder so ein bisschen aus wie Mode, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Bei dieser Werkgruppe geht es darum: Zwei Kleidungsstücke, die ich selber zu der Zeit gern getragen habe, schwarze Kapuzenpullover und weiße T-Shirts, werden mit den gestalterischen Parametern, die im Kleidungsstück enthalten sind, modifiziert.

Im Grunde genommen sind das so Remixe aus diesen Kleidungsstücken. Die Kleidungsstücke kann man tragen, aber dann doch wieder nicht, weil sie irgendwo für den Träger oft ein bisschen peinlich wirken könnten. Die ganze Geschichte lässt sich über Fotos ganz gut kommunizieren, aber ich könnte mir auch eine Präsentation vorstellen lassen, bei der man die Kollektion auf einem Präsentationsgestänge zeigt.

EGC: Und gab es bisher immer nur ein Stück? Oder kann man sie schon von der Stange kaufen?

HB: Es gibt von den meisten nur ein Stück, und es gibt dann ein paar, die ich eher als tragbar einschätze, von denen ich mehrere produziert habe.

EGC: Und die Materialien sind die gleichen, wie von ihren Schwestern und Brüdern?

HB: Im Grunde genommen sind alle aus Hoods beziehungsweise T-Shirts gemacht.

EGC: Die Schals haben wir noch nicht besprochen.

HB: Ja, dann machen wir das jetzt! Da gibt’s eine Reihe von schalartigen Arbeiten. Die lehnen sich an die Ästhetik von Fußballschals an. Mich hat das immer sehr beeindruckt, dass Leute ihrer sportlichen Gesinnung in Form eines Schals eine sehr große Präsenz geben und sich damit sehr erkennbar machen für die Gleichgesinnten, aber auch für die Feinde. Diese Schals sind typografisch und grafisch sehr interessant, und ich habe in Bezug darauf eigene Schalmotive entwickelt, die aber eher von der Inhaltlichkeit eine existenzielle Grundlage haben. Sie beziehen sich eigentlich auf alles andere als Sport. Die Schals sind tragbar, wir haben sie dann auch relativ günstig gemacht, es gibt sie in einer zehner Auflage, aber die meisten Leute, die sie gekauft haben, die horten sie eher, als dass sie sie tragen.

EGC: Und wo wurden die hergestellt?

HB: Die wurden in Süddeutschland hergestellt, da gibt es einen Ort, in dem die meisten deutschen Fußballschals produziert werden. Ich habe da mit verschiedenen Produzenten Tests gemacht. Die meisten Muster, die ich bekommen habe, waren so, wie die Schals, die man von der Bundesliga kennt: relativ grob. Dann bin ich auf einen Musterhersteller getroffen, der mehrere Silicon-Graphics-Computer an eine Strickmaschine angeschlossen hatte. Das war ein sehr feinsinniger Mensch, der sich darauf eingelassen hat, die Schals in der Qualität zu produzieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war aber schon ein langer Weg. Das sieht jetzt am Schluss so einfach aus, also, überhaupt diese Person zu finden und praktisch diesen ganzen Herstellungsprozess so zu manipulieren, dass am Schluss dann auch so ein High-End-Ergebnis herauskommt.

EGC: Darf ich fragen, was so ein Schal kostet?

HB: Den haben wir, glaub ich, damals für 750 Mark verkauft.

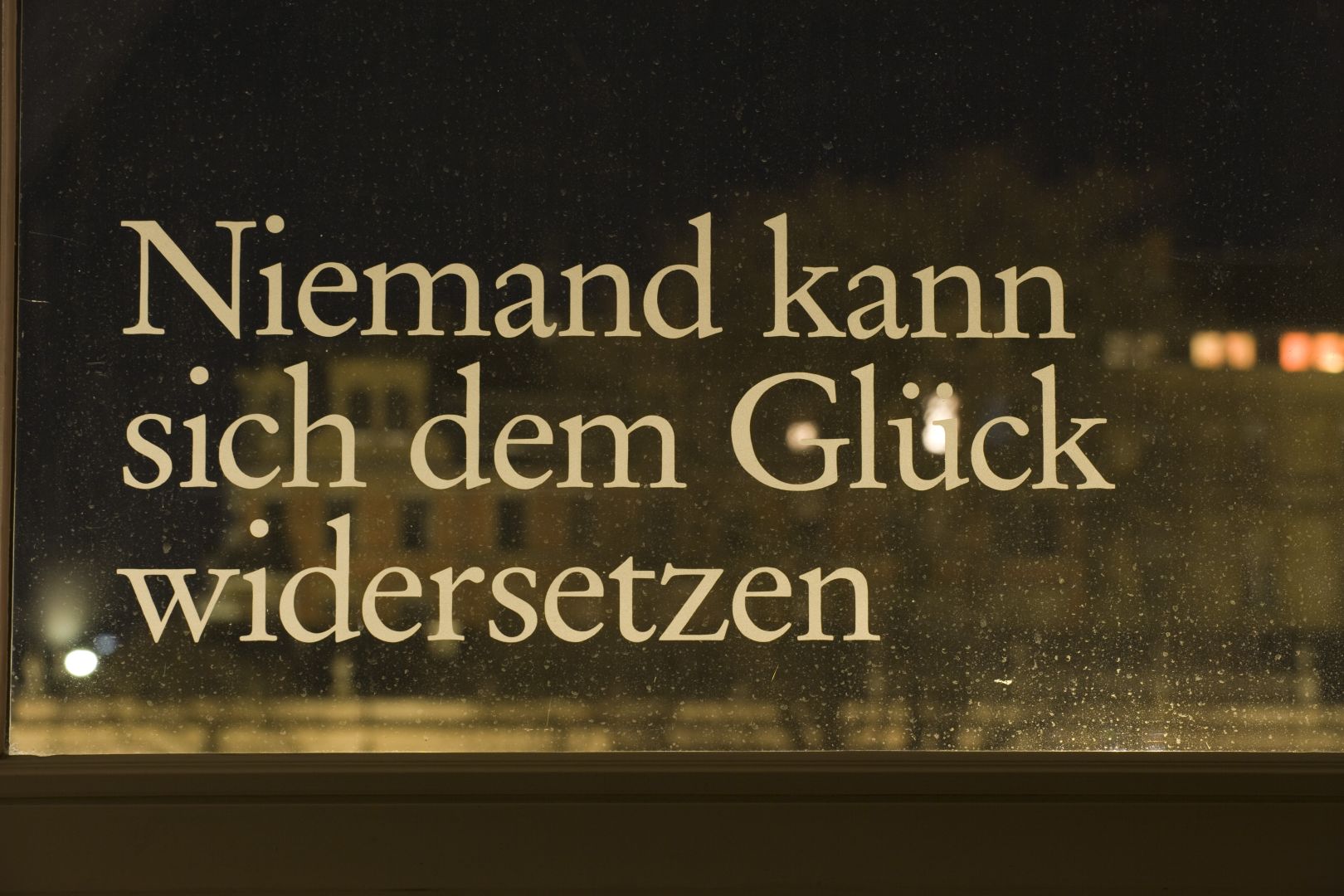

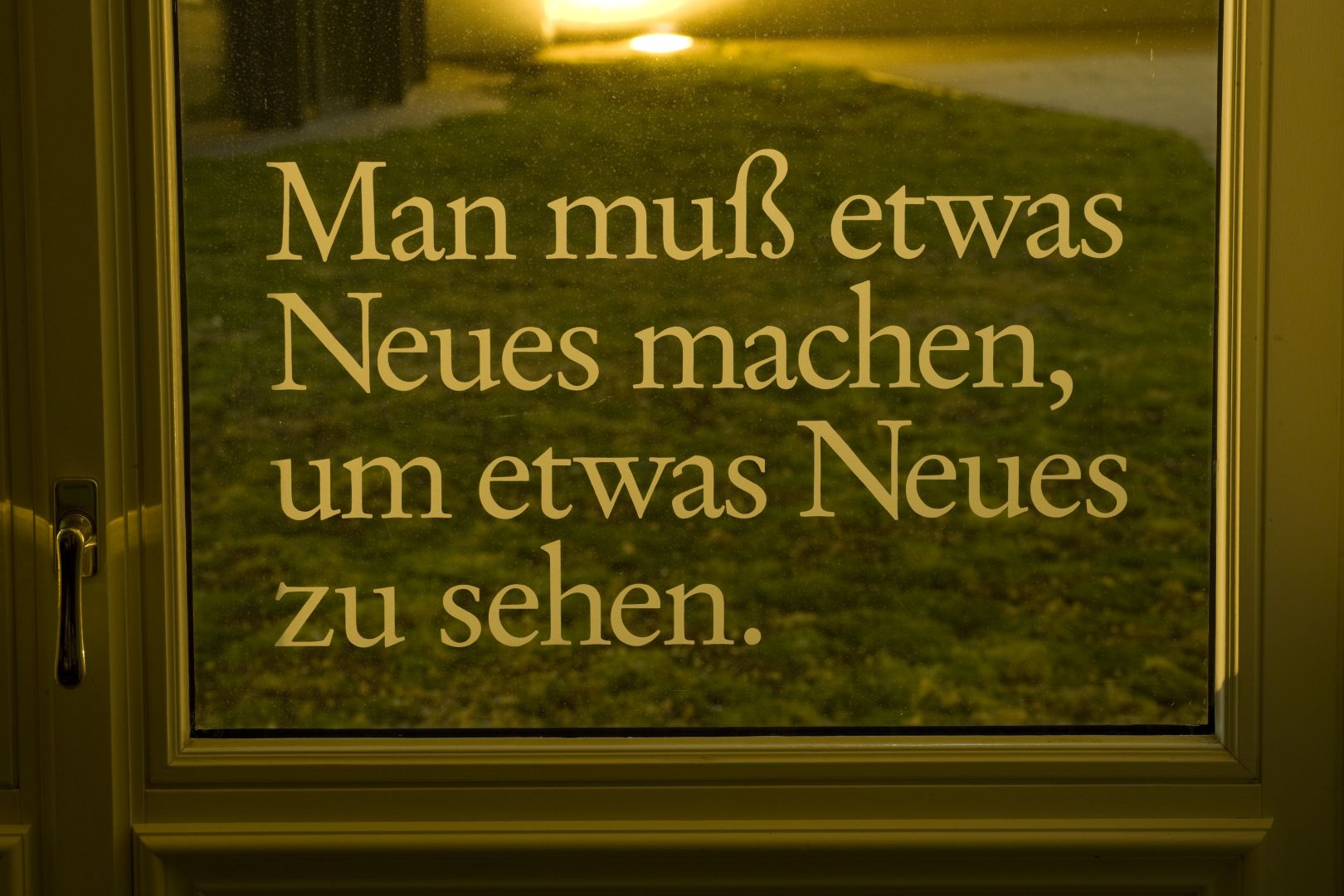

EGC: Jetzt zu den Fenstern, den temporären Fenstern.

HB: Als wir vorhin über diese schwarz-weißen Shaped Canvas-Bilder gesprochen haben, hatte ich erzählt, dass ich schon zu der Zeit der Herstellung nicht so ganz glücklich war mit der technischen Qualität. Und in Kassel, wo ich damals gewohnt habe, kam es im Kunstverein zu einer ersten Ausstellung in den achtziger Jahren, 1985, da habe ich die zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Bis zu dem Zeitpunkt war ich für die meisten Leute Fotograf, und das hat sich damit geändert. Das Interessante war, dass ich so ein bisschen schüchtern war, mit etwas Neuem an die Öffentlichkeit zu gehen und, wie gesagt, die technische Qualität fand ich nicht so top. Im Nachhinein waren die total in Ordnung, die Bilder. Ich habe die Fenster im Ausstellungsraum von außen schwarz lackiert, so dass sich eine Art schwarze Spiegel ergeben hat, und zudem habe ich noch, das habe ich in der Folge öfter gemacht, die Leuchtstoffröhren in diesem Raum mit Architektenentwurfsfolie umwickelt, damit es noch ein bisschen dunkler war. Und eigentlich alles aus dem Grund, weil ich einfach scheu war und mich nicht richtig getraut habe, die Sachen zu zeigen. Aus diesen lackierten Fenstern ist dann eine eigene Werkgruppe entstanden. Ich habe bei der nächsten Ausstellung, ich glaube, das war bei der Galerie Nächst St. Stephan in Wien, die Fenster vor dem Lackieren von außen schabloniert, so dass drei durchsichtige Punkte auf jedem Fenster blieben, in Form von einem Blindenzeichen. Durch dieses Blindenzeichen konnte man nach draußen gucken.

Es war später eine Ausstellung bei Bärbel Grässlin, bei der habe ich Ziffernblätter auf die Fenster gemacht, durch die man raus- und reingucken konnte. Noch später gab es ein paar Varianten von Fenstern. Ich mochte die eigentlich immer ganz gerne, aber ein Problem war natürlich, dass diese Fenster dann nach der Ausstellung wieder abgekratzt wurden und als Arbeit dann verloren gingen.

Zu der Zeit hatte mich das Sammlerehepaar Feldmann aus Frankfurt angesprochen, die wollten für ihr Treppenhaus ein Fenster haben, und dann habe ich eben ein Motiv gemacht mit Bleiglas, das fand ich sehr faszinierend, weil ich sehr interessiert war an alter Kunst.

Ich habe das ja vorhin bei den Glasskulpturen bereits beschrieben, dass sich die auch auf Ritterrüstungen und alte religiöse Kunst bezogen haben. Und so ein Bleiglasfenster zu machen, war ein Traum für mich. Ich habe da ein sehr einfaches typografisches Motiv mit rotem und transparentem Glas umsetzen lassen. Das ist auch bisher das einzige Bleiglasfenster, das es von mir gibt. Leider!

In der Folge gab es weitere Glasarbeiten, die aber eben nicht durchsichtig waren, sondern bei denen praktisch an Stelle des durchsichtigen Glases eine Spiegelfläche aufgebracht wurde. So entstand aus einer Arbeit, die ich an Fenstern in Rotterdam gemacht habe, die erste Spiegelarbeit.

Das waren so ganz reduzierte Figuren. Ich habe diese Figuren noch mal auf Glasscheiben lackiert und habe die dann von einer Firma in Dortmund von hinten verspiegeln lassen. Das Besondere diese Spiegel ist, dass sie von Wandhalterungen aus Vierkantrohr so ungefähr 15 cm vor der Wand gehalten werden, so dass eine Tiefe entsteht und das Ganze einen plastischen Charakter bekommt. Aus der Zeit gibt es eine ganze Reihe von diesen Spiegelarbeiten, die immer in derselben Technik entstanden: Die Glasscheiben wurden von hinten, meistens mit einer Glas-Siebdruckfarbe von Marabu mit der Walze lackiert, vorher schabloniert, und wurden dann verspiegelt. Bei dem Verspiegeln habe ich meistens mit der Firma Wertz in Dortmund zusammengearbeitet. Das waren zwei Jungs, die das von ihrem Vater gelernt hatten. Die haben am Anfang noch mit einem so genannten Schwenktisch gearbeitet: Da wird die Glasplatte draufgelegt, gereinigt und dann wird darüber eine Kanne mit zwei Kammern, in der sich zwei verschiedene Flüssigkeiten befinden, ausgegossen. Im Moment des Ausgießens verbindet sich das. Der Schwenktisch ist dabei die ganze Zeit in Bewegung. So fällt auf dem Glas reines Silber aus und wenn dieser Vorgang beendet ist, wird es getrocknet und dann noch mal mit einer grauen Schicht versiegelt und gegen Oxidation geschützt.

In der Technik habe ich auch noch mal in Barcelona mit Spiegelmachern eine ganze Serie produziert. Später sind die Wertz-Leute zu einer neuen Technik übergegangen, sie haben dasselbe Verfahren mit einer Spritzpistole gemacht, das heißt, man hat da eine Spritzpistole mit zwei Zuleitungen und in dem Moment, in dem der Nebel ausgetreten ist, ist das Silber ausgefällt und hat sich auf das Glas niedergelassen. Da konnte man auch größere Flächen realisieren.

EGC: Ohne dass auf den Bildern Orangenhaut entstanden ist?

HB: Ja, das ist von vorne ganz glatt, es wurde immer von hinten verspiegelt. Davon gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten. Wenn man das restauratorisch über längere Zeit beobachtet, könnte es sein, wie bei normalen Spiegeln, dass so ein Stück Spiegel vielleicht mal blind wird, wenn das nicht richtig entfettet wurde oder bei einem mechanischen Schaden. Das finde ich bis zu einem gewissen Grad akzeptabel, man könnte im Grunde genommen auch die ganze Silberschicht runterholen, die Farbschicht lassen und dann neu verspiegeln. Das wäre durchaus eine Variante, die in Ordnung wäre.

EGC: Machen wir weiter mit den Spiegeln. Da gibt es diese Arbeit Werte von 1995, ein Spiegelkorridor im Eingangsbereich von »Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co« in München in der Maximilianstraße.

HB: Ich habe bisher über Spiegel gesprochen, bei denen ich nur mit Schwarz und Silber gearbeitet habe. Und dann gab es eine Anfrage für einen Eingangsbereich von einer Privatbank in München, und da habe ich mich entschieden, auf beiden Seiten Spiegel aufzuhängen, die die ganze Wand bedecken. Für einen kleinen Teil habe ich auch mit farbigen Lacken gearbeitet. Vom Thema her geht es hier um Werte unserer Zivilisation.

EGC: Was für Lacke hast Du dafür verwendet?

HB: Das ist ein Lack, mit dem ich sehr zufrieden bin, von der Firma Marabu, der extra gefertigt wird, um auf Glas zu drucken, damit habe ich nie ein Problem gehabt.

EGC: Und wie hast Du das verarbeitet? Mit dem Pinsel oder mit der Spritzpistole?

HB: Gewalzt. Mit einer Velourwalze.

EGC: Mit einer Velourwalze.

HB: Das mache ich im Liegen und die Lackschicht zieht sich zu einer ganz homogenen Fläche zusammen. Es ist also kein großes Problem, das sauber hinzukriegen.

EGC: Ferner gibt’s auch noch diese Komposition in Silber und Schwarz, eine Installation im Frankfurter Kaufhof.

HB: Das Ganze ist eine Edition, die haben wir einmal im Frankfurter Kaufhof gezeigt.

EGC: Das ist keine Dauerinstallation?

HB: Nein, das war nicht speziell dafür gedacht. Das lag daran, dass in Frankfurt der Kunstverein mal abgebrannt war … Und Peter Weiermeier wollte trotzdem weiter Ausstellungen machen, bis der Schaden behoben war.

EGC: Dann war es eine Off-Site-Situation.

HB: Und dann hatte er sich überlegt, wie man in der Stadt Kunst zeigen könnte. Er hat verschiedene Künstler angesprochen, und ich hatte zu der Zeit das Projekt Komposition in Silber und Schwarz mit der Edition Artelier in Graz produziert. Das waren Spiegel, wie man sie als Überwachungsspiegel kennt, also diese gebogenen Spiegel, und der Kaufhof war inzwischen dazu übergegangen, diese Spiegel alle abzubauen und eben zu anderen Überwachungstechniken überzugehen, zu diesen Pfosten, die man links und rechts von den Eingangstüren sieht und die dann ein Signal melden.

EGC: Diese elektronischen Melder?

HB: Ja, genau. Und ich habe im Kaufhof diese Spiegel wieder reingehängt. Wir hatten das damals in Graz produziert, das war eine ziemlich aufwändige Geschichte. Diese Gläser haben wir uns von einer Firma aus Deutschland nach Österreich schicken lassen und die Grazer haben dann einen speziellen Rakel gebaut, der in diesen Hohlraum, in diese Vertiefung reingepasst hat. Und wir haben diese ganzen Motive mit Sieben da rein gerakelt, was echt ein ganz schöner Stress war. Dann wurden die wiederum in Dortmund versilbert und Artelier hat dann noch Halterungen dazu gebaut: Also, da habe ich bis heute Respekt, dass die so ein aufwändiges Projekt durchgezogen haben, aber das ist auch so ein bisschen die Spezialität von denen.

EGC: Die haben sehr gute Arbeit geleistet.

HB: Artelier gibt’s heute noch!

EGC: Artelier hat für Martin Kippenberger auch sehr viel gearbeitet.