Interview with Sery C.

| Project/Occasion | Project artemak+X / Acquirement of information about materials and techniques of the artist Sery C | |

| Interview with | Sery C (SC) | |

| Conducted by | Sarah Strahl (S) | |

| Location | Artist's studio in Dresden | |

| Date | February 26th, 2020 | |

| Transcript | Sarah Strahl (transcription and revision) | |

| Sery C. (corrections and additions) | ||

| Symbols | (…) | = pause from 3 seconds |

| (unv.) | = incomprehensible | |

| / | = sentence not completed | |

| // | = overlapping speakers | |

| Document | Download as PDF | |

Techniques

Materials

S: Hallo. Wir möchten heute über eine sehr bestimmte Werkgruppe sprechen. Allerdings haben Sie im Laufe Ihres Lebens wirklich ein sehr umfangreiches Werk geschaffen. Deshalb würde ich jetzt gerne noch einmal kurz auf Ihre anderen Arbeiten eingehen. Bei der Betrachtung Ihre Werke ist mir aufgefallen, dass alle eine sehr starke Raum- und Ortsbezogenheit aufweisen und da würde mich interessieren wie der Raum Einzug in Ihr Werk erhielt.

SC: Dieser Prozess, der zu den Punkten führt, über die wir heute sprechen werden oder möchten, begann Mitte der 80er Jahre und hat eigentlich über das Bild, über das Verständnis der Malerei und dem Bild, Einzug gehalten. Also warum der Raum? Weil die Malereidiskussion in den 80ern wieder losbrach und damit das Verständnis: „was ist eigentlich noch machbar, was ist malbar?“ und auch das Bildverständnis nochmal neu betrachtet wurde. Auch: „wie kommt man zu weiteren Ergebnissen, die die Malerei in einen weiteren Prozess hineinführen, der über das, was man bis dato kannte hinausgeht?“ Das war dann eigentlich der Grund, warum ich mich dem Raum zuwandte und der Frage: „Wie weit kann das Bildverständnis gehen und aufgebrochen werden?“ Sicherlich war das auch durch meinen Job bedingt, der mit Architektur zu tun hatte, wo ich als Planer in einem Architekturbüro gearbeitet habe. Dort habe ich über die Frage vom Raum oder dem Missverständnis von einem Nichtraum, also dem Negativprinzip eines Raumes, nachgedacht, was dazu geführt hat, die Malerei in den Raum zu tragen.

S: Und welche Bedeutung hat der Raum?

SC: Der Raum hat die Bedeutung, dass er zum Denkraum wird, zum Konzeptionsraum, zum Ort der Umsetzung und zur Verortung von Malerei und dass er zur Entortung von Malerei führt.

S: Nun ist mir bei den Raumschnitten aufgefallen, dass hier große monochrom bemalte Holzwände Räume durchschneiden oder auch verdecken. Die Raumabformungen hingegen – ich nenne sie jetzt einmal mal so – werden ja direkt an der Wand oder Architekturoberfläche umgesetzt. Wie kam es zu dieser Entwicklung von einem Träger direkt auf die Architektur zu gehen?

SC: Naja, das war so. Die Leinwand hat nicht mehr ausgereicht für das Verständnis des Bildes der Malerei, weil mir das Bild abhanden kam. Somit musste ich ein neues Bild- und Denkformat finden. Da ich ja auch aus der Architektur, aus meinem architektonischen Verständnis heraus agierte, war eigentlich der Raum, vor allem die Darstellungsmethoden die in der Architektur verwendet wurden, passend. Also wie Schnitte. Ein Grundriss ist zum Beispiel ein Schnitt, ein Vertikalschnitt ist auch ein Schnitt. Das Gebäude wird vertikal durchtrennt, um im vertikalen die Konstruktionen und die Höhen und so weiter sichtbar zu machen. Das verwendete ich als Form. Als positiv herausgewonnene Form aus dem Innenraum einer Architektur. Das ist vielleicht auch vergleichbar damit, wie man das aus der Kunstgeschichte kennt. Aus den Kirchenräumen, wo Altarbilder im Barock in die Architektur direkt hineingezogen wurden und die Form der Architektur mit aufnahmen. Darum ging es mir dann auch. Ich wollte eigentlich erlöst sein von Bildfindungsprozessen, wollte auch erlöst sein eine Form zu definieren, den Inhalt vom Bild zu definieren. Inhaltlich war es wichtig eine Malerei zu betreiben, die mich von all diesen Verankerungen löste. Die mich befreit um einfach den Akt des Malens in der Handlung des Malens zu ergehen. Darum ging es mir eigentlich.

S: Diese Art der Malerei und das Abziehen der Häute von den Wänden. Was reizt Sie an dieser Arbeitsweise?

SC: Also von diesen vertikalen Schnittführungen, die als Holzform eingebracht wurden, bin ich dann in das Dreidimensionale gegangen. Ich bin sozusagen 3D-technisch in den Raum gestiegen und habe alles hinter der Schnittlinie in Farbe getaucht. Der Reiz war eigentlich nicht darauf begrenzt in irgendeiner Form über den Mechanismus des künstlerischen, des Reizimpulses zu gehen. Sondern es war wirklich aus der Fragestellung hinaus „was kann Malerei leisten?“ Aus dem hat sich die Idee konzipiert und aus dieser Konzeption der Idee und dem Denkformat hat sich dann etwas herauskonzepiert, eine Vorgehensweise, also eine Struktur zu etwas hin, was ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte.

, Foto: Simone Gänsheimer © VG Bild-Kunst, Bonn 2026

S: Ich habe mir die Ausstellung Lock up im Kölnischen Kunstverein angeschaut. Dort wurden ja die Fenster des Vereins von außen bemalt, sodass es innen dunkel war. Die Ausstellung fand also draußen statt. Was genau sollte mit dieser Geste, die Ausstellung nach draußen zu verlagern, ausgedrückt werden?

SC: Ja über dieses einfache Prinzip (…) „Was ist der beste Ansatz um ein Bild zu malen?“ Das war dieser Schlag- oder Basissatz an den ich herangetreten bin, reduziert gesagt. Was ist der beste Anlass um ein Bild zu malen? Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht was da alles auf mich zukommt oder welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Möglichkeiten, die eigentlich gar nicht mehr zum Denken waren, sondern die sich im Lauf der Dinge ereigneten. Dazu wurde dann auch der Kölner Kunstverein mit den Kölner Bildern-Lock up. Denn die Grundkonzeption dieser Headquarter-Paintings, dieser Vertikalschnitte, den Giganten, an die Museumsleitung, die Toilettenschnitte, die Frage nach dem Ort und so weiter, das erstreckte sich alles in der Zeit von 1990 bis 93. Das war ein relativ kurzer Zeitraum, wo die Grundkonzepte gemacht wurden, wo die grundsätzlichen Malerei-Ereignisse gesetzt wurden, um diese dann auszubauen und zu zelebrieren. Im Kölner Kunstverein wurde dann das was innen stattfand nach außen verlegt, an die Hülle, an die Schnittstelle von innen zu außen. Es wurde zum Block, es wurde eher zu einer Skulpturen-Idee, einer homogenen Abgeschlossenheit. Man kann sagen, da kam die Institutionskritik noch einmal zu Tage, so wie es eigentlich schon bei den Schnitten war, die im Ausstellungsraum stattfanden. Die Toiletten fanden in den Toiletten statt, die Ausstellung wurde in die Toilette verlegt. Man hat die Toilette dann wieder an einen anderen Ort gebracht, nämlich in den Ausstellungsraum zurück. Eigentlich hat man versucht Systeme in ihrer Begrifflichkeit, in ihrer Handhabe für den Betrachter, den Künstler und für die Institution zu einem Gleichgewicht zu machen. Das haben wir aus einer ganz einfachen Geste heraus zelebriert, indem die Fenster mit Gummi – nennen wir es jetzt einfach mal so – überarbeitet wurden, um den Ausstellungsraum abzuschließen, der Allgemeinheit zu entziehen. Dem Betrachter wurde der Zugang zu den eigentlichen Ereignissen des Innenraums, dem Ausstellungsraum, unterbunden. Gleichzeitig wurde der Passant zum Rezipienten und durch die Alltäglichkeit des Vorbeigehens, des Vorbeilaufens, mit der Straßenbahn oder Auto oder wie auch immer, damit konfrontiert.

S: An diese Stelle würde ich gerne gleich anknüpfen, nämlich bei dem Projekt an die Museumleitung, wo ja die WC-Anlagen zum Ort der Ausstellung gemacht wurden. Insbesondere wenn man diese beiden Bilder [den ermalten Toilettenraum und die Ausstellung in der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum in Graz] gegenüberstellt, fällt ein sehr großer Unterschied bezüglich der Räumlichkeiten auf. Zum einen hat man den Toilettenraum in einem Museum, der als Ausstellungsraum funktioniert, und dann werden die daraus abgezogenen Häute in sehr repräsentativen Gebäuden wieder ausgestellt, wie hier zum Beispiel in Graz oder auch in anderen Museen. Inwiefern verändert sich die Bedeutung der Häute, wenn sie von ihrem Träger, von ihrem ursprünglichen Ort, abgezogen werden und dann in einem vollkommenen neuen Kontext neu ausgestellt werden?

SC: Ich wollte jeden ästhetischen Gedanken, der zu einer ästhetisch Vorhersagbarkeit führt, unterlaufen. Das heißt, ich habe aus dem Konzept, dem Inhalt heraus agiert. Aus diesem ergibt sich der Lauf einer Ästhetik, die sich aus dem Inhalt heraus erschließt. Da konnte ich eigentlich wenig dazutun. Ich konnte nur gewisse Grundentscheidungen treffen. Da war immer die Frage nach dem Raum; welcher Raum eignet sich eigentlich dafür? Welcher entbindet mich von den formalen Endscheidungen, auch von den farbigen Endscheidungen oder vom Ort. Das waren Untersuchungen, die ich davor veranstaltet habe. Ich habe verschiedenste Räume in Europa, eigentlich weltweit, untersucht. Ich bin ebenso nach New York, auch da habe ich Räume vermessen und verbildert. Ich habe mich gefragt: „Wie könnte das aussehen und wo treffe ich eine kleine Einheit, die mir alles was Bild ist, umschließt?“ Wie das Quadrat von Malewitsch. Es geht nur um die Grundaussage eines Prozesses, einer Konkretisierung, eines nicht darstellbaren oder eines Gedachten, was darstellbar wird. Daraufhin wurden verschiedenste Räume untersucht. Ich war in Wien und habe mir Wohnungen angeschaut. War in New York, habe mir Wohnungen angeschaut, war in Berlin, habe mir Wohnungen angeschaut. Dabei habe ich gemerkt, dass die Treppenhäuser in Berlin zum Beispiel ganz anders waren als in Wien. In Wien waren sie großzügig, dafür waren die Wohnungen, die um 1900 gebaut wurden, klein und schmal. In New York hatte man die Schiffsarchitektur, wie der Verweis auf das ehemalige Viertel New Amsterdam, ersichtlich machte. Das war interessant. Dabei war die Frage: auf welchen Raum greife ich zu? Das hieß auch, es musste ein Raum sein, wo das Ganze – also das Ermalen – auch praktizierbar war. Ein Raum, wo es möglich war zuzugreifen, da der Aufwand und die Vorkonzeption nicht unerheblich war. Aber ich wollte mich von formalen Disziplinierungen entbinden, was ist schön, was ist nicht schön. Das spielt eigentlich keine Rolle, dürfte keine Rolle spielen, kann aber eine Rolle spielen. Aber ich wollte es nicht, für mich nicht. Nach diesem Prinzip habe ich dann die Toiletten gewählt. Als den kleinsten und zugleich größten Nenner an Einfachheit. Wo sich ein Rapport wiederholt. Ein industrielles Produkt, das durch die Urinale oder durch die Waschbecken den Raum definiert. Der Ausstellungsraum, wo ich die Giganten formuliert habe, war wieder ganz anders. Das war einfach ein Format, was je nach Gemengelage durch die Architektur in Erscheinung trat und was ich als Konzeption (Planer) für so einen Ausstellungsraum wollte. Das war wieder eine andere Situation. Das Büro war zum Beispiel etwas, das angeglichen war, was überall gleich war. Egal ob man in einer Versicherungsanstalt ins Büro geht oder bei einem Museumsdirektor aufschlägt, bei einer Sekretärin oder sonst irgendwo. Da hat es auch wieder eine Vereinigung von Formalita und ästhetischen Werten gegeben, die sich dort zeigten. Danach habe ich entschieden auf welche Konsequenz ich zugreife. Das war dann eben die Museumsleitung und die Toilettenanlagen. Anschließend auf die Schnitte durch die Ausstellungsräume und durch die Büroräume. Aus dieser Dreieinigkeit habe ich dann versucht meine Konzepte auszubreiten und vor allem umzusetzen.

S: Ich würde nun gerne mehr auf den Arbeitsprozess und auf die verwendeten Materialien und Techniken eingehen. Fangen wir ganz am Anfang des Arbeitsprozesses an. Wie wird ein Projekt realisiert? Gibt es Vorskizzen, Modelle oder ähnliches?

SC: Eine Sache habe ich schon erwähnt, also wie es zu den verschiedensten Zugriffen kam. Auf welche Räume zugreifen? Das war eine große Frage. Also welcher Raum gibt mir den besten Anlass um die Malerei zu praktizieren, die mich von allem möglichen entbindet? Ich wollte eigentlich entbunden werden, mich nicht zwischen Gut und Böse entscheiden müssen. Und ich wollte, dass das in der Sache liegt. (…) Das heißt der weitere Punkt war dann die Konzeption. Man hat natürlich einen Raum begehen müssen, den musste man irgendwo in seiner Grundkonzeption erfassen. Das habe ich mit einer Fotokamera gemacht, um den Raum für sich zu verbildlichen. Um die Skizzen einzugrenzen, die gemacht wurden. Wo könnte der Schnitt am prägnantesten eine Situation herausheben und zeigen? Eigentlich nach der Methode wie man es in der Architektur macht. Man schneidet dort durch, wo sich alles ablesen lässt und nicht da, wo es schön ist. Nach dem Prinzip der Lesbarkeit habe ich versucht die Schnitte anzulegen. Egal ob die dann plump oder groß oder elegant oder schlank rüberkommen. Sondern einfach wo ist der Raum für mich lesbar? An welcher Stelle nimmt er alles innerhalb von einer Schnittführung mit? Danach richtet es sich. Das waren dann die Punkte. Das ist ein Prozess der nicht mit einem Schlag fertig ist, da man verschiedenste Möglichkeitsformen durchgeht. Dann erst zeigt es sich wo der Zugriff passieren soll. Dann wird eigentlich umgesetzt. Nach einer Konzeption, die aufgrund von Fotomaterialien, von Skizzenmaterial oder von Zeichnungen, die natürlich sehr unterschiedlich sein können, auch von der Qualität her. Die als Vorab-Material diente um mein Anliegen am Ort umzusetzen.

S: Kommt es dabei auch zu Veränderungen im Werkprozess oder wird alles so umgesetzt, wie Sie es sich vorher auf Grundlage Ihrer Fotomaterialien und Skizzen überlegt haben?

SC: Doch, es kann gut sein, dass es zu Überraschungen kommt. Ich kann mich ganz genau erinnern, da hatte ich einmal eine Arbeit, den Raum gibt es jetzt nicht mehr. Das war ein sehr schöner Raum, der Kunstraum in Wuppertal. Das war im März 1993. Mir war auch ziemlich klar, wo ich das machen wollte. Der Raum war ziemlich groß, siebeneinhalb Meter hoch, mit einer Galerie, die in der Höhe als elliptische Form den Raum schnitt. Diesen Raum habe ich im vertikalen durchtrennen wollen. Mir war eigentlich ganz klar, wie tief diese dreidimensionale Situation sein wird, weil dieser Raum durch den Galerieeinschub betont oder determiniert war. Doch dann stand ich vor Ort und es musste um einen halben Meter präzisiert werden. Das konnte ich vorher aus dem Foto oder dem Grundriss nicht herauslesen oder nicht veranschaulichen. Ich habe dann vor Ort entschieden, dieses ganze Feld zu verkürzen, um alles mit hinein zu bekommen, was mir brauchbar und wichtig erschien.

S: Werden diese Vorskizzen und Fotos mit ausgestellt, gehören die zum Kunstwerk dazu oder sind sie privat für Sie als Anleitung?

SC: Ich finde, die haben eine eigene Qualität, diese haben eine zeichnerische Qualität, eine planerische Qualität, vielleicht auch eine konzeptive Qualität. Also, die haben ihren Wert für sich, müssen bei der Ausstellung aber nicht unbedingt gezeigt werden. Dadurch käme so ein didaktischer Wert hinein. Ich möchte eher die Sache für sich alleine stehen haben, so dass der Betrachter damit konfrontiert wird und damit die Arbeit nicht als Kommentar nachlesbar wird: „Das noch, oder das. Und so hat er das gemacht“. Nein. Das muss nicht sein.

S: Kommen wir zu der ersten Abnahme von der Haut von der Wand. Wie wird das gemacht?

SC: Naja, man muss dazu sagen, dass ich ja nicht gleich bei Silikon oder Industriegummi gelandet bin. Wie ja schon erwähnt, habe ich zunächst mit eingebrachten Holzflächen gearbeitet, die in den Räumen in die Strukturen eingeschnitten wurden. Die schwebten mit so drei Zentimeter Abstand von der Wand im Raum. Das Material war Holz. Das waren Schalungstafeln, wobei die Oberfläche dieser Schalungstafeln aufbereitet, vorbereitet und für den eigentlichen malerischen Vorgang feinst durchgeschliffen wurden. Sie wurden mehrmals grundiert, bis sie eine ganz glatte Oberfläche hatten. Dieses Präparieren war sehr sehr aufwendig. Danach wurden diese Oberfläche mit emulgierter Ölpasten in einer mit sehr starkem Duktus versehenen monochromie durchgemalt. Das heißt, ich habe mit großen Pinseln, aus großen Töpfen heraus gearbeitet, in denen meine mit Alkyden versetzte Ölfarbe war. Das war Ölfarbe, die mit einer auf Wasserbasis versetzten Alkyd-Struktur noch einmal untersetzt wurde, damit die Haptik des Duktus stehen blieb. Also damit der Pinselstrich stehen bleibt und nicht einsackt oder verhutzelt oder irgendwelche Craquelés ausbildet. Das war das eine. Das andere, die 3D-technisch in den Raum gehenden Arbeiten wurde mit Folien unterlegt und auch noch mit Ölfarbe gearbeitet auch auf der gleichen Basis des Farbmaterials. In Wuppertal, dieser große orange Schnitt, den ich machte, war in Öl. Oder die erste Toilettenarbeit (unv.), die ich 1999 bei einer Gruppenausstellung machte. Als Untergrund wurde einer Folie aufgebracht um das Farbmaterial von der Wand zu trennen. Auf diese Folie wurde eine trockene Grundierung aufgebracht, auf der dann wieder mit Ölfarben weiter gearbeitet wurde. Eigentlich habe ich dann bemalte Ölfarbenfolien bekommen. Da kam dann die Frage auf, inwiefern sich das Material verändern könnte. „Was würde das heißen, wenn ich die Arbeit jetzt abnehmen könnte und auch erhalten könnte? Was mache ich mit dem Abgenommenen, dem Farbmaterial, was könnte sich daraus wieder ergeben?“ Diese Arbeiten auf Folien gibt es nichtmehr. Diese Arbeiten sind noch durch Fotografien dokumentiert, aber all jene Arbeiten existieren nicht mehr. Also eine sehr unnachhaltige Arbeit. Vielleicht geistig, ästhetisch nachhaltig für mich von Bedeutung. Aber diese Vorgehensweise sprach gegen diese Form von Material.

S: Die Häute aus dem Industriegummi lassen sich einfach von der Wand runternehmen?

SC: Ja, das war dann der Punkt. Also: „welches Material kommt in Frage?“ Da ging dann noch einmal Zeit ins Land. Ein Jahr lang habe ich mit Materialien experimentiert. Verschiedenste Kunststoffe, die sich wie eine Ölpaste mit einem Pinsel aufbringen lassen. Auch diese Pastosität war mir sehr wichtig, der Duktus war mir wichtig. Das war meine Handschrift, die darin steckt. Die Suche war natürlich sehr komplex, weil solche Produkte ewig durchprobiert werden mussten. Denn wer mit Kunststoff malt/ Acryl wäre so eine Form, die sich angeboten hätte. Aber das war nicht das passende Material, denn so eine Acrylhaut ist relativ tot. Ich finde Acrylfarben eigentlich furchtbar. Es kann sein, dass die sich für gewisse Sachen eignen, aber für meine war das nichts. Da bin ich dann zum ersten Mal auf Silikon gestoßen. Ich habe mit verschiedensten Silikonen gearbeitet. Aber ich muss auch sagen, die Silikone, die Zweikomponentigen, sind sehr schwer zu verarbeiten. Die sind zwar selbstschalend, das heißt, sie endschalen sich ohne Grundierung, was eigentlich schon einmal ein großer Vorteil ist. Dann muss der Raum nicht mit einer eigenen Grundierung oder einem Trennmittel versehen werden. Aber ich hatte eine sehr große Arbeit im Museum in Charleroi, in einer seiner Toilettenanlagen. Das war eine schöne große blaue Arbeit in Silikon und die ist nach zwei Jahren zerfallen. Das Silikon war von einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Ein Laborleiter einer anderen Firma meinte, dass Silikone dieser Art ihre Molekularstruktur auflösen. Das ist überhaupt ein Problem von Silikonen. Die Arbeit war 15 Quadratmeter groß, also das relative Format war circa fünf Meter. Diese Arbeit riss wie Löschpapier. Dabei war diese Malhaut sehr dick gearbeitet und sie war sehr schwer. Nach einer Präsentation in einer Institution kam es beim Rücktransport zu einem Transportunfall. Ein Restaurator als Sachverständiger wurde hinzugezogen. Er war in Düsseldorf am Museum als vereidigter Gerichts-Sachverständiger tätig. Nach einem längeren Zeitraum kam es zur Sichtung der Arbeit durch diesen Mann. Zu diesem Zeitpunkt lag die beschädigte Arbeit bereits seit einem Jahr in meinem Atelier. Es kam dann dazu, dass sie sich einfach auflöste, als ich sie angehoben habe. Und das war dann eigentlich die Entscheidung, dass ich nicht mehr mit dieser Art Silikon arbeiten wollte, sondern mit einem komplett anderen Material.

S: Mir ist aufgefallen, dass in frühen Publikationen auch von Kautschuk die Rede ist, haben Sie das auch verwendet?

SC: Ja, dieser Kautschuk, da gibt es ja diesen Industriekautschuk, der sich von den Silikonen nur wenig unterscheidet. Ich müsste jetzt Chemiker sein. Man darf das nicht ganz scharf nehmen, weil das ist eher der im Volksmund übliche Ausdruck, den man verwendet. Kautschuk. Ich habe mit einem Material gearbeitet, zum Beispiel mit Silikon und daraus wurde dann von Kunsthistorikern oder denjenigen, die über meine Arbeit schrieben, Kautschuk gemacht. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass ich noch nie mit Kautschuk gearbeitet habe, nicht mit Kautschuk der aus dem Baum gewonnen wird. Da gab es immer Verwerfungen. Im Grunde habe ich dann selbst einen Decknamen verwendet, wie Industriegummi.

S: Gab es dann noch einmal Veränderungen im Material, nachdem Sie den Industriegummi für sich entdeckt haben?

SC: Naja, der Industriegummi hat teilweise die Arbeitsweise etwas entspannt. Ich habe nicht mehr diese Folien aufbringen müssen um die Wand zu schützen, denn diese Ölfarbe hätte ich sonst nie mehr, oder nur sehr sehr schwierig runter bekommen. Ich glaube, da hätte ich so lange arbeiten müssen um die Farbe wieder zu entfernen, wie die Ausstellung gedauert hat. Auch die Aufbringung der Folie war nicht so ohne. Dann diese Vorbereitungsphase, bis zum Akt des Malens, der eigentlichen Handlung des Malens, um die es mir ging, war der vierfache Zeitraum von dem was man eigentlich dafür benötigte, um den malerischen Prozess zu sondieren.

S: Muss dann bei dem Industriegummi die Wand auch irgendwie vorbereitet werden oder kann man direkt auf die Oberfläche gehen?

SC: Nein, die Wand muss schon vorbereitet werden. Es muss ein Trennmittel aufgebracht werden, das sehr stimmig mit dem Format des Materials sein muss, so dass es auch abziehbar ist. Da passieren schon auch Sachen, wenn man denkt Wachs ist Wachs, das ist einfach ein Trennmittel das da angewandt wird. Es gibt verschiedenste Wachse und nicht jedes Wachs kann verwendet werden. Ich habe einmal ein Wachs verwendet, welches man zum Einwachsen vom Fußboden nimmt, und der Gummi war nicht mehr zu lösen. Wenn man das Wachs irgendwo schlampig aufbringt, dann dringt das Gummimaterial in den Putz oder in die Wand ein, und lässt sich nicht mehr ablösen. Dann muss der Putz abgeschlagen werden.

S: Wenn jetzt das richtige Wachs verwendet und auch korrekt aufgetragen wurde, lässt sich die Haut dann rückstandsfrei von der Oberfläche abziehen?

SC: Ja, Schmutzspuren gibt es, Farbspuren gibt es vielleicht auch noch oder das noch etwas hängen bleibt. Aber das ist relativ leicht zu lösen. Also, man arbeitet zunächst noch eine Trennschicht auf, die auch das Wachs entfernen lässt, sodass man das abwaschen kann. Dann kann man auch nochmal nachstreichen.

S: Wie ist das bei den Häuten, wenn die von der Wand abgezogen werden. Können dabei in den Häuten selber Schäden entstehen?

SC: Man muss relativ präzise arbeiten, weil das Material zweikomponentig ist. Das heißt, man hat das Verhältnis von, zum Beispiel, acht zu zwei, oder zehn zu eins. Da muss dann präzise gearbeitet werden. Da musst du wissen was du machst, damit das auch greift.Aber das ist dann auch die Erfahrung. Ganz so kleine Mengen lohnen sich zum Beispiel nicht, denn da muss man die Mengen zu scharf und sehr, sehr präzise bemessen. Erst bei einer größeren Menge lohnt es sich… Aber wenn da ein Fehler bei der Einwaage passiert, dann kann es schon sein, dass das Material in seinem chemischen Prozess nicht so funktioniert wie es gedacht war. Dann kann es zu Fehlern kommen.

S: Beziehen Sie das Material, das Sie zurzeit verwenden, gebrauchsfertig vom Hersteller?

SC: Gebrauchsfertig ist jetzt relativ. Die Formel steht nicht einmal unter Patent. Ich habe einmal gefragt warum das nicht angemeldet wird. Die Firma sitzt ist in Nordrhein-Westfalen, in Herne, und der damalige Laborleiter meinte : „Wenn wir das anmelden, dann müssen wir die Formel ausbreiten und dann gibt es schnell für jede Sache ein Ersatzprodukt. Dann haben wir uns die Konkurrenz selbst erschaffen.“ Also was da genau drinnen steckt weiß ich nicht. So in etwa habe ich eine Ahnung, aber da möchte ich mich jetzt nicht äußern, weil das höchstwahrscheinlich mehr Märchen als sachlich wäre. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich bekomme zwei Komponenten, den Stamm und die zweite Komponente, den Binder. Was ich sehr wohl mache, ist den Gummi einzufärben. Das wird mit dem Stamm von dem Gummi gemacht. Der Grundstoff ist ein PUR-Elastomer, das weiß ich. Aber was dann noch hinzukommt, oder was das Trägermaterial ist, weiß ich nicht. Das Pigment wird dann in den Gummi eingerieben. Es wird als Paste angefertigt, die dann peu á peu in das Material gegeben wird, das ich verarbeite.

S: Also benutzten Sie pure Pigmente um die Masse anzufärben?

SC: Ich verwende zumeist anorganische Pigmente. Organische verwende ich zumeist nicht, weil da angeblich die Molekularketten zu lang sind, und dadurch Reaktionen im Material auslösen könnten, so wurde es mir beschrieben, ich bin kein Chemiker. Kommt dann noch UV-Licht, Sauerstoff und andere atmosphärische Einflüsse dazu, dann geht der Prozess ja auch weiter, wenn das Material für sich abgeschlossen und durchgehärtet ist. Also organische Pigmente verwende ich nur teilweise, eher selten, ich machte unterschiedliche Erfahrungen damit. Auch wenn es des Öfteren Gründe gäbe, wie auf Grund der Farbigkeit, diese zu bevorzugen.

S: Und womit werden die Pigmente angerieben, mit welchem Bindemittel?

SC: Mit dem Stamm, mit dem Stamm, also dem Basismaterials selbst. Das bereite ich mir so auf, dass ich Pasten habe, die komplett durchgefärbt sind. Die sind dann wirklich wie eine Ölpaste. Die können dann in den Stamm hineingegeben, und mit einem Rührstab verrührt werden. Dann kommt die Komponente hinzu. Das Verhältnis muss dann stimmen. Dann hat man gewisse Zeit, weil der Fließgrad so ausgelegt ist, dass das Material eigentlich gegossen werden kann. Aber ich brauche das dickflüssiger. Das heißt, es wird vom Werk genauso eingestellt, dass ich sieben bis zehn Minuten habe, wo ich eine Paste auf der Hand habe, die sich wie eine Ölpaste verarbeiten lässt. Danach härtet das bereits an oder durch und wird starr, also ist nicht mehr so flexibel, dass es weiterverarbeitet werden könnte. Ich habe also sieben bis zehn Minuten wo es in der Verarbeitung verwendbar ist. Man merkt es daran, dass die Schüssel heiß wird, wenn man sie in der Hand hat. Dann hat das Material schon ziemlich stark durchreagiert. Wenn die Schüssel warm wird, dann ist es das Zeichen dafür, dass das Material zu verarbeiten ist. Dieser Verlauf ist sehr wichtig. Wenn es nämlich nicht warm wird, dann reagiert das Material nicht und dann ist es tot. Dann ist es nicht verarbeitbar.

S: Und womit wird das Material dann aufgetragen?

SC: Wenn der formale Entscheidungsprozess, die Situation des Ortes und so weiter, geklärt ist. Wenn das, was wir vorher besprochen haben durchpräpariert ist, wird das Material in mehreren Schichten aufgetragen.

S: Mit einem Pinsel oder Spachtel?

SC: Das wird mit einem Spachtel aufgetragen. Man kann das Material auch mit einem Pinsel auftragen. Ich muss mehrere Schichten auftragen, damit ich in irgendeiner Form auch weiß, wo ich in der Dicke und Stärke des Materials bin. Es ist wichtig, dass ich nicht irgendwo Stellen habe, die ganz dünn und löchrig sind, sondern dass ich eine gleichmäßige, homogene Dicke habe. Es werden drei bis fünf Schichten aufgetragen, aber immer von einer Farbe zur anderen Farbe. Da spielt die Farbe eine große Rolle, damit man die Schichten sieht. Wenn man mit dem Spachtel drüber zieht, kann man natürlich eine Farbe auch wieder wegnehmen. Es wird von Schicht zu Schicht gearbeitet.

S: Die nächste Schicht wird, dann auch erst aufgetragen, wenn die untere Schicht schon abgebunden und ausgehärtet ist?

SC: Sie muss nicht ganz ausgehärtet sein. Es ist sogar Vorteil, wenn sie noch etwas feucht ist. Aber sie muss natürlich schon den Prozess durchlaufen. Wenn sie noch einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt hat, ist das eigentlich eher positiv für die Farben, weil sich dann die Schichten besser verbinden und sich besser vernetzen.

S: Sie sagten ja schon, dass der Abbindungsprozesses sehr schnell geht. Zum Teil sind Ihre Werke ja wirklich sehr großformatig, wird das Material trotzdem von Ihnen alleine aufgetragen oder habe Sie dabei Hilfe?

SC: Naja, ich habe da mehrere Leute, die da mitarbeiten. Wenn es um größere Formate geht, wo sich der Raum über mehrere Meter dahinzieht, das können schon mal fünfzehn Meter oder auch noch mehr sein, da braucht man Zuarbeit. Das sind dann je nach dem zwei bis drei Leute, die dann die Töpfe anrühren. Das muss dann wirklich immer präzise durchgerührt werden, da darf beim Einrühren der Komponenten kein Fehler passieren, da darf keine Komponente mehr frei sein. Das muss alles wirklich gut und gründlich vermengt sein. Das ist auch eine Sache der Präzision, die man sich dann irgendwann aneignet.

S: Wird das Material mit der Hand angerührt oder gibt es Geräte oder Maschinen, die das übernehmen?

SC: Es gibt sogar Spritzverfahren. Es gibt extra Maschinen, mit denen man spritzen könnte und wo man das Material dann abziehen könnte. Aber das ist in dem Fall nicht nötig. Das wäre nötig, wenn man jetzt große Matrizen anlegen wolle und Güsse, Betongüsse oder Wandgüsse, dann wären diese Maschinen wichtig.

S: Wenn Sie mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, gibt es dann noch Prozesse oder Arbeitsschritte, die von Ihnen ausgeführt werden müssen?

SC: Im Grunde ja. Also, der letzte Schritt muss von mir ausgeführt werden, alles davor kann auch von Assistenten bewerkstelligt werden.

S: Und was ist der letzte Schritt?

SC: Die letzte Farbschicht, der Pinselauftrag, der Duktus. Wie sich das im Verlauf der Fläche artikuliert und gliedert. Also das ist eigentlich das Letzte, das mache ich dann, den Malprozess.

S: Wird auch alles in einem Arbeitsgang fertig gestellt oder gibt es verschiedene Abschnitte, die an mehreren Tagen fertiggestellt werden?

SC: Es gibt da schon Vorgaben, wo ich sage, das muss heute fertig werden, bis dorthin müssen wir kommen, egal ob es acht Uhr abends oder zwei Uhr in der Früh ist. Weil man sonst ins Hintertreffen kommt. Das ist eine arbeitsorganisatorische Sache. Aber weniger eine technisch bedingte, das ist wirklich nur die eigene Willkür.

S: Ich würde gerne noch einmal auf den Trocknungsprozess des Materials eingehen. Verändert sich das Material im Trocknungsprozess?

SC: Im Trocknungsprozess eigentlich gar nicht. Es bleibt glänzend, es hat so diesen Anschein, wie die Sachen, die hier im Raum stehen oder liegen, also matt opak glänzend, und das ändert sich in der Regel dann nicht. Es bleibt dann eigentlich so. So lapidar wie es hingeschlunzt oder aufgetragen wurde.

S: Also schrumpft es auch nicht?

SC: Naja, also das war ein Problem beim Silikon. Also dieses zweikomponentige Silikon, dass ich verwendete, ist um die 10 Prozent geschrumpft. Bei drei Metern sind dann 30 Zentimeter eingegangen und das ist natürlich eine Sache, die nicht immer von Vorteil ist. Wenn man zum Beispiel mit verschiedenen Formaten von Rahmungen agiert oder von Räumen wo man das dann hereinbauen muss, ist das schlecht. Aber dieses Material, dass ich jetzt verwende, dieses PUR-Elastomer, das schrumpft nicht, das bleibt maßhaltig.

S: Ich habe auch ein paar Fragen zur Lagerung, grade da es sich ja sehr häufig um großformatige Werke handelt. Wie werden diese im Depot gelagert?

SC: Sie haben ja noch gar nicht gefragt, was dazwischen passiert, wenn die Arbeit abgenommen wird.

S: Ja okay, was passiert dann?

SC: Ja am Anfang, das hab ich ja gesagt, da habe ich Folien aufgebracht und mit Öl darauf gemalt. Und irgendwas hat da gefehlt, ein Schritt und zwar die Wandelbarkeit einer Arbeit. Meistens ist man ja gewohnt, dass man einen Strich macht und dieser Strich soll in alle Ewigkeit erhalten bleiben. Und ich finde das faszinierende bei dieser Arbeitsmethode ist eigentlich, dass sich die Arbeit permanent verändern kann und immer wieder andere Ausdrucksformen sucht. Das heißt also: „welchen Träger verwende ich, wenn die Arbeit von der Wand abgezogen wird?“ Und die wird abgezogen! Das heißt, die Wand wird im wahrsten Sinne des Wortes gehäutet. Da steht man dann natürlich vor dieser ersten Verortung, an dem Punkt, wo es entortet und wieder neu verortet werden soll. Jetzt war die Frage was passiert von der Toilette bis zu dem Punkt wo dann zum Beispiel in Graz im Landesmuseum die Arbeit im Barocksaal auf einmal anders in Wirkung geht. Das ist eine grundsätzliche Frage, wie gehe ich damit um. Das ist vergleichbar mit einem Sakko, welches man am Körper trägt. Zieht man das Sakko aus, fällt es zu Boden, dann wird es zu etwas anderem. Also augenscheinlich anders aber inhaltlich und funktional bleibt es das gleiche, es ist trotzdem der Sakko. Ich kann ihn wieder aufnehmen und anziehen. So verhält es sich dann auch mit der eingeprägten, durch die Tektonik bestimmten, Form der Arbeit. Das heißt, sie bekommt einen neuen Träger. Dadurch auch einen neuen Ort. Also der Träger, Wand oder Architektur oder Tektonik, woher die Arbeit dann auch kommt, wird aus der Bedeutungsebene oder Funktionalität des Raumes herausgenommen. Die Toilette verliert in dem Moment die Funktion des Toilettenraumes. Jetzt könnt man sagen, wenn die Malerei im Sanitärraum durchgeführt wird, verliert doch die Toilette auch schon teilweise die Funktion, weil man sie ja nicht mehr gebrauchen kann. Ja schon, aber sie ist noch lesbar und teilweise waren sie sogar in Gebrauch. Wo man doch sagt: „Oje, wie auf Kunst wird gepinkelt? – Ja.“

S: Wirklich?

SC: Ja. Es steht in einer inhaltlichen Maßstäblichkeit, wo man die Begriffe und die Strukturen als Künstler aufzubrechen versucht. Da muss so etwas auch möglich sein. Aber das sind dann auch Prozesse, die sich aus der Arbeit ergeben, das plant man nicht. Man sagt sich nicht: „Ich will jetzt Kunst machen, auf die man pinkelt.“ Nein, so läuft es nicht. Das ergibt sich dann später. Das bedeutet aber auch, wenn die Arbeit herausgenommen wird, dann bekommt der Ort wie auch die Haut oder die Arbeit eine andere Sinnhaftigkeit. Der Ort verliert seine ursprüngliche Sinnhaftigkeit und geht in eine neue Spezifizierung über. Da wird dann die erzeugte neue Umgangsform zum wesentlichen Bestandteil des Ergebnisses. Das ist eine gewisse Herausforderung, denn das eingearbeitete Material und die Vorgehensweise verändert dadurch den Ort in seiner Funktion aber nicht seine ursprüngliche Mentalität, aber der Träger verändert sein Aussehen und dies radikal.

S: Meine Frage von vorhin besteht jetzt noch immer. Wie wird die Haut zwischen zwei Ausstellungen gelagert, wenn zwischen diesen ein gewisser zeitlicher Abstand besteht?

SC: Ach ja. Das kommt drauf an. Teilweise war die Form der Lagerung schon dadurch bedingt, da ich bereits schon wusste wie ich später alles zusammenfügen möchte. Das war bei der Museumsleitung der Fall. Die Raum-Ermalungen waren ja Toiletten aus verschiedensten Museen. Ich nenne das auch nicht Abformungen, wie es ja immer gerne missverständlich genannt wird, weil es keine Abformungen sind.

S: Wie heißt es dann?

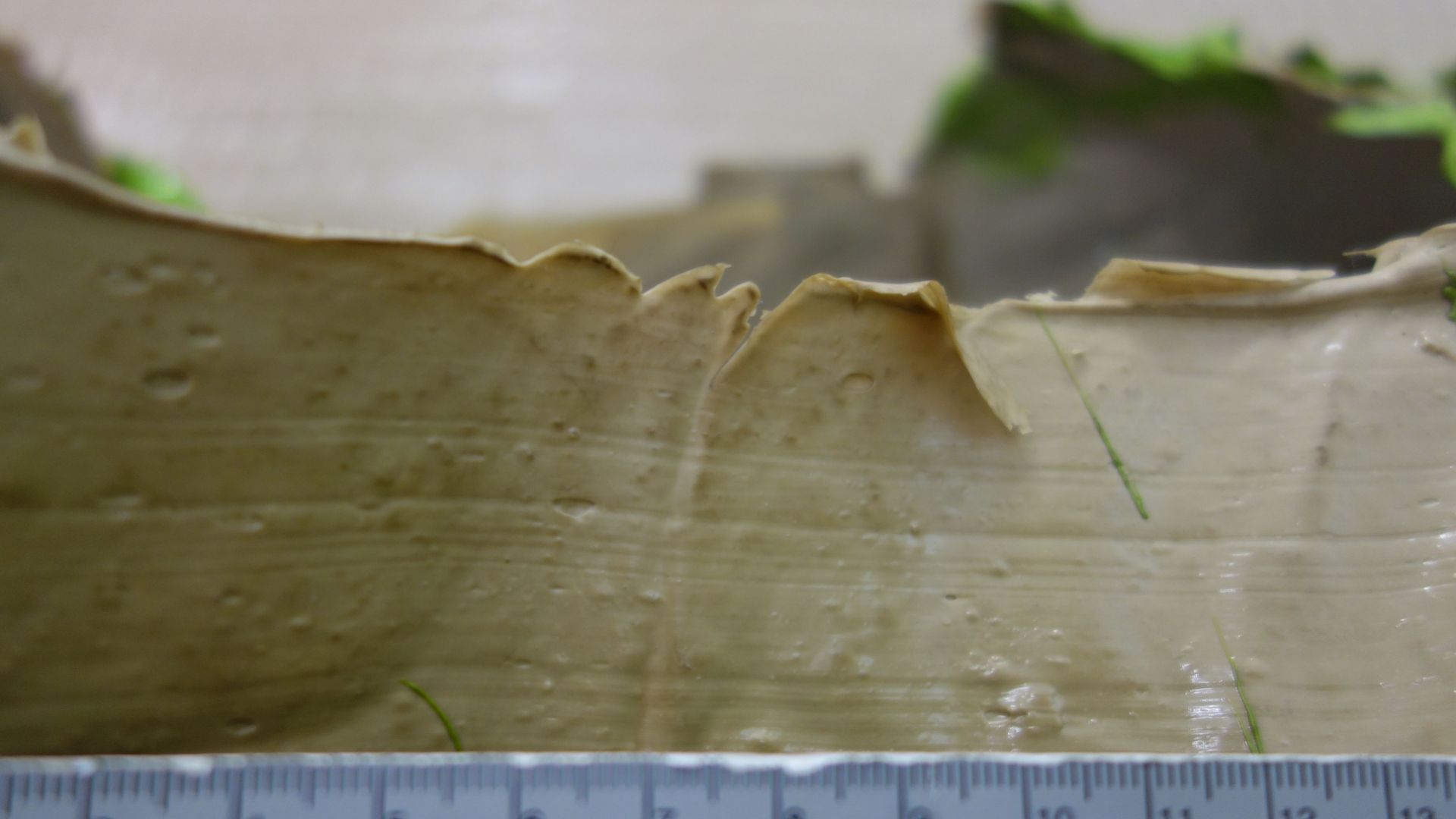

SC: Wie bereits erwähnt, das sind ermalte Fragmente aus einer Architektur. Aus einer Tektonik eines Raumgefüges heraus. Ich ermale mir diese Formen definitiv. Dass auf der Rückseite der Malhaut eine Form, ein Abdruck vorhanden ist, welcher einer Abformung entsprechen könnte, ist richtig. Aber das ist nicht die Grundlage dessen, dass ich mir etwas ermale. Es ist ein Bild, dass ich mir ermale und nicht abforme. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Natürlich braucht man verschiedene Trägersysteme oder Gerüste um die Häute zu lagern. Zum Teil sind dies riesige Wandscheiben, die dann bei mir im Lager stehen, wo die Häute dann einfach daran gehängt sind. Wie eine Haut von irgendeinem anderen Wesen oder einem Tier. Die Haut hängt somit auf einer Trägerstruktur, die wiederum in den Raum eingefügt werden kann, als hängendes, aufgespanntes Etwas. Die Trägerstruktur besteht aus einer C-Profilkonstruktion. Das ist ein weiteres wesentliches Material um einen Raum als strukturelle- und funktionale Sache zu konstruieren und zu beschreiben. Ich habe C-Profile genommen, da diese sehr leicht in ihrer Konstruktion und zugleich leicht zu bauen sind. Die werden auch immer wieder neu angeschafft, um jenen notwendigen Raum als Trägerkonstruktion bei jeder Ausstellung neu zu aufzubauen. Die werden nicht mitgenommen, sondern man kennt die Raummaße und dann werden die Konstruktionen neu gebaut. Es gab dann zum Beispiel eine Arbeit, wo ein Treppenhaus und Lift ermalt wurde, das war im Arp Museum, in Rolandseck Remagen. Da habe ich die ganze Liftanlagesamt Treppe in einer vertikalen Form, acht Meter hoch, als Struktur nachgebaut um die ermalte Fahr-Kabine reinzuhängen. Das wurde dann mit C-Profilen gemacht. Das ist dann eigentlich eine reine Konstruktionssache, die natürlich formal auch in Wirkung geht. Dann gibt es andere Häute, die werden einfach eingerollt, auf Rollen. Je nachdem wie plastisch diese sind, oder wie dreidimensional die sind. Wenn in einer Arbeit ein mehr an Dreidimensionalität steckt, umso eher sollte sie hängen und nicht gerollt sein. Um so flacher die Arbeit ist, wie zum Beispiel die Häute vom Kölner Kunstverein, umso eher kann sie gerollt werden. Es gibt auch Arbeiten die in einem dreidimensionalen Gefüge oder Struktur verbleiben.

S: Werden alle Häute erhalten oder gibt es auch Arbeiten, die nach der Ausstellung vernichtet werden?

SC: Teilweise wurden sie vernichtet, ja.

S: Und aus welchem Grund?

SC: Weil diese Arbeiten teilweise auch wirklich ein enormes Transport- und Lagerproblem verursachten. Und wenn eine Arbeit nicht mehr transportabel ist, dann kann man sie eigentlich auch vernichten.

S: Klingt nach einer schweren Endscheidung.

SC: Ja, das ist es natürlich. Weil, wie gesagt, das Prozedere/ dem erschaffen eines Werkes geht ja auch ein wesentlicher geistiger und emotionaler Prozess voraus und das Material ist auch nicht umsonst. Wenn man so eine Arbeit konzipiert und man konzipiert die ja nicht auf den Transport hin, sondern man konzipiert ja auf eine architektonische Situation hin. Das ist schlussendlich die Vorgabe, von der man sich auch nicht abwenden kann. Man muss die Situation so hinnehmen und durchführen. Und wenn eine Arbeit dann gewisse Dimensionen überschreitet und die handhabe extrem schwierig und auch nicht mehr transportabel ist, dann bleibt einem auch nichts anderes übrig, als dieses Werk zu vernichten. Dann ist sie eben temporär zu verstehen. Vielleicht kann man noch eine andere Variation finden, eine andere Präsentationsform. Was dann ja auch teilweise passiert. Die Arbeiten durchlaufen oft mehrere Phasen. Eigentlich sind sie sehr menschlich. Es gibt eben Arbeiten die benötigen irgendwo solche Wachstumsphasen und brauchen eben ihre Zeit. Zeit ist ein enormer Faktor. Mit dem Faktor Zeit bindet sich nicht nur ein zeitlicher Ablauf ein, sondern es binden sich immer wieder unterschiedliche Situationen der Handhabe des Ausstellungsraumes oder der Präsentation, der für die Arbeit verwendet werden soll, ein. Das heißt, der Raum für die Präsentation oder Setzung wandelt die Arbeit immer wieder um. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, die Neugierde auslösen. Eigentlich wird dadurch genau das Gegenteil verursacht, was ich ursprünglich erreichen wollte, nämlich von den formalen Endscheidungen befreit zu sein. Umso enger wird dann der Strick um den Hals, der immer wieder zu formalen Endscheidungen zwingt. Das passiert in dem Moment, wo die Haut eigentlich abgenommen wird. Denn sie könnte so liegen, sie könnte aber auch in eine weitere und weitere Möglichkeit einer Präsentation hineingebracht werden. Sie könnte in dieses oder andere Formate gebracht werden. Es gibt ja immer Antworten. Und wenn man eine Antwort für sich findet, hat man eigentlich schon wieder zwei, drei andere im Kopf. Dadurch wird eine Arbeit dann erwachsen. Aber sie kann auch in dem Erwachsenwerden verblöden. Das muss man auch sagen. Weil sie dann den eigenen Horizontradius verlässt und zu etwas wird, was eigentlich nie hätte sein können oder müssen. Das ist oft schwierig. Genau da kommt es dann wieder zu ästhetischen, also inhaltlichen, Endscheidungen, die vielleicht in der Handhabe vieles ermöglicht, aber durch ihre Präsenz auch vieles relativiert. In diesem Moment der Findung kann eine Arbeit dann auch ziemlich daneben gehen. Das ist interessant, aber dieser Prozess der Findung geht oft über zehn Jahre und mehr. Die Arbeit ist zu diesem Zeitpunkt dann auch nicht mehr das was sie vorher war.

S: Sie haben mir auch bei unserem Vorgespräch zwei Werke gezeigt, die hier auch zu sehen sind, die auf diese Holzplatte befestigt wurden. Dient diese Modifikation nun der Lagerung oder wurde so ein neues Kunstwerk oder ein neuer Zustand des Kunstwerks erschaffen?

SC: Das ist ein Zitat nach etwas und die die Struktur gibt vor. Es werden zum Beispiel Podeste gebaut, die einfach nur die Struktur der Arbeiten zeigen, auch aus diesen C-Profilen. Oder Räume, Tragkonstruktionen, Podeste, die nur aus C-Profilen gebaut werden. Die sind im Grunde auch nur ein Skelett. Dann gibt es Material, das voll ist, das regelrecht eine Plattform ausbildet. Es gibt auch Arbeiten, da habe ich Mobiliar verarbeitet. Mitte der 90er Jahre wurde auch Mobiliar mitvermalt. Ich habe zum Beispiel mittels meiner Vorgehensweise über Computer oder Bürotische hinweg gemalt. Daraufhin wurde das Material wieder in einen losgelösten, abgelösten Zustand aufgebaut. Als Beispiel Möbel-Schrott, über den ich die Mal-Haut dann wieder darüber warf. Es gab immer verschiedenste Zustände. Wenn man jetzt durch die Kataloge schweift, dann kann man das alles ein bisschen sehen. Über die Arbeiten, über die wir gesprochen haben, oder die, die Anfang der 90er endstanden sind. Da war so eine ehemalige Fabrik, wo ich in einem Büroraum die ganze Seitenwand komplett durchgemalt habe. Die Arbeit hat vier, oder eigentlich sogar fünf verschiedene Präsentationsformen durchlaufen. Bei der ersten wurde die Haut eigentlich nur abgenommen und auf den Boden fallen gelassen, so dass sie in ihrer Faltung einfach nur da lag. Dann wurde sie auf einer Platte aufgebracht und wieder in ein Formatgesetzt. Dann wurde diese zerknautschte Arbeit aus diesem Zustand zusammengefaltet wie ein Sandwich und lag da, wie ein Auto, das nicht mehr fährt. Es war aufgebockt, und aus dem heraus (…) habe ich es noch einmal reduziert, eigentlich zerstört, weil mir da irgendwie zu viel an (…) Wesen hineinkam. Dann habe ich die Arbeit einfach zerschnitten und habe die eine Fläche weggetrennt und weggeschmissen. Damit ich auch gar nicht mehr in den Versuch komme, da ein Sandwich daraus zu machen. Und ja, dann steht da einfach nur dieses nackte Teil da. Was immer das dann noch sein könnte.

S: Wie werden diese Werke an den Platten befestigt?

SC: Mit dem gleichen Gummimaterial. Das sind auch keine Platten, das sind eigentlich eher Bildelemente, wo das Format des Bildes auf einmal wieder eine Rolle spielt. Da gab es dann ja solche Reihen, die ich auch gemacht habe. Die haben auf einem Bildträger stattgefunden, wo teilweise die Haut runtergerissen wurde, so ist diese Striptease Serie entstanden. Das habe ich dann noch einmal gemacht, alsRepetitorium, und dann noch einmal als zweites Repetitorium. Aber nicht, weil die sich so gut verkauften, das war nicht der Grund. Ich habe innerhalb von 20 Jahren diese Malereien mehrmals wiederholt, um zu sehen ob es eine Veränderung im Machen oder sonst irgendwas gibt. Das erste Striptease Bild, oder die ersten Striptease Bilder sind Mitte der 90er Jahre entstanden, 94 ging das los. Parallel zu den Raumarbeiten. Vielleicht ein bisschen zeitlich versetzt, denn ich wollte ja vom Bild nichts mehr wissen. Aber trotzdem hat es mich immer wieder auch zum Bild hingezogen. Die nächste Striptease Serie habe ich dann um 2000 (…), ja, so zwölf Jahre später gemacht. 2006 muss das gewesen sein. Dann habe ich 2018 noch einmal eine gemacht. Es war schon interessant, wie sich das verändert hat. Ich habe immer das gleiche Format genommen, den gleichen Träger aber die Handhabe habe ich geändert. Also ich habe versucht es freier zu gestalten oder (unv.) und vielleicht etwas emotionaler zu bestücken, anstelle dieser Monochromie und das immer auf sich zurückgeworfen sein. Es wurde expressiver. So habe ich immer wieder parallel, auch aus diesem Verständnis des Bildes heraus, gearbeitet. Vielleicht auch als emotionaler Kontrollfaktor. Nicht aus technischer Sicht oder aus der Handhabung heraus, sondern eher emotionaler. Emotionaler Denkfaktor vielleicht sogar. Um Emotionen in gewisser Weise nachvollziehbar zu machen, in gewisser Weise Erkenntnis zu erlangen, in diesem Moment wird Emotion denkend. Eine Emotion kann hin und wieder denken und Denken wird zur Emotion.

S: Wir haben ja grade schon einmal über das Material gesprochen und über die Veränderung im Trocknungsprozess. Gibt es denn Langzeitveränderungen im Material, nach einem Jahr, zwei Jahren, 10 Jahren?

SC: Gute Frage. Ja, ich glaube prinzipiell ist das ein Prozess (…) Ich betrachte das nicht aus der Perspektive des Chemikers, Analytikers oder Werkstoffprüfers, der das Material untersucht. Ich betrachte das aus der Perspektive des Künstlers und aus der Handhabe heraus. Natürlich stellt man Veränderungen fest, dass Farbe ausbluten kann, die Lichtbeständigkeit und so weiter. Der Sauerstoffgehalt spielt auch eine Rolle. Dass man seine Arbeiten vielleicht vor Ozon schützen muss. Wie schützt man die dann? Wie geht man im Licht mit so einer Arbeit um? Ich habe zum Beispiel einmal eine Arbeit gemacht, das ist schon eine Zeitlang her, um 2004 muss das gewesen sein, da war ich zu einem Kunst im öffentlichen Raum Projekt, in einer Kleingartenanlage, eingeladen. Ich fand das ganz witzig so eine Kleingartenobjekt mit einer Arbeit zu überdecken. Ich dachte, wenn man da drüber fliegt, dann nimmt man diese Hütte nicht mehr wahr. Diese Camouflage könnte ganz lustig sein. Das war in der vollen Blütezeit im Mai. Ich habe in meinem Atelier einen circa 50 Quadratmeter großen farbig gefleckten Blumenteppich entwickelt. Diese Haut habe ich dann über die Hütte geworfen, verschnürt und dadurch gegen den Wind gesichert. Ich habe es nie vom Flugzeug aus gesehen, ich hätte mich einmal in so einen Sportflieger hineinsetzen müssen, einfach um zu sehen, wie sich das als Camouflage integriert. Die Arbeit war über acht Wochen vollständig dem Wetter und dem Sonnenlicht ausgesetzt. Die Farbe war dann raus. Aber das ist klar. Ich meine, wenn ich eine bemalte Leinwand für acht Wochen in die Sonne lege, dann ist die Farbe auch raus, das ist eben so.

S: Wenn die Arbeiten unter guten Bedingungen wie z.B. im Depot gelagert werden, kann man dann beobachten, ob das Material mit der Zeit spröder wird?

SC: Eine gute Frage. Was sind gute Bedingungen? Leider Gottes unterhält man sich ja vorne weg nicht mit Restauratoren, was eine gute Bedingung wäre, sondern man malt und arbeitet ja eigentlich aus seinem eigenen Bedürfnis heraus und nicht nach restauratorischen Gesichtspunkten. Klingt vielleicht ignorant, aber man ist schlussendlich nicht sein eigener Kustos. Es interessiert nur bedingt was gute oder schlechte Bedingungen im ersten Ansatz wären, damit die Arbeit gut erhalten bleibt. Aber man arbeitet eigentlich aus einer ganz anderen Denkweise und aus einer ganz anderen emotionalen Gebundenheit heraus und hofft das die Lagerbedingungen der Arbeit oder dem Werk gerecht werden. Man kann ja dann nur beobachten was passiert oder nicht.

S: Bei einigen Installationen, zum Beispiel bei den Objekten im Arp Museum, wurden die Häute über große Rohre gelegt, wodurch diese starken Faltenwürfe entstehen. Können solche Formen nach vielen Jahren überhaupt noch umgesetzt werden? Macht das Material das noch mit?

SC: Doch, doch, diese Prozedere sind alle machbar. Also die Arbeit wurde acht Jahre später umgesetzt. Also nicht diese [zeigt auf ein Foto] aber auch eine Arbeit aus dem Arp Museum wurde in Spanien in einem Museum in Salamanca aufgebaut. Das war sieben oder acht Jahre nach der Ausstellung und da war überhaupt nichts dran. Es gab da nur eine Sache, die mich sehr beleidigt hat. Da muss irgendjemand aus dem Team, das die Arbeit abgebaut hat, geraucht haben, wobei Glut auf die Arbeit gefallen ist, sodass ein kleines Brandloch von einem Zentimeter entstanden ist. Sowas dürfte eigentlich nicht passieren. Das bedeutet, dass diejenigen, die auf- und abgebaut haben, eine gewisse Schlampigkeit im Umgang an den Tag gelegt haben. Das war, wie gesagt, in Spanien. Ich will da niemanden etwas zuschustern, aber dort ist das, glaube ich, passiert. Die Arbeit wurde nämlich nochmal im Arp Museum ein halbes Jahr später anlässlich einer Ausstellung der Sammlungspräsenation im gleichen Zustand aufgebaut. Also auf diesen Plateaus mit der gelben Treppe, die nach oben rausschießt, worüber dann die grüne Haut gelegt wurde. Die Arbeit ist sehr groß, aber trotz der Größe ist mir dann beim Aufbau dieses Brandloch aufgefallen.

S: Wurde dieses Brandloch dann von Ihnen oder einem Restaurator ausgebessert?

SC: Nein, das habe ich nicht in Angriff genommen. In der Verwerfung des Materials ist das Loch auch verschwunden. Die Ausbesserung, die Restaurierung, wäre eigentlich eine Sache des Museums. Sowas gibt es immer wieder. In Prato im Museum für Gegenwartskunst Luigi Pecci ist mir etwas Ähnliches bei den Schnittbildern, den Giganten passiert. Bei den Flächen, die in den Raum hineingeschnitten, also eingesetzt wurden, und wo dann die Fläche durchgemalt wurde. Weil das Material so haptisch und pastos vom Duktus war, haben die Leute nichts Besseres zu tun gehabt als ihre Finger und Daumen hineinzudrücken. Da deren Daumen dann natürlich mit Farbe belegt waren, habe ich dann die ganze Wand mit hunderttausend Fingerabdrücken gehabt, wie von der Polizei. Jetzt ist die Frage: „Wie geht man damit um?“ Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dies stößt einen natürlich in jenem Moment übel auf. Andererseits sind das Umstände, Verhaltensweisen von Menschen und dadurch auch Prozesse: „Ja, das sind Prozesse.“ Man kann nicht alles kontrollieren, ich bin ja nicht der Wachhund meiner Arbeit, ich bin kein Portier, der dort steht und die Arbeit bewacht wie die Polizei. Die Natur schont sich auch nicht in ihrem Umgang miteinander, mit Wind, Wetter und sonstigen. Es passiert das, was passieren muss und so etwas entsteht dann eben. Das muss eine Arbeit dann vielleicht auch ertragen, erleiden und schlussendlich aushalten können. So ist es eben. Wir schauen uns ja auch zerrupfte Tempelanlagen und Häuser an, oder zerrupfte Bilder und schwärmen davon. Also das ist ganz komisch. Wenn saniert und renoviert wird, dann ist man eventuell sogar enttäuscht. Dann steht man in der Sixtinischen Kapelle und sagt: „Die habe ich aber anders in Erinnerung so hätte ich die Malerei aber nicht haben wollen.“ Aber das ist dann eine Sache des Betrachters und des eigenen Empfindens.

S: Das ist auch eine gute Überleitung zu meinen nächsten Fragen. Denn ich habe mir ja die Objekte Vierkaisers Plastics in schwarz und grün hier im Kunstfonds in Dresden angeschaut. Vorher habe ich mir auch die Originalfotos von der Ausstellung aus dem Vorgebirgspark im Jahr 2003 angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass beide Objekte mit der Öffnung nach unten auf einem Sockel positioniert waren. Jetzt aktuell im Kunstfonds wird das grüne Objekt mit der Öffnung nach oben ausgestellt und gelagert. Auch bei der Objektidentifizierung ist einmal als Fertigstellungsdatum das Jahr 2003 angegeben und dann nochmal als finale Version das Jahr 2009. Welche Veränderungen gab es dann noch in den Werken und warum wurden die vorgenommen, also warum wurde das grüne Objekt umgedreht?

SC: Ich werde diese Frage gleich beantworten. Ich habe da grade eine Arbeit gesehen [im mitgebrachten Fotomaterial]. Die Arbeit mit einer Treppe, die auf einem Podest ist. War die vorne weg irgendwo?

S: Ja die war vorne weg. [Als zusätzliches Anschauungsmaterial]

SC: Können wird die ganz kurz noch einmal anschauen?

S: Ja klar.

SC: Ja, da gab es eins (…), zwei (…), drei (…), ja drei Zustände. Diese Arbeit, die ist ertrunken.

S: Ertrunken?

SC: Die ist ertrunken. Die war in Madrid eingelagert und da gab es einen Wasserrohrbruch. Das hat das ganze Lager unter Wasser gesetzt. Die Arbeit war in einer Kiste, die sechs Meter lang war und extra für dieses Objekt angefertigt wurde. Die in der Kiste gerollte Arbeit ist komplett ersoffen. Als dann irgendwann das Wasser weg war, hat die Arbeit zu schimmeln begonnen. Man hat das damals gar nicht so richtig mitbekommen, weil das in den Sommermonaten passierte und niemand das Lager kontinuierlich kontrollierte. Das bedeutete, die ganze Arbeit musste für die Ausstellung, die im Museum stattfand, überarbeitet werden, auch Kleiderstücke waren mit eingearbeitet. Diese Arbeit hieß Fiesta trágica. Da waren Mäntel und Hosenteile integriert, es war irgendwie ein Memorium an etwas, ein Erinnerungsstück. Aus eigener Betroffenheit sollte es ein Ereignis zitieren, das auf eine terroristische Attacke verweisen sollte, die sich damals kurz bevor ich die Arbeit durchführte ereignet hatte. Immer wenn ich in Madrid war, passierte ein größeres Desaster. In diesem Fall, kurz bevor ich die Arbeit gemacht habe ist an einem Platz eine Bombe explodiert. Als ich eine andere Arbeit in (unv.) realisiert habe, ist der Bahnhof – die Atocha – in die Luft geflogen. Da war ich in einem Hotel gegenüber vom Bahnhof, als diese vielen Menschen starben. Also das empfand ich immer sehr dramatisch und das hat mich emotional sehr mitgenommen. Innerhalb dieser Arbeitsaufenthalte versuchte ich eine Umgangsform zu finden, also für diese Form meiner Arbeiten. Diese Betroffenheit hat sich dann auch weiter in die Arbeit hineingetragen, indem ich dann diesen Schrott, dieses Mobiliar mit hineingewoben habe. Durch den Wasserschaden war die Arbeit kaputt. Ich habe die Kleidungsstücke rausschneiden müssen, um die Arbeit wieder in Gang zu bringen. Und dann kam sie wieder in einen anderen Zustand, indem ich ihr ein Podest gab. Das war fünf Meter in der Struktur, ein Skelett, gebaut mit den C-Profilen, es war sehr leicht. Die Arbeit ist sehr schwer und diese Treppe stürzte dann wie ein Unikum über dieses Zweihöhenpodest hinunter. Zum einen ist die Arbeit durch Wasser chemisch angegriffen worden. Aber eigentlich wurde der Raum, dieser Ort der Öffentlichkeit emotional, geistig und physisch attackiert. Die eigene Betroffenheit soll durch das Werk, welches zu diesem Zeitpunkt entstand, vermittelt werden. Ereignisse dieser Dimension passierten immer, wenn ich zufällig in Madrid oder Spanien eine Ausstellung vorbereitete oder durchführte. Also das spielt sicher mithinein, wenn man über Veränderung, über Prozesse meiner Arbeit spricht. Über restauratorisches zu sprechen ist eine andere Folgerung. Also Sie sehen an der Arbeit, dass es mir nicht darum geht wie sie daliegt oder welcher Zustand aufrecht erhalten bleibt. Die Arbeit muss handhabbar bleiben auch wenn ich sie über Schrott werfe. Aber es ist nicht im Sinne eines Details oder eines formalen Prozesses. Sondern das ist der formale Bestand, der sich aus dem Inhalt mit dem ganzen Gerümpel mit der Haut dann zeigt, nachdem, was sich alles ereignet hat, wenn man bedenkt wie strukturell das war. Also daher bin ich sehr vorsichtig mit restaurieren, nicht restaurieren. Wo fängt es an, wo hört es auf? Wie soll man als Restaurator mit so einem Ereignis umgehen? Ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage. Kann man etwas ergänzen? Ich habe die Sachen einfach rausgeschnitten. Habe es auch nicht mehr ergänzt.

S: Aber Sie sagten ja, es hätte einen Schimmelbefall gegeben, der wurde dann von Ihnen oder vom Restaurator abgenommen?

SC: Ich habe das abgewaschen, durchgewaschen das ganze Material, wieder aufgearbeitet.

S: Auch neue Farbe aufgetragen?

SC: Ich habe mit dem Gummimaterial gearbeitet um in der Struktur des Materials und der implizierten Form zu bleiben. Alles wurde wieder lesbar gemacht. Ich habe an der Arbeit dann nochmal drei Tage verbracht. Im Museumshof, das waren schöne sonnige Tage. Ich habe die ganze Woche dort in der Sonne gearbeitet. Das Wetter kam mir entgegen, dadurch konnte ich die ganze Arbeit im Hof ausbreiten, ein riesen Teil. Die Malhaut ist ungefähr sieben mal zwölf Meter groß, wenn die ausgebreitet wird. So ungefähr muss man sich das vorstellen.

S: Okay.

SC: Diese Arbeit, die Kaisersplastic. Die standen auf Podesten und da waren irgendwelche Figuren drauf. Da habe ich mich mit dem damaligen Kurator für die Skulpturen von der Skulpturenabteilung im Museum Ludwig drüber unterhalten, der über diese einen Text geschrieben hat. Ich glaube der hieß Herr Kohlberg. Und der sagte: „Da waren Fürstenfiguren drauf.“ Man weiß es nicht genau, es nicht ist nachvollziehbar, aber sie hatten irgendeine Funktion, da sie an den Eckpunkten aufgebaut waren. Es waren vier Stück.

S: Also waren Podeste zu dem Zeitpunkt ohne eine Figur oben drauf?

SC: Genau, es waren Podeste ohne Figuren. Und das Podestthema hat mich schon immer interessiert. Seit ich 84 nach Düsseldorf gegangen bin. In Köln kam das wieder auf mich zu. Da habe ich mir dann diese Podeste ermalt und diese entstandene Malhaut dann hochgezogen. So habe ich dem Podest, dem eigentlichen Podest ein Podest gegeben. Ich habe sozusagen das Podest zur Figurine oder zur Figur gemacht. Das war der erste Schritt.

S: Wie kam es dann dazu, dass das grüne Vierkaisers Plastics umgedreht wurde?

SC: Ich wollte jedenfalls nicht mehr die Situation nachahmen . (…) Das grüne und das schwarze wurden in Kisten gelagert, damit nichts passiert. Ich habe dann dieses Podest nachgebaut, aber nicht mehr in Anbetracht der selbigen Funktion, aus der damals die Arbeit stammte. Das Podest war Podest im Sinne eines Trägers. Aber das Podest hat niemals sich selbst als Podest getragen. Das Podest selbst wurde dadurch über diese Arbeit inhaltlich thematisiert, indem ich diese Figuration völlig umgekehrt habe. Ich habe das grüne umgedreht und es eigentlich als Müllschlucker verwendet. In diesem Zusammenhang wurde es ironisiert und in seiner Funktion, der Figur am Podest, neu betrachtet. Als Müllschlucker. Die Restmaterialien, die beim Bau des Podestes entstanden, habe ich dann dort abgelegt, geschmissen, auch sichtbar gelassen. Das schwarze habe ich hingegen einfach über die Podestform drüber gestülpt. Das heißt, es bleibt in seiner Form, ist aber runtergerutscht. Das grüne ist umgedreht, sodass beide Objekte analog gegenübergestellt werden.

S: Sollte das grüne Objekt, obwohl es als Müllschlucker verwendet wurde, noch als Kunstwerk fungieren oder wirklich als praktischer Gebrauchsgegenstand?

SC: Nein, nein, das war kein praktischer Gebrauchsgegenstand. Für mich war es ein Müllschlucker, der Kunst war. Müllschlucker ist eigentlich der falsche Ausdruck. Ich habe einfach das Material, das ich verwendete, da hineingegeben und habe es umgedreht. Man könnte sagen, es ist eine Blume wenn man das will. Das Innere einer Knospe. Vielleicht ist dies schöner formuliert, vielleicht auch lyrischer, obwohl es eigentlich überhaupt nicht danach aussieht.

S: Bei der Betrachtung des Inneren des Objektes sind mir die wirklich sehr vielfältigen Materialen aufgefallen. Zum einen diese Holzleisten, die hier rausragen, dann ist hier Klebeband zu sehen, hier hängt noch ein bisschen Styropor drinnen und dann sind diese drei Kisten reingefaltet...

SC: Ja, die habe ich zerdrückt, das waren nämlich die Kisten, in denen die mal aufbewahrt waren. Das waren die Pappkarton-Kisten. Die habe ich dann einfach zerstampft und reingesteckt.

S: Und das Klebeband funktionierte zur Stabilisation?

SC: Wo, wo ist das Klebeband?

S: Hier ist so ein klassisches braunes Paketklebeband zu sehen, das schaut überall ein bisschen nach oben raus.

SC: Ja das, das war durch die Arbeit bedingt. Irgendwie hat sich das ergeben. Der erste Schritt war, damit ich das von dem Stein später losbekam, dass ich das Klebeband bei der Herstellung mit eingewoben habe. Damit ich später daran ziehen konnte und sich das dann vom Podest löste. Das hat, glaube ich, die Funktion gehabt und das ist jetzt einfach sichtbar. Das heißt, es ist ein Teil vom Herstellungsprozess sichtbar, aber das ist kein Problem. Da ist nichts beschönigt oder begradigt.

S: Das schwarze Vierkaisers Plastics ist jetzt ja immer noch mit der Öffnung nach unten gelagert.

SC: Ja, das ist runtergefallen, hinuter gerutscht.

S: Was fungiert bei dem Objekt als Unterkonstruktion, dass es so in der Form hält?

SC: Das gleiche Podest. Das hier steht, [Zeigt auf die Abbildung in der PowerPoint-Präsentation] hat das schwarze auch.

S: Das hier? [Zeigt auf die Abbildung in der PowerPoint-Präsentation]

SC: Ja, dieses Podest, was unter der Arbeit ist. Das sieht man im Moment nicht, oder wo ist das Podest?

S: Im Kunstfonds steht das auf dem Boden.

SC: Ach das steht auf dem Boden?

S: Das steht auf dem Boden.

SC: Ach so, und wo ist das Podest?

S: Das weiß ich nicht. Mir wurde nichts von einem Podest gesagt.

SC: Ach dann haben die das gar nicht verstanden. Da gibt es ein Podest dazu.

S: Es ist momentan ja auch im Depot gelagert. Es ist eingepackt in Luftpolsterfolie und Kisten.

SC: Ach so. Ja man muss sich vorstellen, es ist ungefähr so ein Format und dann ungefähr in dieser Höhe [Zeigt mit Gesten die Größenverhältnisse] ist ein nachgebautes Podest und darauf steht dieses grüne Kaisersplastics.

S: Ahja, und welches Material hat dann dieses Podest?

SC: Das ist, glaube ich, aus Holz gemacht. Aus Holz und dann habe ich das einfach mit einer Farbe oder mit einem dünnen Gipsgrund überstrichen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste es sehen. Dann könnte ich es wirklich konkret beantworten. So ein Podest ist auch unter dem schwarzen drunter. Eigentlich habe ich es wieder in die Situation von damals zurückgeführt. Es ist ja auch eine Spur kleiner gebaut als die eigentliche Form und die Haut hängt dann so drüber. Das Podest steht auf C-Profilen und das Podest trägt sozusagen die schwarze Haut, ihr eigenes Podest der Figur wieder. Als Kleid.

S: Dann ist mir aufgefallen//

SC: //Doch, da stehts ja. [Zeigt auf die Abbildung in der PowerPoint-Präsentation]

S: Ja, da steht es, aber das ist nur das//

SC: //Ach das ist von mir die Aufnahme.

S: Das ist die Aufnahme, die ich vom Kunstfonds geschickt bekommen habe, bei der Objektidentifizierung. Aber der aktuelle Zustand ist hier auf diesem Foto zu sehen. Man sieht hier auch die Holzkiste, in der es gelagert wird. Für die Untersuchung haben wir die Wände der Kiste abgenommen. Dieses Podest ist jetzt nicht zu sehen.

SC: Ja, so ist das jetzt. Ja gut, das ist doch fast wie eine Blume. Es ist innen wie eine Knospe.

S: Auf diesen beiden Bildern sehen wir den Zustand beim Eingang des Objektes in den Kunstfonds und hier ist der aktuelle Zustand zu sehen//

SC: //Nein, das war damals, als wir aufgefordert wurden, dass man die Arbeiten irgendwo einbringt. Ich habe die beiden Objekte dorthin gebracht und habe die dann aufgebaut. Dann haben die das abgekauft. Aber ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ich bin da nochmal mit Gummimaterial darüber und da steht glaube ich was/ Also ich meine dieser Betonblock war ja furchtbar. Wo ich dann drüber gearbeitet habe war nichts besonders Tolles. Also, so habe ich ungefähr den Charakter beibehalten, so laissez-faire.

S: Wir können uns ja darauf einigen, dass dieses Bild hier vor dem hier entstanden ist. Bei dem Vergleich der beiden Bilder ist mir aufgefallen, dass die Beulen und Dellen im jetzigen Zustand etwas stärker ausgeprägt sind, als es noch hier, auf dem älteren Foto zu sehen ist. Ich vermute auch, dass eben durch diese umgedrehte Lagerung, dass das Material einfach mit der Zeit nach unten rutscht/

SC: Ja, das kann schon sein. Also das finde ich eigentlich gut, ja

S: Gehört dann dieser Prozess des Rutschens dazu, also ist es ein gewollter Prozess?

SC: Ja, ich meine, wenn die Haut rutscht, dann rutscht diese eben. Ich meine, was soll man machen?

S: Ja, das wäre dann schon meine nächste Frage.

SC: Ich wollte da keine statische Kiste, also Angelegenheit, machen, im wahrsten Sinn des Wortes, sondern die Dinge, die haben natürlich ihr Eigenleben. Vom Material her. Und wenn etwas rutscht, dann ist klar, dass die Form in sich ein bisschen sackt. Ich meine, bei uns gehen auch die Bandscheiben mit der Zeit raus.

S: Es gibt ja auch viele Kunstwerke von Künstlern, wo eine gewisse Veränderung des Materials gewollt ist.

SC: Ja gewollt, ich sag mal so. Wir reden von Material in so einer Abgeklärtheit, als ob wir bis ins kleinste Detail wüssten, wie man in der Renaissance ein Bild gemalt hätte. Selbst da wussten Künstler gewisse Sachen, also Reaktionen von Materialien, nicht, oder? Ich kann mich erinnern, an irgendeine Anekdote über Leonardo Da Vinci, dass er ein Wandgemälde angefertigt hat, das im wahrsten Sinne des Wortes davongelaufen ist. Er hat dann mit allen Mitteln der Alchemie und der Hitze versucht, das Laufen der Farbe zum Stillstand zu bringen, was aber nicht funktioniert hat. Ich meine, Farbe verändert, sich im Laufe der Zeit, bleicht aus, wird dunkler, der Firnis wirkt ein et cetera. Das heißt, das man diverse Bilder van Goghs nicht mehr in jenem Zustand zu Gesicht bekommt, in dem sie einmal waren, wenn man sich wundert: „Von welcher Farbigkeit, von welcher Wirkungskraft der Farbe immer gesprochen wird? Ich sehe die einfach nicht.“ Das sind ausgebleichte Bilder. Da gibt es, glaube ich viele Beispiele, die man anführen könnte. Ich denke, dass man heute vielleicht aus einer gegenwartstkunsttechnischen Abgeklärtheit und Arroganz heraus fragt, wie viel die Kunst eigentlich noch taugt. Damit taucht man in ein politisches und soziales Prozedere hinein und drückt eigentlich nur aus, dass die Kunst überflüssig ist und deswegen auch vergänglich sein muss. Da kann man viel erzählen, da gibt es viele Möglichkeiten, um dem Kunstwerk, welches dann nicht mehr existent ist, den Weg zu bereiten. Ich sag es einmal so: „Den geistigen Spannradius.“ Aber es ist kein Kalkül, inwiefern das Material überlebt oder nicht überlebt. Man hat mir bei dem Silikon damals gesagt: „Herr Sery, die nächsten hundert Jahre kann nichts passieren.“ Auch in meiner Techniker-Laufbahn hat man mir immer erzählt, dass Eternit ewig haltbar ist und es deshalb für Rohre verwendet werden kann. Alles Quatsch. Das zerfällt genauso, wenn gewisse Fäkalien oder was weiß ich durchlaufen. Dieses Silikon hat sich nach drei, vier Jahren verabschiedet, indem es sich aufgelöst hat und zerreißbar war wie ein Blatt Löschpapier. (…) Stahl, habe ich gehört, soll auch rosten. Ich habe das Material nicht danach ausgesucht, inwiefern eine Wertbeständigkeit bestehen bleibt. Natürlich habe ich versucht ein Material zu finden, das eine gewisse Zeit haltbar ist und überleben kann, es gehört nicht zum Konzept, dass es kaputt geht. Aber wie gesagt, wenn es sich verändert, verändert es sich. Und dann ist es auch in dem Prozedere in Ordnung. Das betrifft die technische Materialbeständigkeit. Man kann nicht vorhersagen, ob es die nächsten zehn, zwanzig, fünfzig oder hundert Jahre überdauern kann.

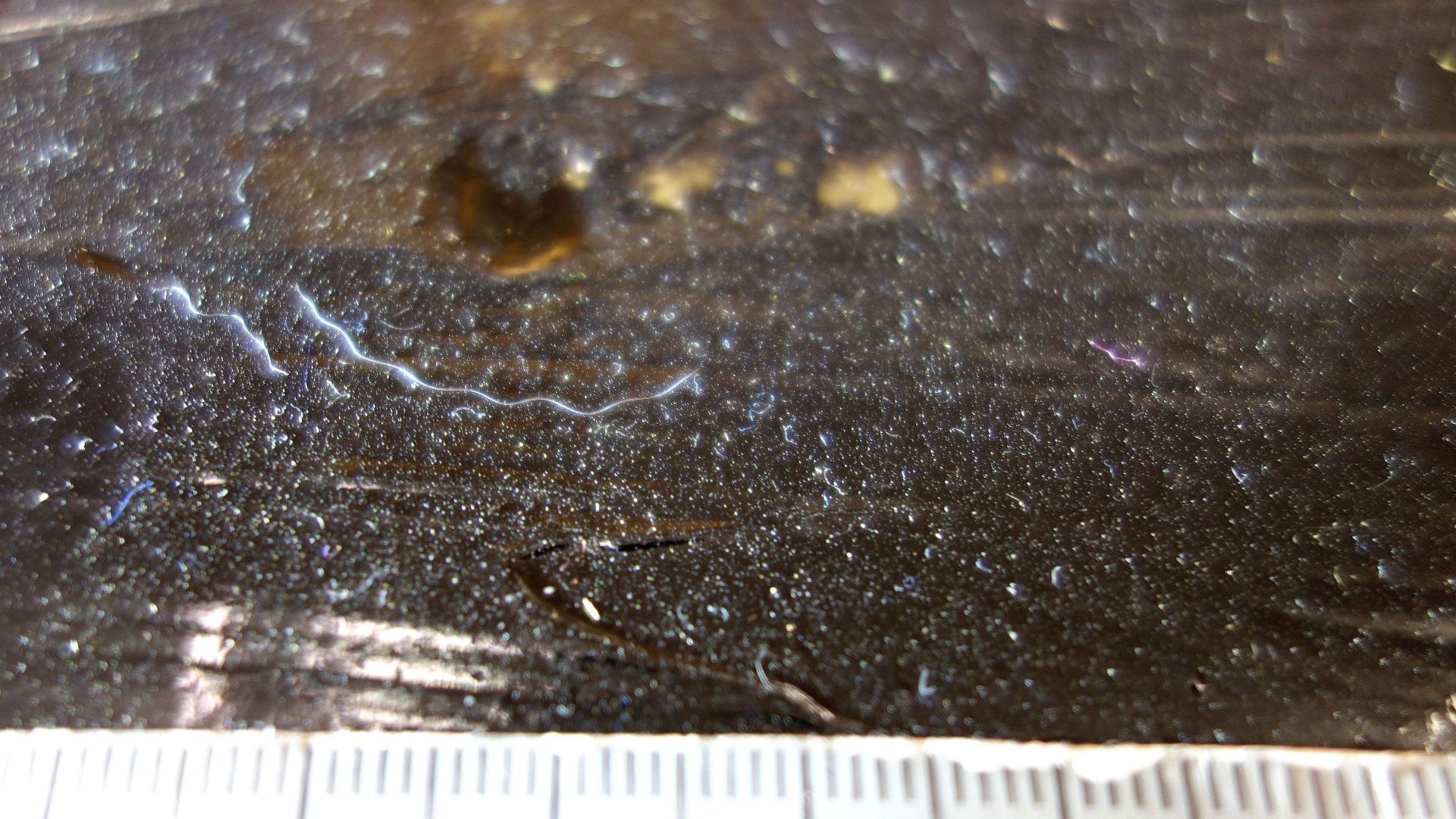

S: Wenn dann im Zuge solcher Veränderungen Risse entstehen, wie hier am oberen Rand zu erkennen sind//

SC: //Das ist aber Plastik, das ist wieder ganz was anderes.

S: Ist das Plastik? Also//

SC: //Ich müsste das sehen, Also (...) Um welchen Riss geht es da jetzt eigentlich?

S: Dieser hier [Zeigt auf die Abbildung in PowerPoint-Präsentation]. Also hier oben ist dieses grüne Material und darunter ist eine Schicht aus dem beigen Material. Das ganze Objekt ist ja in dieser Zweischichtigkeit aufgebaut, erst das beige und darüber dieses grüne//

SC: //Jaja, mehrere Schichten, wie besprochen, die Farben, damit man die Dicke erreicht. Dieses beige oder kaugummifarbige Material, dieses chewing gum farbige, ist die erste Schicht.

S: Genau, und am oberen Rand sind an beiden Seiten gegenüberliegend diese Risse. Die sind circa vier bis fünf Zentimeter lang. Die können natürlich auch schon vorher da gewesen sein, aber ich kann mir vorstellen, dass sie entstanden sind, weil sich dieses Material so verformt hat, dass es nach innen fällt und dadurch gerissen ist.

SC: Das kann sein, ja. Kann sein, dass ein gewisse Überbeanspruchung auf dem Material liegt und dann dieses Material selber natürlich. Ich habe nicht verfolgt, wie das abtransportiert oder eingelagert wurde. Höchstwahrscheinlich hat man nicht gewusst, wie man es transporttechnisch behandeln soll, jedenfalls ich wurde nicht gefragt. Somit kann es natürlich mechanisch bedingt sein. (...) Es kann aber natürlich auch ein chemischer Prozess sein, der im Grunde nie abschließt, das ist aber nicht bekannt. Mit einem Siegellack, der auch auf die PUR-Elastomer Oberfläche aufgetragen wird kann noch einiges beeinflusst werden, im positiven wie negativen. Die Oberfläche wird dadurch abgeschlossen, so dass die Sauerstoff- und teilweise auch die Lichtzufuhr verhindert wird, wodurch keine weiteren Prozesse starten können. Es sind eben Moleküle. Und es gibt längere und kürzere Molekülketten. Ich glaube, dass der natürliche Prozess geförderter wird, wo längere Molekülketten sind. Aber ich kenne die Zusammensetzung nicht, wann nach einer gewissen Zeit wieder Teile hinzukommen, wo es sich verbinden und vernetzen kann. Ich müsste es sehen um zu sagen, was passiert ist. Ich kenne die Umgangsformen nicht und weiß nicht wie man die Arbeiten behandelt hat. Daher bleibt es eine offene Frage. Ich müsste zu aller erst die Arbeit sehen. Ich habe zum Beispiel in einem Museum vor kurzem eine Arbeit von mir gesehen. Ich bin in das Museum gegangen, weil ich einfach neugierig war, wie sie steht und wirkt. Ich bin zu der Arbeit gegangen und dann habe ich einen mechanischen Schaden gesehen. Da hat irgendwer mit einem Messer gespielt und hat in die Arbeit reingeritzt hineingeschnitten.

S: Das ist ja schon Vandalismus.

SC: So irgendwas, ja. Es kann nur so sein, da dies eine Arbeit ist, die auf Röhren aufgearbeitet ist. (...) Die Arbeit befindet sich an der inneren Wandseite der Außenwand des Museums. Einmal wurde die Glaswand am Ort meiner Arbeit beschädigt und da diese Glasscheibe ersetzt werden musste, wurde ohne mich zu fragen einfach die Mal-Haut an dieser Stelle aufgeschnitten, um die Scheibe einzusetzen. Das war natürlich in purer Not passiert, da die Museumsleitung handeln musste. Aber es war natürlich nicht okay da ich darüber nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Dadurch fehlt meiner Arbeit ein kleiner Teil. Witzigerweise ist es jetzt die gleiche Arbeit wieder davon betroffen. Aber an einer ganz anderen Stelle, einfach so aufgeschnitten. Wie einen Lappen kann man das jetzt anheben.

S: Wenn Sie jetzt solche Risse hier auf dem Foto sehen, oder auch wie Sie eben gesagt hatten, mit dem Messer aufgeschnitten. Sollte so etwas behoben werden?

SC: Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Wenn man mich jetzt holen würde und sagen würde: „Richten Sie das her“, dann wüsste ich nicht, was ich herrichten soll. Ich meine, ich könnte das natürlich machen, weil ich das in dem Selbstverständnis meiner Arbeitsweise einfach beheben würde.

S: Es könnte ja auch von einem Restaurator behoben werden. Aber finden Sie solche Schäden gehören dann zum Werk dazu oder sind als störend zu bewerten?

SC: Also, als die eine Arbeit wegen dem Wasserschaden zu schimmeln anfing, habe ich das als sehr störend empfunden. Das hat mich überhaupt nicht amüsiert. Wenn man dann von dem Galeristen hört: „Herr Sery, die kann man eh wegschmeißen, die Arbeit“, dann war der Spaß eigentlich ziemlich kurzatmig. Aber ich glaube man hat bei einer verletzten Fotoarbeit oder Leinwand ein anderes konservatorisches Wertverständnis als bei einer Arbeit, die permanent im Wandel des Prozesses steht. Meine ich. Wenn man sagt, man nimmt die Arbeit von dort und stellt diese dort hin und wenn diese dann dort steht, dann kann natürlich etwas passieren. Vielleicht soll sogar etwas passieren. Weil sie sich wieder neu verortet. Und wenn sich etwas neu verortet, dann kann natürlich etwas auftreten, mit dem man vorher nicht rechnet. Und wenn sich eine Arbeit auch in seiner ganzen Materialität zwar nicht wandelt aber sozusagen ästhetisch anders in Erscheinung tritt oder diese sich dadurch etwas Anderes aneignet, dann kommt ein anderes Selbstverständnis oder Schlussfolgerung hinzu. Und das überschreitet das klassische Verständnis. Im Sinne eines restauratorischen Standpunktes., eventuell. Die Möglichkeit des Wandels, des Anders sein.

S: Inwiefern anders?

SC: Es gibt gewisse Konventionen des Sehens und der Betrachtung. Auch Vorgehensweisen können einer Konvention unterliegen. Bei diesen Arbeiten verstehe ich das nicht so. Denn allein die Herstellungsform, der Prozess, die Umsetzung, das weitere Prozedere, dass es sich wandelt in ein anderes Objekt hinein, in eine andere Funktion oder in eine andere ästhetische Funktion, beinhaltet eigentlich, dass etwas unvorhergesehenes passieren kann.. Es gibt Arbeiten, meist Bilder, wie dieses hier, das will man nehmen und hinhängen und einfach so bleiben lassen.

S: Wie würden Sie dann zum Beispiel bei diesem Objekt [Vierkaisers Plastics grün] zu einer stützenden Innenkonstruktion stehen, die eben dieses Runterrutschen vermeiden würde? Wäre das etwas was Sie in Betracht ziehen würden?

SC: Naja, da ist ja die Frage, wie schaut eine solche Konstruktion aus, oder?

S: Ja, das wäre dann die nächste Frage.

SC: Wie sieht eine solche Konstruktion aus? Wie bindet man dann so eine Form, auch des Denkens auch der Umgangsform für so etwas Skulpturales mit ein. Im Grunde beschäftigt man sich mit dem Stützapparat, wenn man so eine Arbeit macht. Zum Beispiel wie mit der einen, wo die Liftkabine in diesen C-Profilturm drinnen steckt, das wäre zum Beispiel ein Stütz- oder Hängeapparat. (...) Also es wäre dann radikal zu überdenken, dass man überlegt, okay, das passiert, das kann mit der Arbeit passieren. Also wenn der Schokoladenhase davonläuft, die Schokoladenmasse, dann muss ich ihn halt hinlegen. Und dann passiert irgend etwas, das nicht vorhersehbar ist. Das sage ich jetzt einmal über einen Künstlerkollegen. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht, aber ich glaube das ist immer ein Problempunkt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, trübt es auch nicht der künstlerischen Intention, des Gedankens, wenn mit dem Hasen oder der Schokolade etwas passiert. Das Ohr abfällt. Glaube ich. Und so würde ich das auch handhaben. Meine ich.

S: Bei der Untersuchung ist mir auch aufgefallen, dass sich das Material, mit dem diese Kisten im inneren des grünen Objekts bemalt wurden, noch ein bisschen klebrig anfühlt.

SC: Ach dieses Material fühlt sich klebrig an?

S: Genau. Außen ist alles fest und trocken. Aber auf den Kisten und auch diese weiße Schrift, fühlt sich so ein bisschen wie ein klebriges Gummi an.

SC: Ach dieses ist das. Na gut. Es ist klebrig.

S: Ja, also klebrig ist vielleicht nicht das richtige Wort//

SC: //Es ist matschig, also teigig?

S: Ja, eine teigige Konsistenz.

SC: Teigig, teigig.

S: Wissen Sie noch, was Sie da für ein Material verwendet haben? Ist das ein anderes Material als außen?

SC: Nein, das weiß ich nicht mehr. Das müsste ich mir jetzt anschauen. Ob das Gummi ist oder ob ich da irgendwas reingemengt habe. Es gibt immer Bösartigkeiten in der Arbeit. So wie man mich aufklärte, dass man selbst die Urinale teilweise in Verwendung hatte. Das man mit einer gewissen Grundbösartigkeit zu tun haben könnte. Wie man mit dem eigenen Gedankengut umgeht oder was dann von einer Gesellschaft oder dem Betrachter einvernommen wird. Um dem doch zu kontern, um es nicht zu einfach zu machen. Könnte natürlich schon sein. Aber ich muss sagen, ich habe so viele Arbeiten gemacht, ich müsste es sehen, um da eine Aussage zu treffen, warum sich das so anfühlt. Es kann vorkommen, dass ein Material sich wieder rückkoppelt, wenn die technische Struktur nicht stimmt. Wenn zum Beispiel zu viel von einer Komponente hineingeben wurde oder nicht gut durchrührt wurde oder wenn ein organischer Farbstoff hinzugegeben wurde. Man muss schon ungefähr wissen, mit welchen Farbpigmenten man agiert. Sonst kann das passieren, dass es wieder revers geht, dass der Prozess umdreht.

S: Das passiert dann nach einer gewissen Zeit oder trocknet das Material erst gar nicht richtig?

SC: Das kann auch durchtrocknen und dann geht es wieder zurück.

S: Okay.

SC: Es wird nicht wieder zur Ausgangsmasse, aber es passiert etwas. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich müsste es wirklich sehen, und dann könnte ich sagen, was passiert ist. Und dann könnte ich sagen ob es in Ordnung ist oder wie damit umzugehen ist. Da muss ich jetzt passen. Die Arbeit habe ich auch nicht so lange im Prozedere gehabt. Aber ich find das interessant. Ich finde das eigentlich nicht unspannend.

S: Bei den Arbeiten, die hier im Atelier hängen ist mir auch aufgefallen, dass sich auf diesem gummiartigen Material Staub sehr gut anlagern kann. Das sieht man ja auch manchmal ein bisschen vom nahen//

SC: //Ja! Da gab es auch so ein Beispiel. Ein ehemaliger Kurator der Kunsthalle Bremen, , zeigte mir einmal eine Arbeit von mir, die in einem dreieinhalb Meter hohen Raum hing. Ich will damit sagen, dass man die Arbeit nicht gut erreichen konnte. Eine Arbeit von mir, völlig eingestaubt. Die war wie ein Staubbeutel. Ich war völlig über den Zustand der Arbeit überrascht. Schlussendlich meinte ich, dass die so belassen werden sollte.

S: Okay, also gehört diese Patina zum Objekt?

SC: Ja, also was soll ich da antworten. Da war ich schon erstaunt, als ich das gesehen habe. Ich fand das eigentlich interessant. Das sich das so ergibt und auch, dass das so hingenommen wird. Denn die meisten wollen das Objekt ja wie sie es erworben haben, ohne dass sich etwas verändert. Wenn ich zum Beispiel mein Auto fahre und da kommt eine Schramme rein, dann ist die Schramme drinnen. Und dann fährt mir irgendwer auf die Seite, schlägt die Tür auf, ist die zweite drinnen. Irgendwie, ja, so ist das eben.

S: In der Konservierung ist eine Oberflächenreinigung eine geläufige Praxis, da Staub und Verschmutzungen auch einen Nährboden für Mikroorganismen bilden können, wodurch das Material zum Beispiel schimmeln kann. Natürlich kann eine Staubanlagerung auch zum Prozess des Werkes dazugehören. Wie bewerten Sie eine solche Patina?